人事のアカデミア

ケアの倫理

個ではなく、関係性を起点に「ケアすること」の意味を問い直す

誰もがケアの恩恵を受けながら、私たちの社会はその価値を評価しているとはいえない。これまで長いこと、家庭のケア労働よりも経済的に自立することのほうが重視されてきた。相手の気持ちを想像し、関係を結んでいくケアの精神は、人生にとって重要ではないか。実は古今東西の文学作品のなかにも、そうした葛藤が描かれているという。

英文学者の小川公代氏とともに、文学を通してケアすることの意味を改めて考える。

二項対立ではないところに「ケア」の価値がある

梅崎:ご著書では、文学を通して「ケア」の価値を論じています。英文学者の小川先生が、ケアに興味を持たれたきっかけを教えてください。

小川:もともと私は、個の自立と正義を重視する近代的価値観にどっぷり浸かっている人間でした。大学はイギリスに留学して政治・社会学を専攻。卒論のテーマは「日本における女性パートタイム労働者の実態」を選び、故郷の和歌山でアンケート調査やインタビュー調査を行いました。当初は多くの女性が経済的自立を望んでいると仮説を立てていたのですが、予想に反して「家庭でのケア労働を優先したい」といった回答がほとんどで、とても困惑しました。インタビューも行いましたが、内面の葛藤までは探れない。そんなときに、キャロル・ギリガンの「ケアの倫理」にヒントをもらったのです。

梅崎:ギリガンはアメリカの倫理学者・心理学者で、近代的な個を前提とした「正義の倫理」に対して「ケアの倫理」を提唱しました。

小川:それがすごく腑に落ちたんです。これまでのリベラルフェミニストの議論も、「お金を稼いでなんぼ」という男性的な価値観にどこかしばられてきたところがあった。でも現実は、誰もがそのはざまで葛藤している。そうした葛藤を文学の領域からうまく説明できないだろうかと、文学研究に移行しました。

すると、さまざまな文学作品のなかにケア実践を担う「家庭の天使」が描かれていた。ケアを担うか仕事に生きるか、そのあいだで揺れ動く女性作家たちの葛藤が見えてきました。

梅崎:ケアの価値とはどういうものでしょうか。

小川:フェミニスト政治学者である岡野八代、ジョアン・C・トロントは、ケアには「care about」(気にかける)と「care for」(面倒をみる)の2種類があると言っています。家庭内では性別役割分業がはっきりしていて、男性は「care about」で、気にはかけるが、面倒をみることはせず、外でお金を稼いでくる。実際に手を動かして、「care for」を担うのは女性です。でも、お金を稼いでくることができるのは、誰かが家事や育児を担ってくれるからにほかなりません。

梅崎:どれだけお金を稼ぐかに換算できない価値があるということですよね。ケアがないと人は生きていけないわけですから。

小川:転びそうな人がいたら思わず手を差し伸べるように、ケアをする人は義務感だけで動いているわけではありません。私も母が病気の診断をされたとき、母の気持ちを想像すると、どれだけ不安だろうかと自分自身も悲しくなって、2人で大泣きしたことを覚えています。そうした他者への想像力、思いやりや共感、配慮など内面も含めたケアの価値を否定してしまったら、人間の尊厳が根こそぎ奪われるのではないかと思うのです。

梅崎:だからといって自立した個を否定して、「ケアは素晴らしい」と礼賛しているわけではない。どちらがよいかの安易な二項対立ではなく、パラダイムチェンジして、どちらでもないところに別の価値を見出しているわけですよね。

小川:二項対立でどちらが正しいかを問うこと自体が、近代的価値観ですよね。私たちはテレオロジカル(目的論的)な考え方に浸りすぎています。仕事なら目的から逆算して計画を立てて取り組んでいくのが効率的ですが、目的がないところにケアがあります。子育ても、介護や看護も、次の瞬間、何が起こるか予測できません。少し目を離した隙に幼な子が大怪我をしてしまうかもしれない。病状が急に悪化するかもしれない。偶発性のなかに身を置いて、朝から晩まで振り回される。その価値は、効率で測れるものではありません。家庭内労働が未払いなのも同じ理由でしょう。

ケアについて議論することは、近代社会で葛藤を抱え込んだ女性たちの声を聞き取っていくこと。その作業を誰かがしなければという思いで取り組んでいるのですが、うまく言葉で説明するのはなかなか難しいなと日々感じています。

梅崎:でも文学のなかには、そうした葛藤が描かれている。だから私たちは文学を通じて、ケアの意味を感じ取ることができるわけですね。

弱さをさらけ出し依存し合う強さもある

梅崎:ビジネスの世界では「自律的キャリア」が1つの理想として語られることが多いです。

小川:私自身その志向が強いので、会社のなかで個が自律して成果を出すことが求められるのはわかります。おそらく社会を動かしている8割はそういう人たちでしょう。ただ、自立した「強者」がコントロールする世界は、問題を抱えて自立できない「弱者」にとっては非常に居心地が悪いものになるのではないでしょうか。

映画化もされた『こんな夜更けにバナナかよ』で描かれた鹿野靖明さんは、筋ジストロフィーを患い、人口呼吸器を装着しながらも、ボランティアに支えられて自立生活を送りました。誰もがいつかは死んでいく弱者であり、自分だけが特別ではないのだから、みんなで助け合うのは当然だと、依存し合うことによって自立するという考えを実践されたのです。自分のありのままをさらけ出し、強気にボランティアを指導しながら、ときには「障がい者なんていや。もう死なして、と思ってしまう」と率直な思いも吐露しました。

梅崎:自立した強者は、なかなか弱みを見せられない。労働組合のリーダーをしていた男性から、自分自身の介護の苦労をなかなか言い出せなかったという話を聞いたことがあります。

小川:カナダの宗教社会学者チャールズ・テイラーの言葉を借りれば、「緩衝材に覆われた自己」ですね。四方八方を壁に覆われ閉じている存在で、弱い自分を見せないための鎧をまとっているようなものです。それに対するのが、壁があってもたくさんの穴が開いている「多孔的な自己」。他者への想像力を持つ開かれた存在です。

梅崎:「多孔」という言葉からは、その場その場で対応が変わるマイナスの印象も受けます。

小川:平野啓一郎の「分人主義」に通じる考え方だと思います。本当の自分という1つの人格を持つ人間が「個人」だとしたら、「分人」は、環境や相手との人間関係により異なる人格を有していて、それらすべてを自分だとする考え方です。たとえば「この人といるときの自分が好きだ」というのは、多孔的な自己だから起きることです。緩衝材に覆われた自己であれば、誰と対峙してもシャットアウトしてしまいますから。

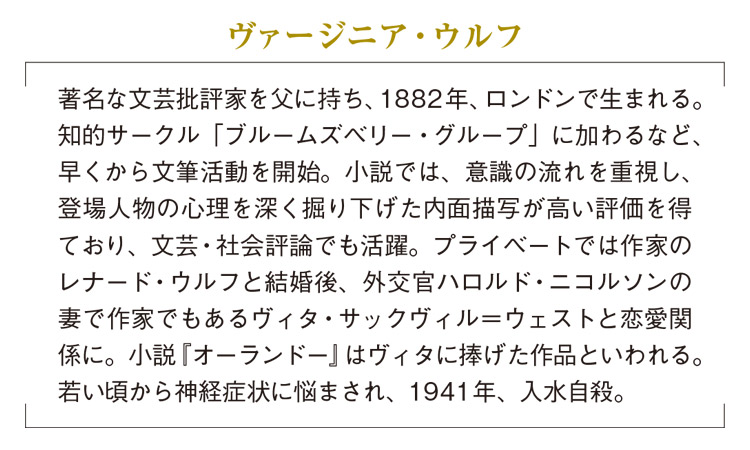

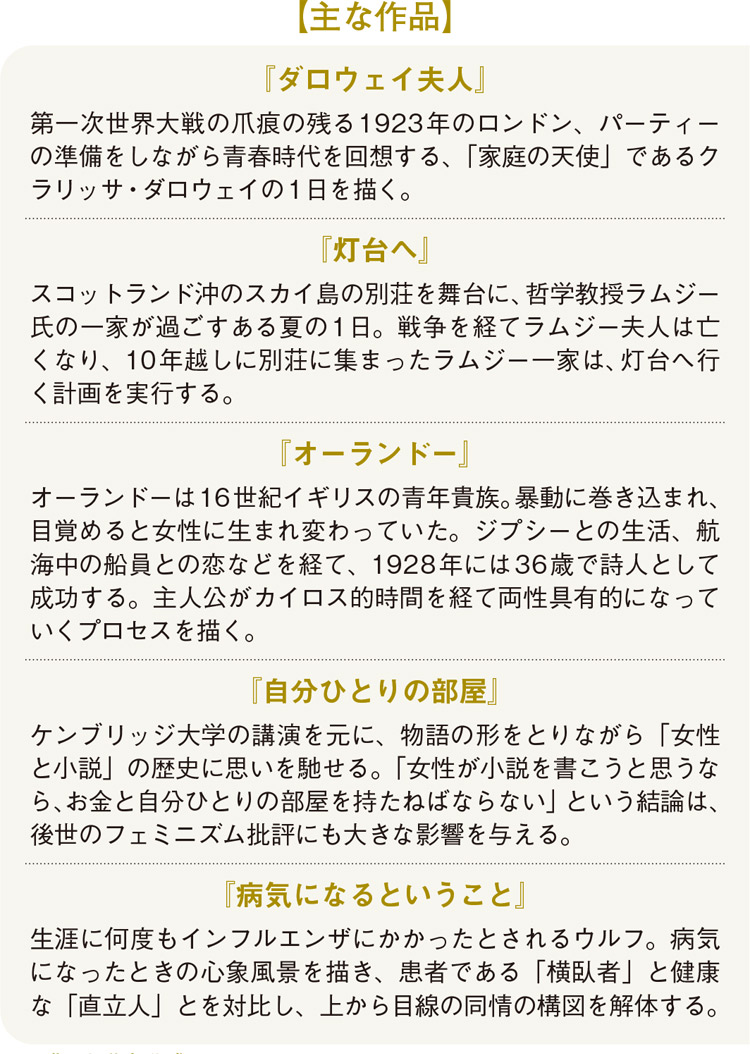

梅崎:ご著書では、男らしさと女らしさの二項対立に対峙した1人として、イギリスの女性作家ヴァージニア・ウルフを挙げています。ウルフは多孔的な自己のイメージとして、「両性具有」の精神を高く評価していたとあります。

小川:自立心あふれる男性性と、ケア精神に満ちた女性性のどちらかではなく、両方を持つことを理想としていました。エッセイ『自分ひとりの部屋』で描かれた男女がタクシーに乗り込むという比喩は、1人の人間のなかに男性性と女性性が共存し、1つの人格として融合しているイメージを表しています。

梅崎:両性具有といっても、セクシャリティだけでなく、両方の精神を持つことを理想としていたということですね。

小川:そうです。たとえば私も大学で講義をしているときは男性性が、妻として振る舞う場面では女性性が強く出ているかもしれない。場面によって、どちらかが強く出ることは誰にでもあるはずです。特にウルフはバイセクシャルだったので、男性だから男性性を、女性だから女性性を持つわけではなく、自分のなかに両方の精神があることをより意識していたと思います。思いやりや配慮は大切ですが、ただ人に尽くすだけでは振り回されて終わってしまう。ウルフの作品を読むと、どちらか片方だけにならないように気をつけなさい、と言われている気がします。

出典:編集部作成

出典:編集部作成

想像世界に解き放たれる それが文学の魅力

梅崎:ウルフが両性具有的だと評価していた1人が、「ネガティヴ・ケイパビリティ」の概念で知られるロマン派詩人のジョン・キーツです。私はこの言葉を聞いて、小説家の広津和郎が戦時下の抵抗軸として掲げた「みだりに悲観もせず、楽観もせず」という「散文精神」を思い出しました。私は「冷静で勁(つよ)くあれ」というメッセージだと理解しています。ネガティヴ・ケイパビリティは似ているけれど少し違いますね。

小川:相手の気持ちや感情に寄り添いながらも、わかった気にならない「宙吊り」の状態、つまり不確かさや疑いのなかにいられる能力のことです。もともとキーツは外科医を目指していて、見習い時代、日々、病棟で患者に包帯を巻きながら経過を見守っていました。病気や怪我の治癒のプロセスは誰にも予知できず、回復するのを待つしかない。ネガティヴ・ケイパビリティとは、それと同じように、自分でコントロールできないものを受け入れようという姿勢だといえます。よいか悪いかの判断は保留して、ある程度、その行方を忍耐強く待つ。これは極めて身体的な概念だと思います。

梅崎:ウルフは「直立人」と「横臥者」という比喩を使っていましたね。健康な人である直立人は上から目線で同情するが、病気で常に横たわっている横臥者の視点は、水平のまなざしからの共感であるとし、「弱者」である横臥者の豊かな内面の想像力を評価しました。私も病気やひきこもりなどさまざまな理由で長期無業を経験した人のインタビューをしたことがあるのですが、昔の光景などをあざやかに覚えていて、別の時間が流れている感じがしました。

小川:イタリアの哲学者ジョルジョ・アガンベンは、連続的に進行する「クロノス的時間」に対して、経験に基づいた想像世界が育まれる時間を「カイロス的時間」と呼びました。計測可能で客観的なクロノス的時間に対して、カイロス的時間は主観的な時間感覚です。たとえば先生や上司から理不尽に怒られているとき、頭のなかでは別のことを考えながらやり過ごした経験はみなさんお持ちでしょう。ウルフの小説は時系列があまり整理されず、過去か現在か、未分化な時間が流れている作品が多いのですが、これは、想像力によって時間を自由に旅できる可能性を伝えているのではないかと考えています。

梅崎:『夜と霧』を著したヴィクトール・フランクルなど、ホロコースト生還者もカイロス的時間を過ごしてきたのかもしれません。

小川:作家のプリーモ・レーヴィもそうですね。凄まじい環境のなかで生き残るには、強い意志だけでなく、想像世界に解き放たれるカイロス的時間が必要だったと思います。その記録はまさに文学です。抑圧から逃れる1つの方法としてカイロス的時間は貴重な選択肢だと思います。

文学を読むことは想像力のなかで散歩すること。それは決して逃避ではなく、フィクションによって、より豊かな世界に導かれることです。誰しも、いろいろな局面で文学に救われることがあるはずです。

梅崎:フィクション自体が想像力の産物だから、多層的な読みができる。社会科学の理論研究や実証研究とは異なる文学の魅力だと感じます。

小川:そうですね。決めつけなくていい。答えは1つではないのですから。

Text=瀬戸友子 Photo=刑部友康

小川公代氏

Ogawa Kimiyo

上智大学外国語学部英語学科教授

和歌山県生まれ。1995年ケンブリッジ大学政治社会学部卒業。グラスゴー大学博士課程修了(Ph.D.)。上智大学講師、准教授を経て2019年から現職。専門は、ロマン主義文学、医学史。近著に『世界文学をケアで読み解く』(朝日新聞出版)など。

人事にすすめたい本

『ケアの倫理とエンパワメント』 (小川公代/講談社)

ヴァージニア・ウルフ、ジョン・キーツ、三島由紀夫などの作品をふまえ、自己と他者の関係性としての〈ケア〉とは何かを探る論考。

梅崎修氏

法政大学キャリアデザイン学部教授

Umezaki Osamu 大阪大学大学院博士後期課程修了(経済学博士)。専門は労働経済学、人的資源管理論、労働史。これまで人材マネジメントや職業キャリア形成に関する数々の調査・研究を行う。

Navigator

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ