School to Selection to Work の視点から、公的機能としての採用を考える

Point

■若者を活かすには、大学時代に学びは仕事の役に立つという認識をもっていること、面接で学業が問われることの両方が必要。大学での教育、企業による選抜それぞれが役割を果たし、両輪で機能することが望ましい。

■学びと仕事の「間」を埋め、学びが活かされるには School to Selection to Work の視点が有効。また、こうした枠組みにおいて、企業の採用部門はより公的な機能も担うことになる。

企業は学業を評価すべきなのか

前回のコラムでは、企業が若者を活かすにはという当初の問いに基づき、大学生の学業や選抜の実態を確認した。概して言えば、大学生は学業に時間を割いており、学業が仕事の役に立つという認識をもつ傾向にある。しかし面接場面で学業が問われる機会は少なく、最も多く質問される「学生時代に力を入れたこと」は、誇張や嘘の対象になりやすいといった実態も見えてきた。学業と仕事は、面接を通じてそのつながりを阻害されている可能性がある。

ではそもそも、面接で学業を問い、評価することは、本当に「若者を活かす」ことにつながるのだろうか。そうした施策に、企業にとっての合理性はあるのだろうか。これは、学びと仕事の関連を選考から考える際の重要な論点となる可能性がある。よって本稿では、面接で学業を問われることがどのような意味をもつのかを検討し、今後の展望を整理する。

「若者が活かされている」をどう定義するか

具体的な検討を進めるにあたり、若者が活かされている状態を(操作的に)定義する必要がある。本研究では次の背景を踏まえ、ワーク・エンゲイジメント(WE)、退職意向、業務遂行能力の3つに焦点を当てた。

WEは活力、献身、没頭といった特徴をもつ、ポジティブで充実した仕事に関連する心の状態として定義される概念であり(Schaufeli et al., 2002)、活かされていることの1つの側面を表していると考えられる。今回は3項目版の尺度(Schaufeli et al., 2019)を用いてWEを測定した。具体的な項目は「仕事をしていると、活力がみなぎるように感じる(活力)」「仕事に熱心である(熱意)」「私は仕事にのめり込んでいる(没頭)」であり、「全くない(0点)」から「いつも感じる(毎日)(6点)」までの7件法で聴取している。これらの項目の平均をWE得点とした。

退職意向について、キャリアの選択は完全に個人の自由だが、会社を辞めたいという感情が強い場合、その若者が活かされているとは解釈しにくいと考えた。今回は「あなたはどのくらいの頻度で現在の仕事を辞めようと真剣に考えたことがありますか」という項目で測定した(Spector et al., 1988)(※1) 。

業務遂行能力については、面接で学業を問うことの企業にとっての合理性を検討するには、WEや退職意向などの心理的側面に加え、業務遂行やパフォーマンスの観点も必要と考え、分析対象にした。具体的な項目は「業務を工夫してより効率的に進められる」「仕事の進め方のコツをつかんでいる」「苦手だった業務を円滑に進められる」「より専門性の高い仕事ができる」「自分の判断で業務を遂行できる」の5つであり、「まったくあてはまらない」から「よくあてはまる」までの5件法で尋ねた(中原, 2010)。項目の平均を業務遂行能力得点としている。

分析方法の整理

前回のコラムでは、学業を仕事に活かすには「学びは仕事の役に立つ」という認識が必要だろうと述べた。この仮説を踏まえ、「学業の役立ち認識」と「面接での学業質問(有無)」という独立変数(要因側)が、上述したWE、退職意向、業務遂行能力という従属変数(結果側)と関連をもつかを以下の要領で分析した。

【 従属変数(結果側) 】

■ WE: 0~6点(得点が高いほどWEが高い)

■ 退職意向: 1~6点(得点が高いほど退職意向が強い)

■ 業務遂行能力: 1~5点(得点が高いほど業務遂行能力が高い)

【 独立変数(要因側) 】

■ 学業の役立ち認識(※2): 2値(役に立つと思っていなかった・計、役に立つと思っていた・計) ※いずれも、以降は「・計」の表記を省略する。

■ 面接での学業質問: 4値(自社他社ともに学業質問ナシ、自社のみ学業質問アリ、他社のみ学業質問アリ、自社他社ともに学業質問アリ)

■ 上記2つの変数の交互作用項(≒ 組み合わせ)

【 共変量 】

上記以外の変数の影響を統制するために投入した共変量は次のとおり。性別、年齢、就職時期、学歴、専攻、大学を選択した理由が「その大学の学部・学科で学びたいことがあったから」、一般教養科目、専門科目(講義)、専門科目(演習・ゼミ)、課題解決・フィールドワーク型授業、ゼミや研究室での活動、卒論・修論に対してどの程度熱心に活動したか、中学3年時の成績

【 分析方法 】

■ 本分析ではデータが大学レベルと個人レベルという階層性をもつものとする(大学名は選択式で聴取している。大学名が選択されていない回答者は分析から除外した)。

■ 階層性をもつデータの分析に適したマルチレベル分析を用いた(※3) 。

分析結果

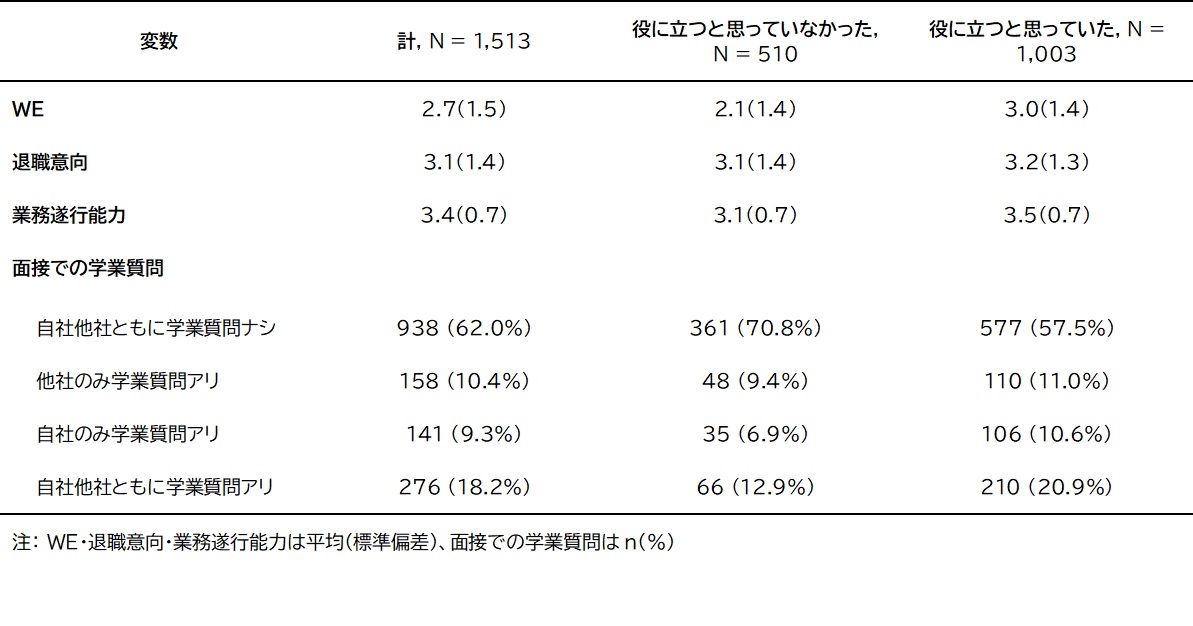

まずは学業の役立ち認識ごとに、各変数の記述統計を図表1で確認した。WEと業務遂行能力については、「役に立つと思っていた」人の得点が「役に立つと思っていなかった」人に比べて高い一方、退職意向では顕著な差が見られなかった。面接での学業質問は、どちらの群でも「自社他社ともに学業質問ナシ」の割合が最も高く、「役に立つと思っていた」人は「自社他社ともに学業質問アリ」が多いといった特徴が見られる。

図表1 分析データの記述統計

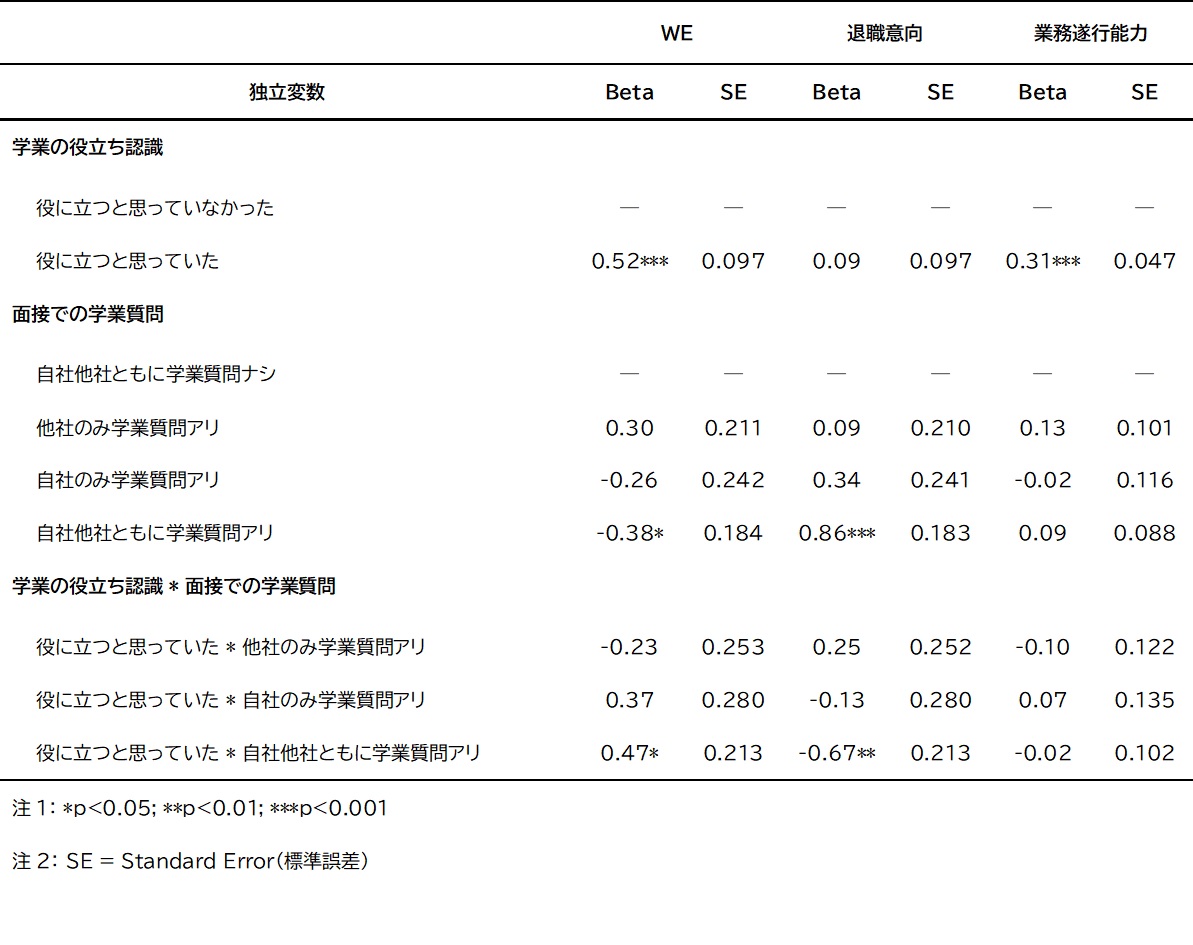

次に図表2で、WE、退職意向、業務遂行能力と、学業の役立ち認識および面接での学業質問の関連を検討した結果を示している。なお、分析に交互作用項を含むため結果の読み取りには注意が必要である(※4)。結果について、統計的に有意な(p<0.05、Beta列の数値に*マークがある)箇所を中心に、3つのポイントで考察する。

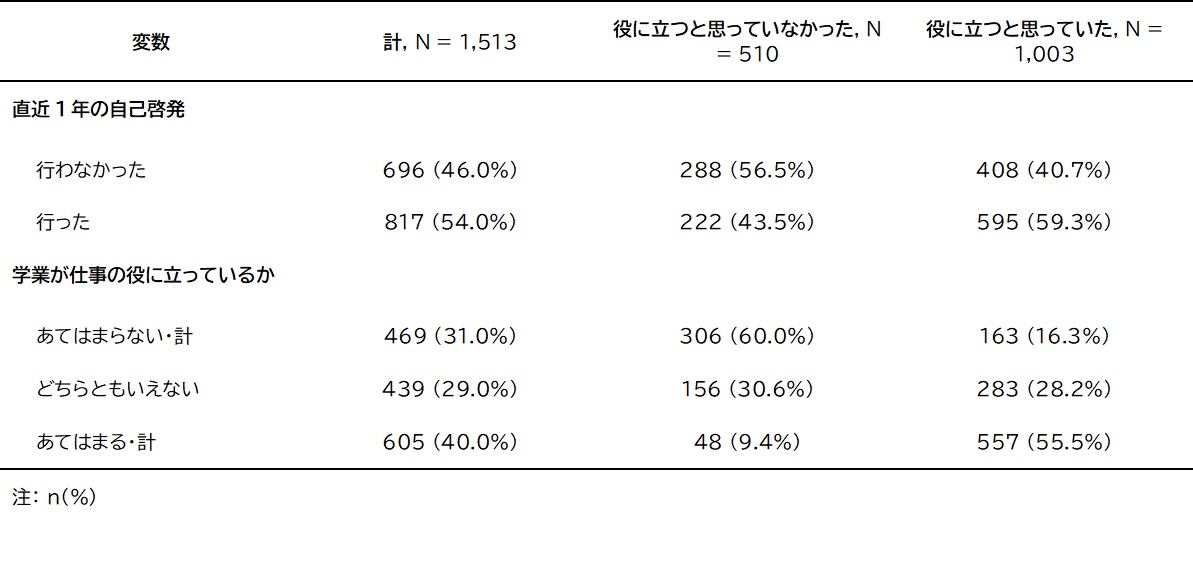

第1に、大学時代に学業が役に立つと思っていた人は、役に立つと思っていなかった人に比べてWE(β = 0.52)と業務遂行能力(β = 0.31)が高い(いずれも、面接で自社他社ともに学業質問がなかった人の結果)。これは、面接で学業が問われなくても、学びが仕事の役に立つと認識しているため学業を仕事に活かしているケースが考えられる。あるいは就職してからも学習を継続し、仕事に役立てようとしている可能性も考えられる。参考に、学業の役立ち認識ごとの、「直近1年での自己啓発の実施有無」「大学での学業が現在の仕事に役立っているか」を尋ねた結果を図表3に示した。「役に立つと思っていた」場合、自己啓発を行った人の割合、学業が実際に仕事に役立っている人の割合が高いことがわかる(※5)。

第2に、自社他社ともに学業面接があった人は、自社他社ともに学業質問がなかった人に比べてWE(β =−0.38)が低く、退職意向(β = 0.86)が高い(いずれも、大学時代に学業が役に立つと思っていなかった人の結果)。これは、面接で学業が問われる経験をしたことで、学業は仕事の役に立たないと思っていた考えが揺らぎ、仕事をするうえで自信がもてないといったケースがあり得る。また、図表3の結果を踏まえると、元々学業が役に立つと思っていないため、就職してからもあまり自己啓発などを行わず、いきいきと働けていない可能性もあるだろう。

第3に、大学時代に学業が役に立つと思っており、かつ自社他社ともに学業質問があった人は、大学時代に学業が役に立つと思っており、かつ自社他社ともに学業質問がなかった人に比べてWE(β = 0.47)が高く、退職意向(β = −0.67)が低い。この結果は、「若者を活かす」うえでは就活生が仕事にとっての学業の効用や意義を認識しており、かつ企業全体がそれを評価することの必要性を示している。ただし業務遂行能力には同様の傾向は見られなかった。面接で学業を評価することは、当然ながら仕事に関するすべてのアウトカムにとって有効なわけではない。

図表2 WE、退職意向、業務遂行能力と、学業の役立ち認識および面接での学業質問の関連

図表3 学業の役立ち認識別 自己啓発の実施有無、学業の仕事への役立ち状況

School to Work から School to Selection to Work へ

ここまでの結果を踏まえ、今後の展望をまとめたい。「若者を活かす」には、大学生本人が学びは仕事の役に立つという認識をもつことと、学業が面接で問われることの両方が重要である。大学側は授業や研究室、ゼミなど様々な場面で大学生にこうした学びの効用を伝えていく必要があるだろう(※6)。また企業側は大学生の学びを面接で評価する必要がある。いずれか片方だけでは「若者を活かす」ことは難しく、両輪が重要だというのが今回の分析から得られた示唆だ。

学校職業移行(School to Work)の研究では、日本の新卒採用には学校と企業の間に時間的な「間」がないと指摘されてきた(岩永, 1983; 香川, 2006)(※7)。大学生の多くが在学中に採用内定を得て、3月に卒業し、4月に入社するという意味で、確かに時間的な「間」はない。しかし「若者を活かす」ための学びと仕事のつながりについて考えると、学校と企業には大きな「間」があり、その「間」をつくっているのが誇張や嘘の多い(※8)、「学生時代に力を入れたこと」を中心に展開される現代の面接スタイルではないだろうか。

今回の分析では、学業の役立ち認識、面接での学業評価により、その「間」を埋められる可能性が示唆された。これを、従来の School to Work 研究から School to Selection to Work 研究に再構築し、検討を進めていくことを提案したい。

採用を、人的資本拡大のための公的機能と考える

School to Selection to Work の視野で考えると、採用部門が社会全体で果たす役割についても議論の余地がある。

分析結果から一例を取り上げると、大学時代に学業が仕事の役に立つと認識しており、自社他社ともに学業質問があるとWEが高かった。自社のみ、あるいは他社のみ学業質問があった場合、この関連は見られなかった。この結果から、次の仮説が導かれる。すなわち就活生は、就職活動を通じてA社は学業を評価しており、B 社は課外活動を評価しているというように、個別企業ごとに評価内容を判断してはおらず、受験企業全体(つまり社会)を評価主体として認識している可能性があるということだ。

この仮説を前提にすると、個別の企業だけが学業を評価しても「若者を活かす」ことにはつながらず、逆に企業全体が学業を評価するようになると、社会全体で「若者を活かす」ことにつながる可能性がある。本連載の最初のコラムで、本研究が新卒採用に焦点を当てる理由として、自社の採用選考が「若者を活かす」方向に変化するとき、その影響は自社に入社する人だけでなく就活生全体に及ぶ可能性があると述べた。今回の研究結果は、その仮説を支持するものとなっている。採用部門が果たすべき役割には、自社に必要な人材の外部調達機能だけでなく、社会における人的資本強化のための公的な機能もあると考えられる。

もちろん、本研究には限界もある。例えば、学校から職業への移行を扱う以上、縦断的に測定されたデータでの分析や、面接で学業を評価することが若者を活かすことにつながるメカニズムの検討も必要だ。それでもなお、「若者を活かす」というテーマに対して、1つの回答を提示できたのではないだろうか。

(※1)本項目は、2022年にDr. Hiroko Momotani によって日本語版が作成されている(https://paulspector.com/assessments/pauls-no-cost-assessments/turnover-intentions/)

(※2)調査対象者が大学時代に、学業から得た知識や能力が仕事に役立つと思っていたかを確認した項目。

(※3)専門的な表現で言えば、回帰分析で推定する切片に大学による分散を仮定した(ランダム切片モデル)。

(※4)具体的には、学業の役立ち認識の回帰係数(Beta列)は、面接での学業質問が「自社他社ともに学業質問ナシ」の場合を指している。同様に、面接での学業質問の回帰係数は、学業の役立ち認識が「役に立つと思っていなかった」の場合を指している。

(※5)こうした、大学時代の学習が卒業後も継続し、現在のアウトカムにつながる経路は「学び習慣」仮説と言われる(矢野, 2009)。なお、矢野(2009)では大学時代の読書、現在の読書、現在の所得についての関連を検討している。

(※6)もちろん現実的には、教員の負荷、ST比(教員1人当たり学生数)などをはじめ、実際上の多様な観点を検討する必要がある。ここではあくまで方針として整理した。

(※7)いずれの先行研究も、大学生だけを対象にしたものではない。

(※8)前回コラムを参照。

参考文献

岩永雅也. (1983). 若年労働市場の組織化と学校. 教育社会学研究, 38, 134-145.

香川めい. (2006). 学校から職業への移行に関する二つの経路—「間断」のない移行と「学校経由」の就職—. 東京大学大学院教育学研究科紀要, 46, 155–164.

中原淳. (2010). 職場学習論—仕事の学びを科学する. 東京大学出版会.

矢野眞和. (2009). 教育と労働と社会. 日本労働研究雑誌, 588, 5–15.

Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-romá, V., & Bakker, A. B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of happiness studies, 3(1), 71–92. https://doi.org/10.1023/a:1015630930326

Schaufeli, W. B., Shimazu, A., Hakanen, J., Salanova, M., & De Witte, H. (2019). An ultra-short measure for work engagement: The UWES-3 validation across five countries. European journal of psychological assessment, 35(4), 577–591. https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000430

Spector, P. E., Dwyer, D. J., & Jex, S. M. (1988). Relation of job stressors to affective, health, and performance outcomes: A comparison of multiple data sources. Journal of applied psychology, 73(1), 11–19. https://doi.org/10.1037/0021-9010.73.1.11

執筆:中村星斗

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ