学んでも問われにくい、文系就職における学業の実態

Point

■文系調査の結果、大学生の多くは学んでおり、かつ大学時代に学びは仕事の役に立つという認識をもっていた。しかしながら面接で学業が問われる機会は少なく、多く質問される「学生時代に力を入れたこと」は、誇張や嘘が表出しやすい実態が確認された。

■学びと仕事のつながりは、問われないことを通じ、面接場面で阻害されている可能性がある。

文系調査の概要

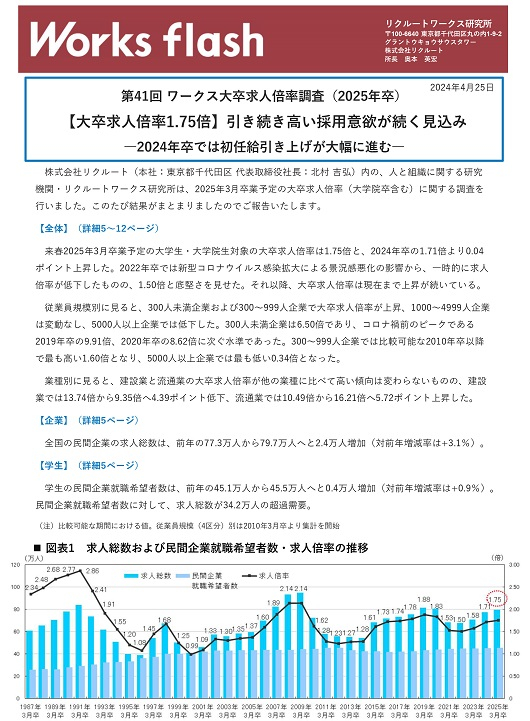

調査対象者は文系学部(※1)を卒業、または修士課程を修了し、2020年度から2023年度の間に初職で正規社員として就職した人である(除外基準は脚注(※2)を参照)。調査対象者のプロフィールを図表1に示す。

ポイントは次の3点である。第1に、調査対象者の64.8%が女性であること。第2に、学歴は男性、女性ともにほとんどが学士であること。第3に、就職時期は男性、女性ともに2020年度が最も多く、就職時期が近いほど(社会人年次が若いほど)割合が小さくなっていること。以降で紹介する集計・分析の結果を解釈する際は、女性、学士、入社時期が遠い人の回答が相対的に多く反映されていることに留意されたい。

図表1 調査対象者のプロフィール

「学びは仕事の役に立つ」という認識が必要

筆者は以前、「語られない文系学生の学び―大いに学び、活かす選考への転換を考える」というタイトルでコラムを執筆した(※3)。そのコラムでは若手社員に対し、大学(大学院を含む、以下同様)時代の学業と現在の仕事のかかわりについて、インタビュー形式で尋ねた結果を紹介した。

上記のインタビューでは、大学時代に学業に注力したにもかかわらず、仕事に対する学業の効用や意義を認識していない人がいた一方、そうした効用や意義を認識して学業を仕事に活かしている人もいた。後者、つまり学業を仕事に活かしている人からは、学業を通じて基礎知識を身につけたことで、業務に必要な情報をスムーズに収集できるという発言や、タスクを抱え込むクセがあることに学業を通じて気づいたので、仕事のなかで他者とうまく協働できるよう注意しているといった発言が得られた。

これらの発言は少人数へのインタビュー調査から得られたものであり、一般化には注意が必要であるものの、「学業を仕事で活かすには、『学びは仕事の役に立つ』という認識が必要なのでは」という仮説が浮かび上がる。なお、学んでいるのにその価値を認識できていないという語りは、学びが「なかったことにされる」事象として指摘されている(本田, 2022)。学びと仕事の接続を考えるには、学びをなかったことにせず、仕事に役に立つことを身につけたのだという認識の醸成が必要ではないだろうか。

大学生は学んでいる

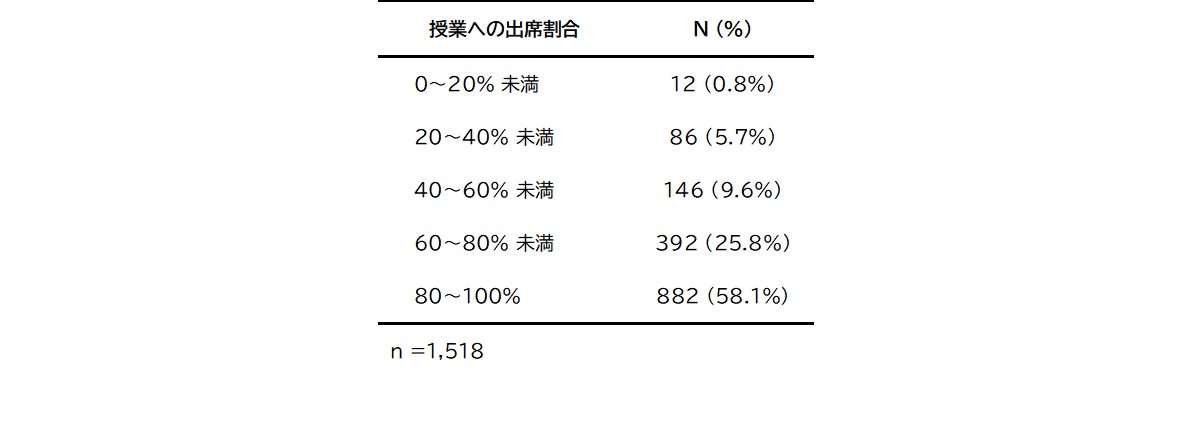

そもそも大学生はどの程度学んでいるのだろう。図表2は大学時代の授業への出席状況(割合)を示している。結果を見ると60%近い人が80~100%の割合で授業に出席している。これに出席割合が60~80%未満の人も合わせると調査対象者の80%以上になる。授業への出席という点で見れば、大学生は学業に注力している結果だと言えるだろう。

図表2 授業への出席割合

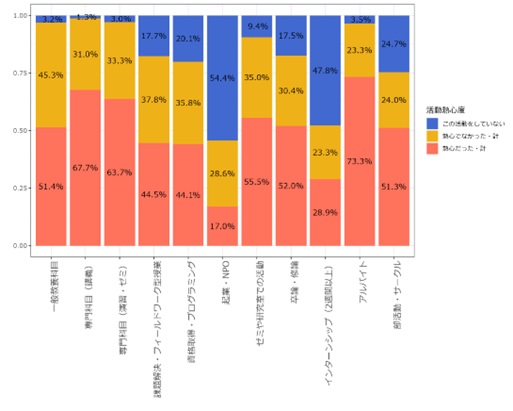

もちろん授業への出席も重要だが、学業はそれだけではない。どの程度真剣に学んでいるかといった、学業への態度も重要だろう。図表3は大学時代の各活動に対してどの程度熱心に取り組んだかを集計したものである。なお選択肢は「熱心だった」「どちらかといえば熱心だった」を「熱心だった・計」とし、「熱心でなかった」「どちらかといえば熱心でなかった」を「熱心でなかった・計」としてまとめている。

「熱心だった・計」の割合が最も高い活動はアルバイトで、専門科目(講義)、専門科目(演習・ゼミ)と続く。先の結果と合わせると、学生は授業に出席するだけでなく、一定程度、熱心に学業に取り組んでいたと解釈できる。

図表3 各活動への熱心度

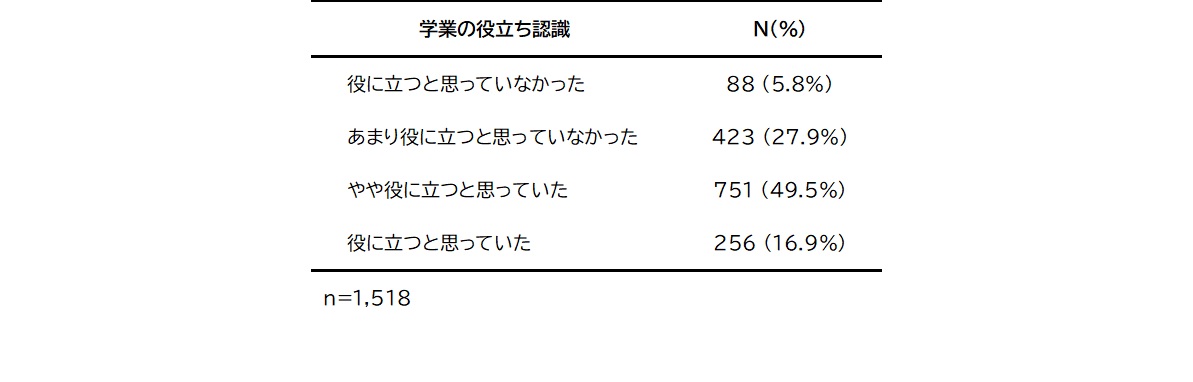

学業を仕事で活かすには、本人の「学びは仕事の役に立つ」という認識が必要だと述べた。それを踏まえ図表4では、大学時代に、学業から得た知識や能力が仕事の役に立つと思っていたか(以降、学業の役立ち認識)を尋ねた結果を示した。

最も多い回答は「やや役に立つと思っていた」であり、次いで「あまり役に立つと思っていなかった」の回答が多かった。「役に立つと思っていた」「やや役に立つと思っていた」の合計は66.3%(※4)であり、少なくない人が大学時代に学業は仕事の役に立つと思っていたものの、そう思っていなかった人も一定数いる。

図表4 大学時代の学業の役立ち認識

もちろん、就職して仕事をすれば学業が仕事の役に立つと感じる場面はあるだろう。その意味では、大学時代は仕事に役立つかを気にせず、純粋に学ぶことの方が重要だという指摘もあり得る。筆者も個人的にはその立場を否定しない。一方、本研究は企業で若い人を活かすにはという問いに対し、選考の観点から検討することを目的にしているため、学業が仕事に役立つと認識しているかは重要な変数になる。この点は次回のコラムにて検討を深めることとしたい。

問われにくい学業

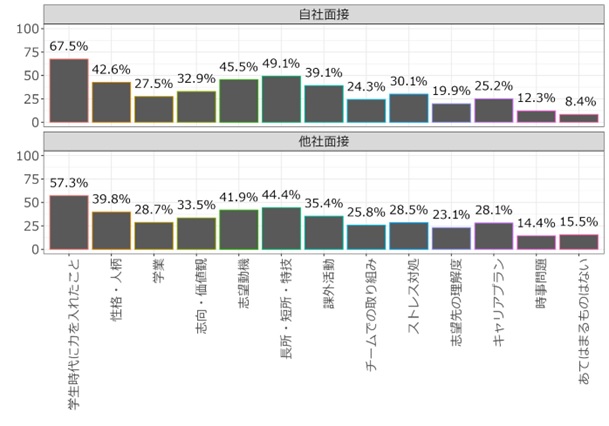

上記の結果から、大学生はある程度の時間を学業に費やし熱心に学んでいること、そして、学業は仕事の役に立つと認識していることがわかった。しかしながら、こうした学びは面接場面で問われることが少ない。図表5は自社および他社の面接で質問された項目の集計結果(複数回答)である。なお、ここでの自社は初職で入社した企業を指すが、調査時点では転職した人も集計対象に含んでいる。

自社面接、他社面接ともに「学生時代に力を入れたこと」の選択率が他の項目に比べて高く、逆に「学業」の選択率は低かった。多くの学生が授業に高い割合で出席し、熱心度も高いことから「学生時代に力を入れたこと」として学業の話をしたケースはあると考えられる。しかしながら、少なくとも企業側から学業の話をするケースは多くないようだ。

図表5 自社面接 他社面接で質問された項目(複数選択)

ここで注意が必要なのは、「学業」が面接で問われにくいことと、「学業」が面接で評価されるかは分けて考える必要があるということだ。小山(2008)では、企業は学生時代に熱心に取り組んだ経験(注力エピソード)から学生の評価を行うが、注力エピソードについて特定の経験を求めてはいないことを指摘している。また、就職みらい研究所(2023)による就職白書2023 データ集の「学生時代に力を入れたこと(いわゆる『ガクチカ』)で評価すること」という項目(複数回答)では、「ガクチカ」を聞いている企業のうち、32.4%が「力を入れたことそのもの」を評価している一方、「力を入れたことの取り組み方」は80.9%、「力を入れたことから学んだこと」は78.5%となっていた。「力を入れたことそのもの」が全く無関係というわけではないが、企業が主に評価するのはそのプロセスや得られた学びなのである。

それでもなお、本研究では「問われない」ことを1つの問題として取り上げたい。理由は前回のコラムで述べたとおり、採用選考の場面で何かを問うことそれ自体が、仕事や職場に関する情報提供になっていること、そしてその情報提供の影響範囲は、自社への入社者数以上に広く及ぶためである。

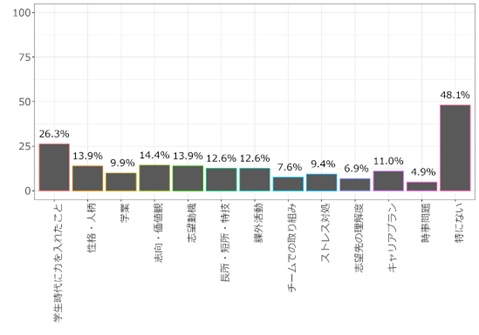

最後に1つ、「学生時代に力を入れたこと」に関連した別の問題を紹介して本稿を終えたい。図表6は面接での回答の際、誇張や嘘を伝えたことがあるかを尋ねた結果を示している。「特にない」の割合が最も高いものの、その割合は50%に届かず、半数以上の学生が面接のなかで何らかの誇張や嘘を伝えていた(※5)。

最も誇張・嘘の割合が多かったのは、面接で最も多く質問されている「学生時代に力を入れたこと」であった。これは現代の採用面接がもつ課題の1つと言える。具体的には、誇張や嘘が出やすい選考であるという意味では公正性の問題(正直者が損をする)が、候補者からの回答が事実と異なる可能性が高いという意味では妥当性(間違った情報のため正しく評価できない)の問題がある(※6)。

もちろん「学生時代に力を入れたこと」以外の質問でも誇張や嘘はあり、「学業」についても10%程度の人が誇張・嘘を伝えているようだ。しかし「学業」については内閣官房(2024)の要請にあるように、例えば履修履歴を確認しながら面接を行うような運用にすれば、つまり面接官と学生で同じ事実を見ながらコミュニケーションを取る方法に変更すれば、誇張や嘘を完全にとは言わないまでも減少させることは可能だろう。

現在の、「学生時代に力を入れたこと」の質問を通じて回答者に情報の大部分を委ねる面接のスタイルには大きな問題があるのではないだろうか。

図表6 面接での誇張・嘘

選抜が学びと仕事のつながりを阻害しているのではないか

本稿では、大学時代の学業や面接の実態に焦点を当てた。多くの学生が学業に注力しており、向上の余地はあるものの、学業は仕事の役に立つとも認識しているようであった。しかし学業は面接場面で問われることが少ないこと、さらに質問の代表とも言える「学生時代に力を入れたこと」は誇張や嘘が出やすいという問題を抱えている実態も確認された。

つまり、大学生の学業、そしてそこからの学びは、問われないことによって仕事とつながることを阻害されてしまっている可能性がある。こうした疑問を踏まえ、次回のコラムでは実際に面接で学業が問われることが、その後の仕事にどのように影響するのかを分析し、今後の展望を整理したい。

(※1)文系学部の分類は本田(2018)を参考にした。

(※2)除外基準は次のとおり。最終卒業校が「大学」「大学院修士課程」以外。卒業した学部や専攻が「自然科学(工学、理学、農学、情報工学など)」「その他」。就職活動をしていた当初に志望していた進路(複数選択)で「民間企業」を選択していない。大学(大学院)を卒業してはじめて仕事についた時期が「2020年3月以前」「2024年4月以降」「卒業後、働いていない」。勤務先の業種が「公務」「現在は働いていない」。現在の就業形態が「正規の職員・従業員」以外。現在の平均的な週労働時間が35時間未満。

(※3)こちらのコラムではわかりやすさのため「文系」を人文科学と社会科学に限定している。この定義は本研究のものとは異なる。

(※4)四捨五入の関係で割合の合計が一致しない。

(※5)この設問は、「就職活動中の面接で、以下の項目のうち、事実より話を大きくしたり、他者の経験を自分の経験として話したことがあるもの、または事実と異なる話をしたことがあるものをお選びください(以下略)」と尋ねている。つまり、嘘をついたことがあるかを直接尋ねる形式を取っていることから、社会的望ましさの影響を受け、過小評価になっている可能性もある。また、各項目を選択していない人には、本当に誇張や嘘を伝えていない場合と、面接でその話題が出なかった場合があることに注意が必要。

(※6)誇張や嘘を伝えてでも面接に合格できること、すなわち面接官を納得させられる(騙せる)ことは仕事で必要な能力をもつことの表れだという意見があるかもしれない。しかし筆者はその立場をとらない。仕事で必要なのは嘘で他者を納得させる能力ではなく、確かな知識、技術を用いながら、他者と協働し、持続的に組織や事業を成長させられることだと考えている。

参考文献

小山治. (2008). 大卒就職に関する質問紙調査における採用重視・評価項目の再検討―事務系総合職採用の能力評価のあり方に着目して―. 東京大学大学院教育学研究科紀要, 48, 69–79. https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/records/31231

就職みらい研究所. (2023). 『就職白書2023』 データ集. https://shushokumirai.recruit.co.jp/white_paper_article/20230228001/

内閣官房. (2024). 2025(令和7)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請等について. https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shushoku_katsudou_yousei/2025nendosotu/2025betten1.pdf

本田由紀. (2018). 人文社会科学系大学教育は「役に立たない」のか. 本田由紀(編), 文系大学教育は仕事の役に立つのか–職業的レリバンスの検討 (pp. 1–20). ナカニシヤ出版.

本田由紀. (2022). 大学教育の職業的レリバンスを「なかったことに」しないために. 日本労働研究雑誌, 742, 1. https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2022/05/pdf/001.pdf

執筆:中村星斗

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ