Works Symposium 実施レポートVol.3 パネルディスカッション「対話型の学びはなぜ必要なのか。人事にできる4つの仕掛け」

リクルートワークス研究所では、個人調査の分析や職場での実験、企業へのインタビュー、専門家との議論を基に、チームや組織での相互作用を促す場が個人の学び行動に欠かせないことを明らかにしてきました。その公開の機会として、フォーラム「『対話型の学びが生まれる場づくり』に人事ができること。」を2024年3月28日に実施し、これまでの研究報告を基に人事だからこそできる対話型の学びの場づくりについて考察を深めました。本記事では、そのレポートをお届けします。

●登壇者(企業人事パーソン)

原田信也氏/丸井グループ 人事部長

店舗での販売、売場責任者を経験した後、本社でバイヤー業務、新ブランド開発、PB商品の開発などに従事。2021年より、「対話の文化」と「手挙げ文化」をべースとする(知識)創造型企業の実現に向けた人材育成・研修の企画立案に携わり、2024年4月より現職。

>企業インタビュー記事はこちら

三木祐史氏/旭化成 人事部 人財・組織開発室 室長

2019年、旭化成にキャリア入社。社員の挑戦や成長を支援する企業文化の強化に向けて、旭化成グループ全体の人財育成施策の企画・推進に取り組む。自律型学習プラットフォーム「CLAP(Co-Learning Adventure Place)」や、新入社員を対象にした学びのコミュニティ「新卒学部2023」を始動させ、仲間とともに推進中。

>企業インタビュー記事はこちら

望月賢一氏/ソニーグループ 安部専務室 組織開発アドバイザー

ビジネスパートナー人事、製造事業所、合弁会社での人事総務を経て、2016年、ソニー人事センター長に就任。2020年からはソニーピープルソリューションズ代表取締役社長を歴任するなど、人事畑一筋。現在は安部専務室付きとして、組織開発、人事渉外関連を担当する。

>企業インタビュー記事はこちら

山田淑子氏/日本IBM テクノロジー事業本部 セールス・イネーブルメント部長 L&Kスクワッド リーダー

主に通信・メディア業界の営業力強化等のコンサルティング業務に従事し、15年以上にわたって人材育成に取り組む。2019年、全社横断でLearning&Knowledgeを推進するバーチャル組織「日本IBM L&Kスクワッド」が設立された当時から活動に参加、2023年よりリーダーに就任。

>企業インタビュー記事はこちら

なぜ、会社が個人に学びの機会やコミュニティを用意するのか?

辰巳:「対話型の学びが生まれる場づくり」については、皆さんと研究会を通じて段階的にテーマを深めてきましたが、ここであらためてディスカッションを進めたいと思います。「なぜ、会社が個人の学びの機会やコミュニティを用意するのか」というテーマから始めていきましょう。以前の研究会で、ソニーの望月さんは、コミュニティというのは問いを共有し、何らかのアウトカムを出すための活動でもあるので、企業には必要だとおっしゃっていました。

望月:そうですね。私がコーチングを勉強して携わったときに強く実感したのは、組織のなかで問いを共有していると、それに対してそれぞれの人が何かを考え、行動していくということです。その行動のなかで、学びが起こるのです。ですから、問いを皆で共有している状態はとても大事です。共有する単位は、ビジネスのオペレーションだったり、何かの組織だったり、いろいろあると思うのですが、同じ関心を持っている人たちが集まるなかで持つ問いもあるんじゃないかと。それを持てる場所がコミュニティになっていくのかなと思うんですね。そういう意味でいうと、ソニーには多くのコミュニティがありますが、IBMさんも近い活動をされている印象です。

山田:確かに活発ですね。一番大きなフレームを持つものとしては、お客様とつながって共に学ぶ「IBM Community Japan」というコミュニティがあるんですけど、社内にも、さまざまな技術コミュニティや若手のコミュニティがあります。同じテーマを共有し、対話をすることで学ぶのはもちろん、何かを共創していく機会にもなっているようです。また、IBMには「課題は自分で解決する」というカルチャーもあるので、「一緒に解いていこうよ」ということに、コミュニティはすごく向いているように思います。

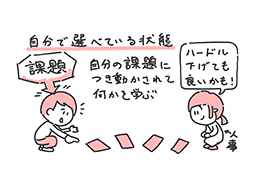

望月:先ほど、辰巳さんの研究報告にあった学びの質的転換の話。「正解習得型から対話型へ」というのは、私、すごく大事だと思っているんです。正解を追いかけていると、当然、問いは生まれませんよね。むしろ、問いの正解を他の人に聞いちゃうことになる。でも対話型であれば、対話のなかで「なんでそう考えるんだろう」とか、問いそのものが生まれてくるわけで、それが大事だし、すごく意味があるのかなと。 原田:まったく同感です。丸井グループは10年かけて企業文化を変革してきたわけですが、私が入社した頃は今のような対話型ではなく、端的にいえば、上意下達の企業風土だったんです。じゃあ、その頃つらかったかというと、意外と楽だったりして……。命じられたことに基づいて、目の前の仕事を一生懸命にやるというのは、実はそんなに苦じゃない。それはそれで、私なりにやりがいや幸せを感じていたのです。それが、問いやコミュニティを通じて、現在のように企業文化が変わってみると、こういうことがなかったら、自分は全然違う人間になっていただろうと。自分一人でそれに気づくことは絶対になかったと思うんですよ。時間が経って「よかったな」と心底思えるような経験をしたので、対話型の学びの有効性は、やっぱり多くの人に知ってもらいたいという気持ちがあります。

原田:まったく同感です。丸井グループは10年かけて企業文化を変革してきたわけですが、私が入社した頃は今のような対話型ではなく、端的にいえば、上意下達の企業風土だったんです。じゃあ、その頃つらかったかというと、意外と楽だったりして……。命じられたことに基づいて、目の前の仕事を一生懸命にやるというのは、実はそんなに苦じゃない。それはそれで、私なりにやりがいや幸せを感じていたのです。それが、問いやコミュニティを通じて、現在のように企業文化が変わってみると、こういうことがなかったら、自分は全然違う人間になっていただろうと。自分一人でそれに気づくことは絶対になかったと思うんですよ。時間が経って「よかったな」と心底思えるような経験をしたので、対話型の学びの有効性は、やっぱり多くの人に知ってもらいたいという気持ちがあります。 三木:なるほど。問いを持つことは素晴らしいし、そのとおりだと思って聞いていました。ただ、いきなりは難しい気もするんです。旭化成では、2023年から「新卒学部」という新入社員を対象とした学びのコミュニティを始めたんですけど、その上期は会社が用意したテーマで学び、下期は手挙げにしてテーマを募るという設計になっています。募ってみると、例えば「外国語をたくさん使うゼミ」とか、「お金を学ぶ大富豪ゼミ」をやりたいという話が出てくるわけです。これは、問いまではいかないんだけれど、共通の意識やテーマが表れているのだろうと。新人って、何かしら会社への不安を感じたり、リアリティショックを感じたりするじゃないですか。そういう同質性がうまく担保されたことで出てきたテーマだと思ったんですね。問いという難しいことにしなくても、「なんか不安だよね」「俺たち、同じ感覚だよね」といった程度でも、集まることで何かが生まれる世界はあるような気がします。そういった同質性のある場をどうつくるか、安心して走れる状態をどうつくるか。それがけっこう重要になると考えています。

三木:なるほど。問いを持つことは素晴らしいし、そのとおりだと思って聞いていました。ただ、いきなりは難しい気もするんです。旭化成では、2023年から「新卒学部」という新入社員を対象とした学びのコミュニティを始めたんですけど、その上期は会社が用意したテーマで学び、下期は手挙げにしてテーマを募るという設計になっています。募ってみると、例えば「外国語をたくさん使うゼミ」とか、「お金を学ぶ大富豪ゼミ」をやりたいという話が出てくるわけです。これは、問いまではいかないんだけれど、共通の意識やテーマが表れているのだろうと。新人って、何かしら会社への不安を感じたり、リアリティショックを感じたりするじゃないですか。そういう同質性がうまく担保されたことで出てきたテーマだと思ったんですね。問いという難しいことにしなくても、「なんか不安だよね」「俺たち、同じ感覚だよね」といった程度でも、集まることで何かが生まれる世界はあるような気がします。そういった同質性のある場をどうつくるか、安心して走れる状態をどうつくるか。それがけっこう重要になると考えています。

山田:先ほど、松本先生の講演のなかに「ベンチを用意する」という言葉がありました。ちょっと興味がある人がのぞける状態にあると、垣根も低くなってすごくいいですよね。

望月:スピーチを公開するTED Talksってあるじゃないですか。あれってオーディエンスの人たちが全員発言するわけじゃないけれど、みんな真剣に聞いていますよね。それも参加している状態だと思うのです。聞きながら、頭のなかで回転が始まっているという……学習のプロセスには、けっこう意味があるんじゃないかと。

三木:僕は祭りが大好きなので、ちょっと阿波踊りを例にとってみます(笑)。「踊る阿呆に見る阿呆……」と唄われているように、つまりは両方がいるから祭りが成立しているんですよ。「踊る阿呆」は「見る阿呆」がいるから頑張れるし、「見る阿呆」は「踊る阿呆」を支えているわけです。それで活性化する。そういう状態がコミュニティのベンチと、やる人との相互関係のなかにあるのかなと思ったりしました。

対話型の学びの場づくりに人事ができることは何か?

辰巳:面白い視点がたくさん出てきました。とはいえ、個人が企業内にコミュニティを立ち上げて人を集めるのは、実際にはそう簡単ではないと思うんです。そこで、コミュニティを促進していく、あるいは活性化していくための仕組み、仕掛けとして、人事に何ができるだろうかというテーマについてお話ができればと思うのですが、いかがでしょう。 望月:一番ベタなやり方ではあるんですけど、ソニーグループには「PORT」という象徴的な場があります。多様な価値観を持つ社員同士が交流し、成長する場として設けられたラーニング・スペースで、リモートでも使われています。PORTが支援しているコミュニティは、現在のところグループ全体で44。当初は、たぶん10前後だったと記憶しています。ここでコミュニティ活動を起こしたいというときは、PORT事務局に相談できるようになっていて、その規模は決して大きくないけれど、どう回していけばいいかとか、会社で使えるインフラを手引きするとか、けっこうこまかく支援しています。「やってみようかな」と思っている人がスムーズに始められるよう意識して。ただ事務局の人数は少ないので、社内でも知る人ぞ知るみたいなところはあるんですけど。

望月:一番ベタなやり方ではあるんですけど、ソニーグループには「PORT」という象徴的な場があります。多様な価値観を持つ社員同士が交流し、成長する場として設けられたラーニング・スペースで、リモートでも使われています。PORTが支援しているコミュニティは、現在のところグループ全体で44。当初は、たぶん10前後だったと記憶しています。ここでコミュニティ活動を起こしたいというときは、PORT事務局に相談できるようになっていて、その規模は決して大きくないけれど、どう回していけばいいかとか、会社で使えるインフラを手引きするとか、けっこうこまかく支援しています。「やってみようかな」と思っている人がスムーズに始められるよう意識して。ただ事務局の人数は少ないので、社内でも知る人ぞ知るみたいなところはあるんですけど。

山田:コミュニティ活動をやっているなかで、やっぱり大きな規模になると運営や継続も大変になってきますが、IBMの場合はエグゼクティブスポンサーがつくことが多いんですね。お金を出してくれるという話ではなく、エグゼクティブがついてメンバーを励ましてくれたり、いろいろ発信するのを手伝ってくれたり。そういう関与があるのも、一つ継続できるティップスかなと思っています。

三木:先述した新卒学部でも、同じような話があります。環境をつくるという視点でいうと、会社側が一定のお膳立てをする期間というのは、「人事がやっていい」とする状態がつくり出されているので、アウトラインに則ったうえでコミュニティ活動が展開されるわけです。そして、その後、参加者たちから自由にテーマを募り、当人たちが運営する状態になると、今度は「邪魔しないで」の世界に入っていくんですね。「やっていいんだ」という安心感のある環境を経て、あとは制約を受けない。こういううまい抜け方、楽しみ方が、コミュニティ活性化の肝になる気がします。

原田:逆説的かもしれませんが、対話型の学びが必要だという定義を前提にすると、それ自体が強制になり、邪魔になってしまうこともあります。なので、丸井グループの場合は、「人事がやらないこと」を決めるのが最初の取り組みだったように思います。そこからすべてを手挙げ制に切り替えたと。こうしたとき、「実際には手が挙がらないでしょう」といった質問をよくされましたが、確かに最初はそうなんですよ。ただ面白いもので、若い人から手が挙がったり、あるいは隠れた逸材といいますか……それまで目立った人材ではなかったけれど、実はめちゃくちゃ成長意欲の高い人から手が挙がったり。そして場に参加するようになると、そうした人たちが光っていく。結果、最初の1割、2割の人たちが広げていってくれたので、思い切って手挙げ制に切り替えたのはアリだったんだなと思っています。

望月:今、すごく大事なことをおっしゃっていた気がします。場や機会に対してすぐに反応する人もいれば、逆に動かず、様子を見ながら熟慮する人もいますからね。そういう意味でいうと、人事にできることって、つくった場が閑古鳥が鳴いている状態だったとしてもあきらめるんじゃなくて、もっと宣伝してみるとか、プロモーション的なことを意識するといいかもしれません。

辰巳:山田さんのところでは、まさにプロモーションをやられていましたよね。研究会でもご紹介いただいたと思うんですけど。 山田:はい。一つには、私がリーダーを務めているL&Kスクワッドをコミュニティ化したことです。これは、日本IBM全社を横断してLearning&Knowledgeを推進するバーチャル組織ですが、発足以来ずっとスキル育成部門の担当者だけで活動していたんですよ。それを昨年、コミュニティ化しまして。「学びを促進していく活動をしたい人、この指止まれ!」とやってみたら、20人くらいの応募がありました。もう一つ、当社は年に2回、「学びウィーク」という全社員を対象とした学びのお祭りみたいなものを開催しているんですけど、そのイベントをコミュニティとして現場のメンバーと一緒にやってみると、過去最高のセッション数・参加者数・総学習時間になるという結果でした。立候補によるセッションも増えて、これもコミュニティ化したことによる大きな成果だったと実感しています。

山田:はい。一つには、私がリーダーを務めているL&Kスクワッドをコミュニティ化したことです。これは、日本IBM全社を横断してLearning&Knowledgeを推進するバーチャル組織ですが、発足以来ずっとスキル育成部門の担当者だけで活動していたんですよ。それを昨年、コミュニティ化しまして。「学びを促進していく活動をしたい人、この指止まれ!」とやってみたら、20人くらいの応募がありました。もう一つ、当社は年に2回、「学びウィーク」という全社員を対象とした学びのお祭りみたいなものを開催しているんですけど、そのイベントをコミュニティとして現場のメンバーと一緒にやってみると、過去最高のセッション数・参加者数・総学習時間になるという結果でした。立候補によるセッションも増えて、これもコミュニティ化したことによる大きな成果だったと実感しています。

辰巳:コミュニティって閉じた存在になると関わりにくいと思われて、新しい人がなかなか入ってこれないと思うんです。でも、学びウィークのように誰でも入りやすい場があると、そのハードルはグンと下がりますよね。そういう仕掛けがとても大事なんだと思いながら聞いていました。

原田:いわゆるプロフェッショナルスキルとか、テクニカルスキルといった特有の部署だけでなく、多様な部署、理想的には全社に場があるといいですね。要は、誰でも手を挙げられるような学びの場から始めることがポイントじゃないかと思います。

三木:各企業によって、始め方は違うのかもしれません。丸井さんでいえば、企業文化を変革する過程で手挙げ制度を始めたというお話で、カルチャーからスタートしていらっしゃる。ソニーさんはもともとカルチャーが根強くあるところに、物理的かつ象徴的なPORTという場をつくられた。そしてIBMさんは、カルチャー+トップダウンでTHINK40のような話がありました。今、旭化成でそれらを全部やっても、何か外す気がするんですよ。うちの会社の状況を見ると、やっぱり現存する強制的な研修から変えていくアプローチが有効だろうと思うのです。会社によって、どこから変えていくと従業員が動きやすくなるかといった“勘どころ”ってきっと違いますよね。そこにこそ対話が進む面白さがありそうです。

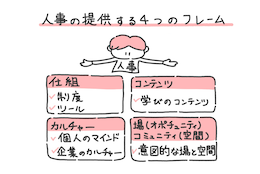

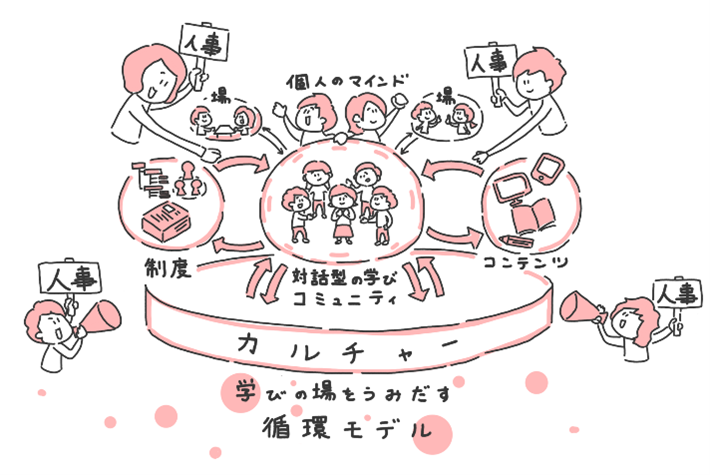

山田:確かに、やりやすいところから入るというのは大事でしょうね。カルチャーだったり、仕組みや制度だったりは、それぞれ事情が違いますから。どれだけ力を入れればうまくいくかというより、いいバランスを図るというか、すべてが関わり合っているという認識が大事なのだと思います。

望月:コミュニティが発達すると、人事や会社が用意したものじゃない学びのコンテンツがどんどん出てくるんですよね。コミュニティがなければ、そういうコンテンツは潜ってしまいますが、コミュニティがあると「ここで扱ってくれそうだから一緒にやっちゃおう」となったりする。何かの仕掛けが動き出すと、ほかのところに作用して、それがまたグルッと巡るという循環が生まれます。人事としては、それをちょっと引いて見ながら、今はどこを突つくと刺激が入っていくか、そういう視点を持つことがすごく大切ではないでしょうか。

辰巳:すみません。あっという間に時間が過ぎてしまいました。私からは、皆さんと研究会でつくり上げた「学びの場を生み出す循環モデル」を紹介することで、まとめにしたいと思います。循環モデルでは、自律的な学びが生まれるコミュニティを中核に、それを取り囲むものとして制度やコンテンツ、個人のマインド・組織カルチャーがあり、すべては相互関係にあることを示しています。どこから最初の一歩を踏み出すかは、今日のお話にあったように企業によって違ってくるとは思いますが、自社にとってどこから始めるのがよさそうかを考え、対話を進めるきっかけになれば幸いです。フォーラムにご参加の皆様、本日は誠にありがとうございました。

執筆:内田丘子(TANK)

グラフィックレコーディング:原純哉(Sketch Communication)

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ