Works Symposium 実施レポートVol.2 講演「コミュニティの機能とは」

リクルートワークス研究所では、個人調査の分析や職場での実験、企業へのインタビュー、専門家との議論を基に、チームや組織での相互作用を促す場が個人の学び行動に欠かせないことを明らかにしてきました。その公開の機会として、フォーラム「『対話型の学びが生まれる場づくり』に人事ができること。」を2024年3月28日に実施し、これまでの研究報告を基に人事だからこそできる対話型の学びの場づくりについて考察を深めました。本記事では、そのレポートをお届けします。

松本雄一/関西学院大学 商学部 教授

松本雄一/関西学院大学 商学部 教授

北九州市立大学経済学部経営情報学科助教授、関西学院大学商学部准教授を経て現職。経営組織論、人的資源管理論を専門とし、主な研究テーマは「実践共同体(実践コミュニティ)による人材育成」。執筆中の『入門実践共同体(仮)』は、今夏出版予定。

学びのコミュニティ=実践共同体とは?

私の研究分野は、専門用語でいうところの実践共同体で、まさに「学びのコミュニティ」のことです。まず、実践共同体とは何なのか。そこから説明しますと、「あるテーマに関する関心や問題、熱意などを共有し、その分野の知識や技能を持続的な相互交流を通じて深めていく集団」と定義されています。今回、皆さんと考えていく学びのコミュニティとイコールだとお考えください。

従来のOJTや研修を否定するものではなく、そうしたシンプルな学びの方法論を促進しながら、新たな学びのスタイルとして提案できるのが実践共同体。つまり、個人学習と組織学習、OJTとOff-JT、そして創発というものを促進できる“第三の場所”として捉えていただければと思います。

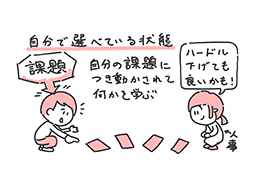

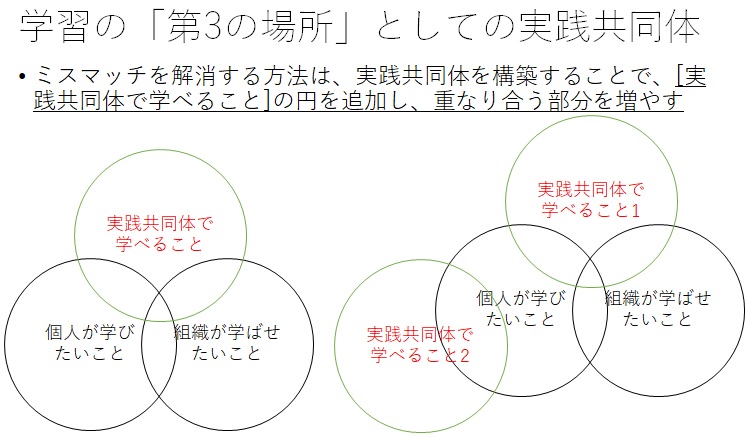

「個人が学びたいこと」と「組織が学ばせたいこと」は、少し重なっている部分もあるんですけど、重なっていない部分のほうが大きいですよね。学習のミスマッチと表現しますが、それを回避するには、個人が組織の側に寄っていって重なる部分を増やすしかない。そう思われてきたわけです。でも、ほかにもミスマッチを解消する方法はあります。 この図のように、「実践共同体で学べること」の円を追加すると、重なり合う部分が増えるのです。そして、個人はいくつもの実践共同体に参加できるので、重なる部分はさらに増えていきます。他方、会社の立場からすれば、個人と組織を実践共同体で連結することによって、学びの主体性を引き出すことができるんじゃないかと考えています。

この図のように、「実践共同体で学べること」の円を追加すると、重なり合う部分が増えるのです。そして、個人はいくつもの実践共同体に参加できるので、重なる部分はさらに増えていきます。他方、会社の立場からすれば、個人と組織を実践共同体で連結することによって、学びの主体性を引き出すことができるんじゃないかと考えています。

学びのコミュニティのメリットと4つの学習スタイル

「なぜコミュニティで学ばないといけないのか。わざわざつくらなくても……」。そう思っていらっしゃる方も多いと思います。そこで、具体的にいくつかのメリットを挙げてみます。

まず、集団で学ぶメリットですね。人数分の“知識のプール”を生かしつつ、楽しく学びながら他者との関係づくりができる。そう、親近感と居場所感を持って楽しく学べるんです。学生の頃の経験から「もう勉強はイヤ」と思う人もいるでしょうが、大人になってみると、自分が知らないことを学ぶのって楽しいものです。そういう楽しさを実感しながら学べるというのが、実践共同体のいいところなんです。

そして、自律性と主体性を持って、継続的に学べるということ。一人で学び続けるのは、なかなかしんどいですからね。さらに、さまざまな境界を超えて、ほかのコミュニティと結びつくことによって、その力を十二分に発揮することができます。知識の創造、共有だけでなく、それまで無意識に受け入れてきた固定観念や価値観の変容を伴う学びもできるということです。

最後にメリットとして挙げられるのは、学びのコミュニティ独自のスタイルで学べるという点。これには4つの学習スタイルがありますので、具体的に紹介します。

1つ目は「熟達学習」と呼んでいるんですけど、メンバー同士で交流して知識を学び取り、参加を深めていくことで学びも深めていくスタイル。2つ目は「越境学習」で、境界を横断して多くの人と出会い、知識と人脈を得るもの。3つ目は「複眼的学習」。本日お越しの皆さん、今こうして別の場所、つまり実践共同体にいると、ご自身のことや職場のことを客観視できると思いませんか? 客観視することで「こういう考え方もあるのか」「こっちのやり方のほうがいいんじゃないか」という具合に、“違い”から学んでいくこと、それが複眼的学習です。そして、最後の4つ目が「循環的学習」。仕事と学びのコミュニティの間に学習のループをつくり出し、仮説・検証を繰り返すスタイルです。このような4つの学習スタイルが可能だからこそ、「コミュニティを使ったほうがいいんじゃないですか」と提案できるわけです。

学びのコミュニティをつくるために

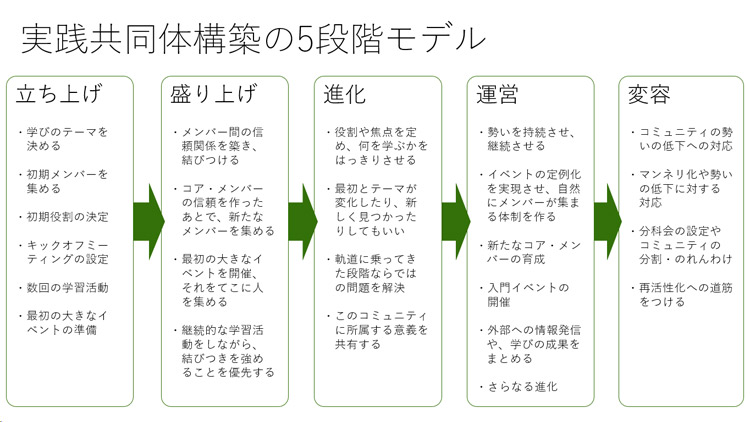

では次に、学びのコミュニティはどうつくるか。実践共同体を構築していく5段階のモデルというのがありますので、こちらを参考にしていただきたいと思います。 「立ち上げ」は、何を学ぼうとするのか、まずはテーマを決めるということです。そして、キックオフのための大きなイベントを準備しながら、中身を深めていく。「盛り上げ」の段階では、最初に開催した大きなイベントをテコに新たなメンバーを集め、人間関係をつくり出していく。3番目の「進化」は、メンバーの役割や学ぶことの焦点をはっきりさせるとか、場合によっては、学びのテーマを再設定するなどといった段階です。という具合に、5段階それぞれにタスクがあり、それらを実践していけばうまく進められると思います。

「立ち上げ」は、何を学ぼうとするのか、まずはテーマを決めるということです。そして、キックオフのための大きなイベントを準備しながら、中身を深めていく。「盛り上げ」の段階では、最初に開催した大きなイベントをテコに新たなメンバーを集め、人間関係をつくり出していく。3番目の「進化」は、メンバーの役割や学ぶことの焦点をはっきりさせるとか、場合によっては、学びのテーマを再設定するなどといった段階です。という具合に、5段階それぞれにタスクがあり、それらを実践していけばうまく進められると思います。

加えて、うまく進めていくための「実践共同体の7原則」について説明をします。これは「気をつけたほうがいいですよ」という事項でもあります。

1. 進化を前提とした設計を行う

最初は小さな集まりでもいいんです。でも、だんだん大きくしていって、より多くの人と触れ合うという視点が大切です。

2. 内部と外部それぞれの視点を取り入れる

3. さまざまなレベル、多様なバックグラウンドの参加を奨励する

2と3は共通項でもあるのですが、要は、似たような人ばかりではなく、境界を超えていろんなところから人を集めてくださいという話です。

4. 公と私、それぞれのコミュニティ空間をつくる

勉強は大事ですけど、例えば、打ち上げも大事ということ。

5. 参加する価値に焦点を当てる

このコミュニティに参加すると、どういう「いいこと」があるかについて、しっかり考える機会を設けるということです。

6. 親近感と刺激を組み合わせる

仲良くなるイベントと、刺激的なテーマを扱うイベント、両方を組み合わせると有効です。

7. コミュニティのリズムを生み出す

これだけちょっと抽象的ですが、私はけっこう重要だと思っています。要は「次の予定を決めておく」ことです。ありがちな「後で調整しましょう」では、結局途切れてしまうものです。

参加者の主体性とやる気を引き出すポイント

参加者の主体性とやる気を引き出すにはどうすればいいか。これで頭を悩ませている企業の方々が多いと聞きましたので、最後は、私が研究を通じて得たポイントをいくつかお伝えします。

まずは何より、自律性を確保して“やらされ感”をなくすこと。そして、「この学びのコミュニティはなんか面白そう」と興味を持った人のために、いつでも見学できる仕組みがあるといいです。私たちは「ベンチを用意する」という言い方をしているんですよ。そのうえで、初心者には役割を与えると参加しやすくなります。何をすればいいのかわからないという人に、「これ、やっておいて」とか「このワークシートを書いて発表してみたら?」という感じで、何かしらの役割を案内すると、やる気は引き出されるものです。また、初心者が参加して、仮に「内容が高度でついていけない」となっても、レベルは下げなくてもいいんです。レベルの高さを維持しつつ、丁寧なメンタリングを行うことが重要です。

特に、企業の皆さんにお伝えしたいのは、早急に成果を求めすぎないことです。すぐにKPIを設定するのはお勧めできません。「みんなで集まって楽しかった」というのも、立派な成果の一つとして取り入れてほしいと思います。

そして、活性化している実践共同体には、その背後に必ず活動を支援し、やりやすくするための環境を整備しているスタッフワークが存在しています。その具体的な方法はどういうものなのかについては、この後、本日登壇されている企業の皆さんと一緒に議論を進めていければと思います。私からは以上です。駆け足にはなりましたが、皆さん、ご静聴ありがとうございました。

執筆:内田丘子(TANK)

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ