自主性豊かな組織風土を支える「対話の文化」と「手挙げの文化」――丸井グループ

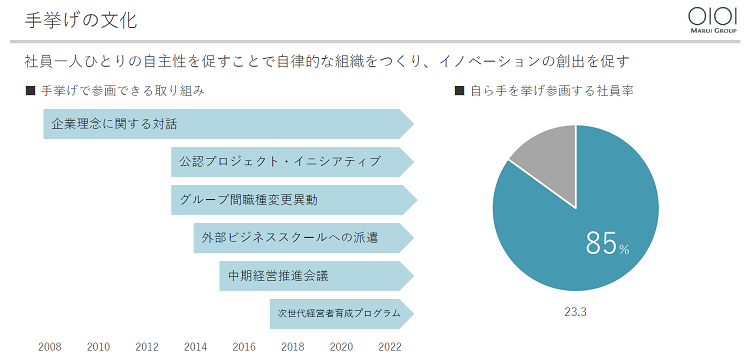

丸井グループは、2007年に企業理念を明文化し、企業文化の変革に向けてさまざまな施策を同時並行で推進してきました。それらの施策のなかで、全体のベースを成すのが「対話の文化」と「手挙げの文化」。学びの場だけでなく、異動や昇進についても社員自らが手を挙げてチャレンジできる機会が多く存在し、現在までに自主参加した社員は85%に上るといいます。「そもそもの始まりは、企業理念に関する対話からでした」――そう話すのは、人事部の原田信也氏。施策を講じた背景と、文化が浸透するまでのプロセスを聞きました。 原田信也氏 丸井グループ 人事部 人材開発課 課長

原田信也氏 丸井グループ 人事部 人材開発課 課長

「対話とはこういうもの」を共有するところから

――「企業理念に関する対話」を始めた背景は何だったのでしょう?

当時の大きな背景としては、経営危機があります。小売りが強かったバブル時代の成功体験からなかなか抜け出せず、赤字経営に陥った時期でした。そのなか、2005年に社長就任した青井浩は、変革に向けた企業理念をつくるところから着手し、「お客さまのお役に立つために進化し続ける」「人の成長=企業の成長」という理念を明文化したのです。後者を換言すれば、企業は成長の場であるという考え方で、それを全社に向けて提言したことが大きな転換点となりました。

この企業理念を実践するために、トップや管理職たちが率先して対話を重ねてきました。「そもそも何のために働いているのか?」「何をしたくてこの会社に入ったのか?」という、ものすごく本質的なところから。そこにとことん向き合うことを通じて、対話の文化を醸成してきたのです。

――具体的に、対話はどのように進めてきたのですか?

場にいる人が口々に「私はこう思う」と意見を言っても、本質的な議論って深まらないじゃないですか。どうしたら深められるだろうと、対話の仕方を模索することから始め、一つ参考にしたのが『ダイアローグ』(英治出版)という本です。対話に関する実践的なガイドブックで、これを皆で学ぶ読書会的な場を開くうちに、“対話のルール”ができてきたという感じですね。明確な目的を定めない、人の意見を否定しない、いっさいの前提を排除するなどといったルールです。そしてもう一つ、役員たちは先んじて、当時としては走りだったファシリテーションの研修を受け、スキルを学んだと聞いています。つまり、「対話とはこういうもの」を共有することから始めたのです。

――対話を通じて、ご自身に変化はありましたか?

それまでは基本的に上意下達でしたから、私自身、上司が言ったことを何も考えずに、早くこなそうとエネルギーを注いできたわけです。それでうまくいっていた時代を過ごし、それが当たり前だと思っていた一社員としては、理念の対話は不思議な体験でした。

先述したような「何のために働いているのか?」という問いに対しては、誰も答えを知らないし、正解もないけれど、だからこそ、答えを追求する……最初は戸惑いました。でも、慣れてくるとすごく楽しくなるんですよ。部署や役職、キャリアも関係ないフラットな場での対話を経験し、もっと自分を深めなきゃいけないと、気づくこともできました。個人的には、このタイミングで人生が変わったと感じていますし、全社的に見ても、対話の文化形成が今日のベースになっていると思います。

手挙げのシステムは人事主導ではなく、全社で運営するもの

――その文化をどう浸透させていったのでしょう。

企業理念に関する対話は、手挙げで参加する取り組みとして10年以上続けてきて、ほぼ全社員が一度は参加しています。徐々にほかの機会へと広げていったのですが、中期経営推進会議への出席をすべて手挙げ制に切り替えたあたりから、若手の参加が多くなった印象です。今でもそうですが、決して強制はせず、「手を挙げたいものに挙げる」というフラットなスタイルを貫いてきたのが、浸透した一番のポイントだと思っています。上司や同僚は背中を押すことはあっても、強制はしないし、「手を挙げないとまずい」というムードもありません。

長くやっているので、自分が手挙げをしたことで成長できたという実感を持つ人が増えてきて、その人たちが「いいよ」と、背中を押すというのはあります。ポジティブなクチコミというか、自主性のある支援ですね。また、私たち事務局とは関係のないところで、自分たちが参加した勉強会などの動画の公開や説明会の開催など、勝手に公募を告知してくれるということもありました(笑)。やはり、手挙げやフラットな対話が自主性を促すすべての原点になっていて、時間はかかりましたが、文化が浸透してきたのだと思います。

――運営する側の支援として留意している点は?

コミュニティへの参加を募る際は、その性質によって、業務時間を充てるか否かの事前案内をするようにしています。そして、業務時間を使う場合には、参加者の上司にも「抜けますよ」という意味合いも含めて、通達をしています。ただそれも、おおもとのところでは、あくまでも本人の意思が尊重されるようになっています。

あと、私たちが提案し、担当する学びの場においては、一人でも多くの社員に「楽しかった」「手を挙げてよかった」と思ってもらえるように力を尽くしています。“担当”と言ったのは、ほかにもたくさんの機会があるからです。例えば、新規プロジェクトであるとか、共創チームで議論するなどといった場は、あらゆる部署から発案されるので、その場合は当該部署が主体となって全社に手挙げを募ります。つまり、人事主導ではなく、どの部署も運営母体になり得るわけです。手挙げのシステムはみんなでやっているもの。人事が支援するというより、全社で支援し合う。だからこそ、文化として根付いたのだと思います。

次のステップは「失敗を許容する文化」形成

――そういったコミュニティの成功、失敗はどのように捉えていますか? 評価基準はあるのでしょうか。

丸井グループ全体としては、人的資本投資をした間に出てきた新規事業が生んだ利益をリターンとして捉え、投資効果を測っています。現状でいえば、アニメ事業や家賃保証、共創投資などの新規事業によるリターンは、資本コストを上回る投資効果が見込まれています。

ただ、これは全体的に見る一つの評価基準であり、根本的にはコミュニティに参加した人たちの感想やモチベーションを“基準”にしています。個別の学びや気づきを会社としてどう見るか、それって難しいじゃないですか。短期的な習得スキルや実績だけを評価対象にすると、本質的な評価を誤ってしまう可能性もあると思うのです。手挙げの文化は、強制せず、評価もしないところで醸成されてきたので、やっぱり参加した人の満足度、自律性を重視すべきだと考えています。

コミュニティや活動については、もちろん、続けるものがあれば、やめるものもあります。失敗という点でいえば、例えば新規事業を撤退した後には、共有会を開くようにしているんですね。経緯も失敗もあえて共有して、すべてを学びだと広く捉えているのは、私たちの特徴かもしれません。

――次のステージに向けては、どのような方針を立てていますか?

先の共有会にも通じるのですが、企業文化2.0 としては、「失敗を許容し、挑戦を奨励する文化」という言い方をしています。組織文化として自主性が確立されてきたところで、失敗を恐れない、よりチャレンジしやすい環境を整えていくことが次のステップ。これに関しては、チャレンジに向けた「打席数」などの行動KPI を設けて、将来的にはその数を5000回にする目標を掲げています。挑戦には失敗がつきものですから、打席数を増やすには、失敗を許容する文化がとても大切な要素になってきます。

これまでのように、時間はかかるかもしれません。でも、短期的なリターンを求めると逆効果となるリスクがありますし、文化形成も望めないと思うのです。文化が浸透して、結果、イノベーションが生まれる――それが、本来の順であることは確かです。

聞き手:辰巳哲子

執筆:内田丘子

撮影:刑部友康

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ