Works Symposium 実施レポートVol.1 研究報告「対話型の学びが生まれる場づくり」

リクルートワークス研究所では、個人調査の分析や職場での実験、企業へのインタビュー、専門家との議論を基に、チームや組織での相互作用を促す場が個人の学び行動に欠かせないことを明らかにしてきました。その公開の機会として、フォーラム「『対話型の学びが生まれる場づくり』に人事ができること。」を2024年3月28日に実施し、これまでの研究報告を基に人事だからこそできる対話型の学びの場づくりについて考察を深めました。本記事では、そのレポートをお届けします。

辰巳哲子/リクルートワークス研究所 主任研究員

辰巳哲子/リクルートワークス研究所 主任研究員

リクルート入社後、組織人事のコンサルティング(人事制度設計、組織活性化)に従事した後、キャリアカウンセラー養成に携わる。研究領域は大人の学び、キャリア形成、働く意味など。

プロジェクトの経緯

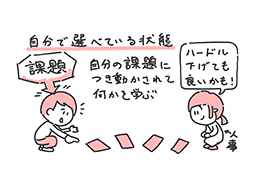

私が「対話型社会の学び方」というプロジェクトを立ち上げたのは2018年で、6年前になります。「学び」が質的に変化していることに着目したのが、最初のきっかけでした。“学ばされている”個人が、どうすれば学びを自分の問題として捉えることができるか、学びの主導権を取り戻すことができるか。その問いを職場環境において考察し、学びの場を構想していこうと始めたわけです。

ワークス研究所でこの問題を最初に取り上げた報告書のタイトルは「『創造する』大人の学びモデル」で、これは学習テクノロジーの知見を持つ、アメリカのInstitute for the Futureという研究機関との共同研究でした。その過程でわかったのは、学習テクノロジーが従来からの「学び」の内容をどんどん変えてきているということ。特に、若い人を中心に見ると、学び行動の変化が顕著でした。加えて、個々人が「学び」と認識する内容が、かなり多様になってきているという事実。他者に説明することを「学び」と捉えているケース、創発の場を学びと捉えているケースなど、インプットだけでないアウトプットを起点とする「学び」が見えてきました。その新たな学びの兆しを提言したのが、先の「『創造する』大人の学びモデル」です。

次いで個人の学びを促進する職場環境に着目し、「学びに向かいやすい職場・向かいにくい職場」があるのではないかという問いを立てて研究したのが、報告書としても出している『なぜ人は自主的に学ばないのか 学びに向かわせない組織の考察』です。これが、今日のテーマ「対話型の学びが生まれる場づくり」につながっています。

質的転換が求められる企業内教育

研究プロジェクトとしては第1期と第2期に分かれていまして、1期では対話型学びの理論生成と職場実験に取り組んできました。2期のほうは、1期で得た研究成果を基に、「それをどうすれば職場で生かしていくことができるか」ということで、コミュニティの理論生成と、実際に人材開発に携わっている企業の方々と研究会を設け、現在に至っております。

なぜ今、対話型の学びが生まれる場づくりが必要なのか? その一つの解と進め方については直近の報告書『対話型の学びが生まれる場づくり』にまとめています。この報告書の冒頭には、「どうすれば人は学ぶのか」「多様な個人の持ち味を引き出すには」「職場の一体感を醸成するにはどうすればよいか」などといった問いが書いてあるのですが、これらは実際に、私が学びについて相談を受けるなかで出てきたリアルな言葉です。なかなか解が見いだせず、皆さん、頭を悩ませていらっしゃるんですよね。

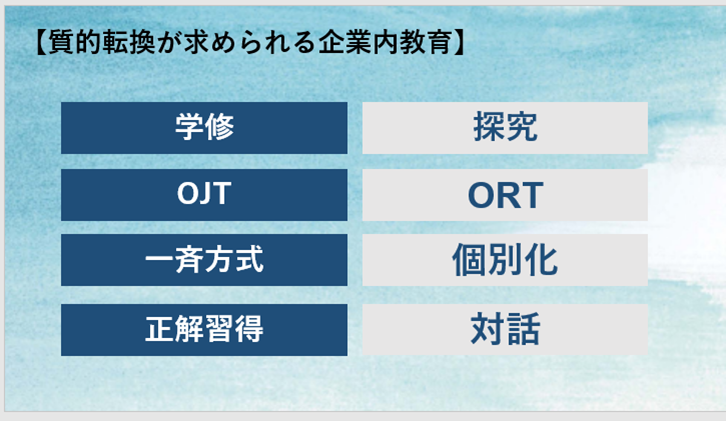

大前提として提言しているのは、「質的転換」という観点で「学び」を捉えていく必要性です。企業内教育というのは、これまで長らくOJTと階層別研修を中心に行われてきたわけですが、このスタイルのままでは新たな知識の構造を創っていくことや「企業のなかの育成方法」を変えていくのは難しいですし、自律的に学ぶ個人を増やしていくこともできないだろうと考えるからです。

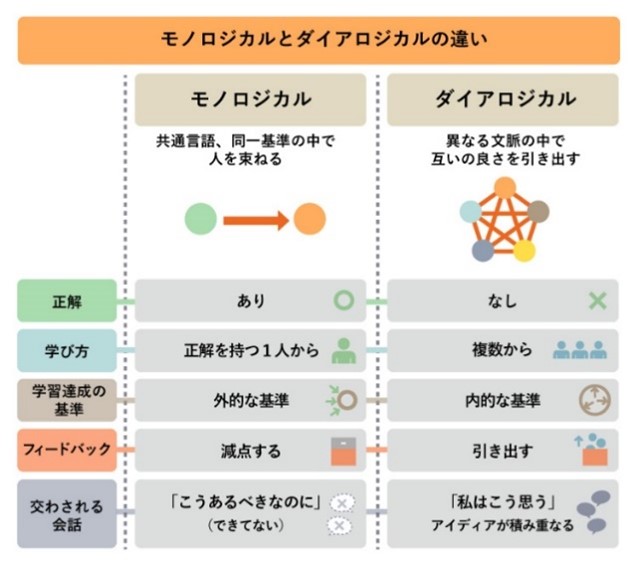

質的転換とはどういうことか――まず一つには、「学修から探究」というキーワードを挙げています。問いを生成するところから始め、仲間と一緒に新しい考え方を発見していくという探究への転換です。そして、上司や先輩を教師とするOJTからORTへの転換。ORT はOn the Research Trainingのことで、解がわからないからこそ多様な他者とリサーチし、そのフィードバックから学んでいく方法です。あるいは、一斉に何かを学ぶことのほかに、個別化された学びもある。複雑な社会で、一人ひとりの経験は変わってきていますから、多様な個人にとって必要な学びは、どんどん個別化が進んでいるわけです。そして最後に挙げているのが、「正解習得型から対話型」への転換です。 これは、対話型学びの理論生成においてつくってきたものです。正解があるときと、ないときとでは、そもそも学び方が違います。正解を持つ一人から学ぶのと、問いを基にしながら複数で学び合う対話型との違いを示しています。ちょっと余談になりますが、私の職場の後輩がこの図を会議に使ってくれているんです。会議を始める前にメンバーに見せて、「今日はダイアロジカルでいくよ」とか、「今日は一方通行でいくよ」とか。進め方の整理をしてからミーティングを始めると聞いて、面白いなと。そういう使い方もぜひ試してみていただければと思います。

これは、対話型学びの理論生成においてつくってきたものです。正解があるときと、ないときとでは、そもそも学び方が違います。正解を持つ一人から学ぶのと、問いを基にしながら複数で学び合う対話型との違いを示しています。ちょっと余談になりますが、私の職場の後輩がこの図を会議に使ってくれているんです。会議を始める前にメンバーに見せて、「今日はダイアロジカルでいくよ」とか、「今日は一方通行でいくよ」とか。進め方の整理をしてからミーティングを始めると聞いて、面白いなと。そういう使い方もぜひ試してみていただければと思います。

並行して進めていたのが、学びを阻害する職場と促進する職場の研究です。促進する職場をどうつくるか――そのために、まず、どんな組織が阻害しているのかを考えていきました。こちらも、先ほどご紹介したように報告書を出していますが、要約すると、学びを阻害する職場というのは、新たなチャレンジを求めませんし、適したフィードバックもありません。定年まで働くことが前提になっているから、学ぶことの必要性を感じられないわけです。勢い、個人のキャリア自律を望まない人、やる気のない人が多くなっています。

他方、分析結果から学びを促進する職場を見ると、職場の同僚、あるいは職場以外のまったく価値観の違う人と刺激を与え合っているケースが多く、人とのかかわりが大きく影響していることがデータからも明らかになっています。ならば、人とのかかわりをどのように形成していくのがいいのか。それが、これまで重ねてきた「対話型の学びが生まれる場づくり」研究会につながってきた経緯です。

対話型の学びとコミュニティについて

研究会は、本日も登壇いただいている各社(丸井グループ、旭化成、ソニーグループ、日本IBM)の人事パーソンと、実践コミュニティの専門家である松本雄一先生とともに行ってきました。その内容は、リクルートワークス研究所のWeb記事のほうでも公開しています。

研究会のテーマとしては、「対話型の学びとは」「従業員が学びの主導権を取り戻すとはどのような状態か」という、そもそものところから議論を始めています。そして、学びとは考え方を変える自己変容がゴールではあるけれど、それに閉じない日常の成長を促進するものと定義し、学びの内容や方法は、個人の成長段階、キャリア段階によって変化すると置いて議論を進めてきました。

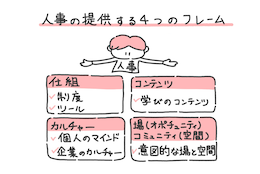

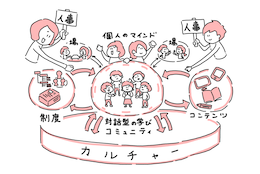

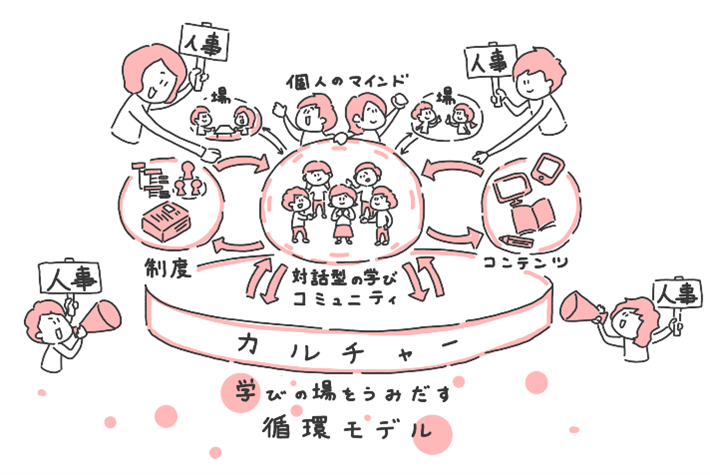

当然のことながら、対話型の学びというのは一人ではなく、チームや組織での相互作用に基づくもので、今日は、この対話型の学びとコミュニティについて考察を深めていきたいと考えています。 上のイラストのように、中心に存在するのは学びのコミュニティで、左側に制度、右側にコンテンツがあります。研究会で出てきたのは、人事の役割はこれらを循環させるための仕掛けをつくることではないかという議論です。それがカルチャーにも影響して、また、そのカルチャーが制度やコンテンツを変えることにもつながっていく。まさに循環モデルです。この話につきましては、この後のパネルディスカッションでくわしくお伝えしていきます。

上のイラストのように、中心に存在するのは学びのコミュニティで、左側に制度、右側にコンテンツがあります。研究会で出てきたのは、人事の役割はこれらを循環させるための仕掛けをつくることではないかという議論です。それがカルチャーにも影響して、また、そのカルチャーが制度やコンテンツを変えることにもつながっていく。まさに循環モデルです。この話につきましては、この後のパネルディスカッションでくわしくお伝えしていきます。

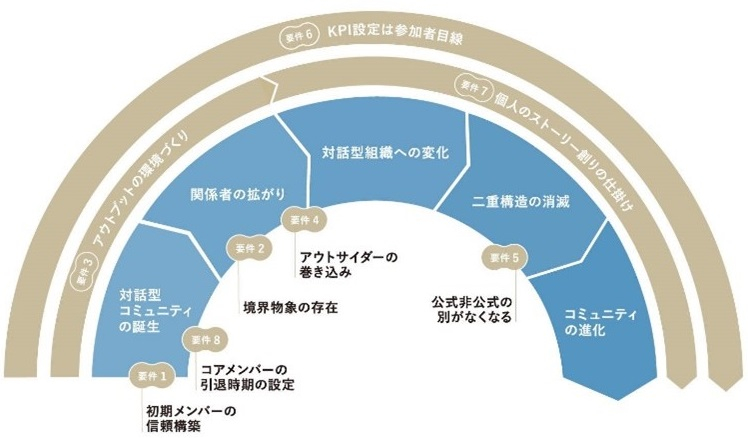

そして、最後にご紹介するのが、対話型学びのコミュニティに必要な8つの要件です。

事前に取らせていただいた参加者の皆さんのアンケートのなかには、「そもそもコミュニティは仕事なのか、仕事ではないのか」「中長期的に効果があるのはわかるが、どうやって社内で通していくか、継続していくか」といった言葉がありました。また、人事がコミュニティをつくってしまうと、結果、強制になるのではないか……。この8つの要件は、これまでの企業へのインタビューを通じて、そういった課題、事象への対処の方法を整理したものです。

例えば「初期メンバーとの信頼構築」は、ソニーさんにインタビューさせていただいたときに聞いた、「信頼できない相手といい仕事なんかできないでしょう」という言葉が基になっています。コミュニティのように、「それにはどんな効果があるのか」とか「結果が出るまでにどれだけ待てるのか」といった、すぐに答えが出ないものを進めていくうえでは、メンバーとの信頼関係が本当に大事になってくると思います。

もう一つ、「境界物象の存在」というのは、コミュニティのつながりを生み出す事物や用語、概念です。IBMさんでいえば、経営トップが年間最低40時間は学びましょうと提唱した「THINK40」という言葉があり、今では文化として定着しているそうです。そういう、組織内の仲間が皆知っている言葉だったり、書籍だったり、象徴になるものの存在ですね。

このあたりのコミュニティに関するお話については、この後の松本先生からくわしい解説があると思いますので、バトンをお渡ししたいと思います。ここまでありがとうございました。

執筆:内田丘子(TANK)

グラフィックレコーディング:原純哉(Sketch Communication)

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ