イノベーション創出に重点を当てた支援【スモールビジネス-Part2】

中小企業のイノベーションを支援するSBIRとSTTR

数々のアントレプレナー支援策の中で、特にイノベーションの支援に焦点を当てているのがSBIR(Small Business Innovation Research)である。これは、従業員500人以下の中小企業の研究開発に資金を提供するために、1982年に始まったプログラムで、米国中小企業庁(Small Business Administration, SBA)統括の下、11の連邦機関が参加している(※1)。

SBIRには、①技術革新の促進、②連邦政府の研究開発ニーズへの対応、③社会的・経済的に不利な立場にある中小企業や女性が所有する中小企業の技術革新への参加促進、④連邦政府の研究開発資金から生まれたイノベーションの民間部門による商業化の促進と、それによる競争、生産性、経済成長の拡大、という4つの目標がある(※2)。

一方、STTR(Small Business Technology Transfer)は、各省庁が研究予算を使って中小企業と大学などの研究機関を結び付け、政府出資による研究成果を民間に技術移転させることでイノベーションを創出することを目的として1992年に誕生したプログラムで、5つの連邦機関が参加している。

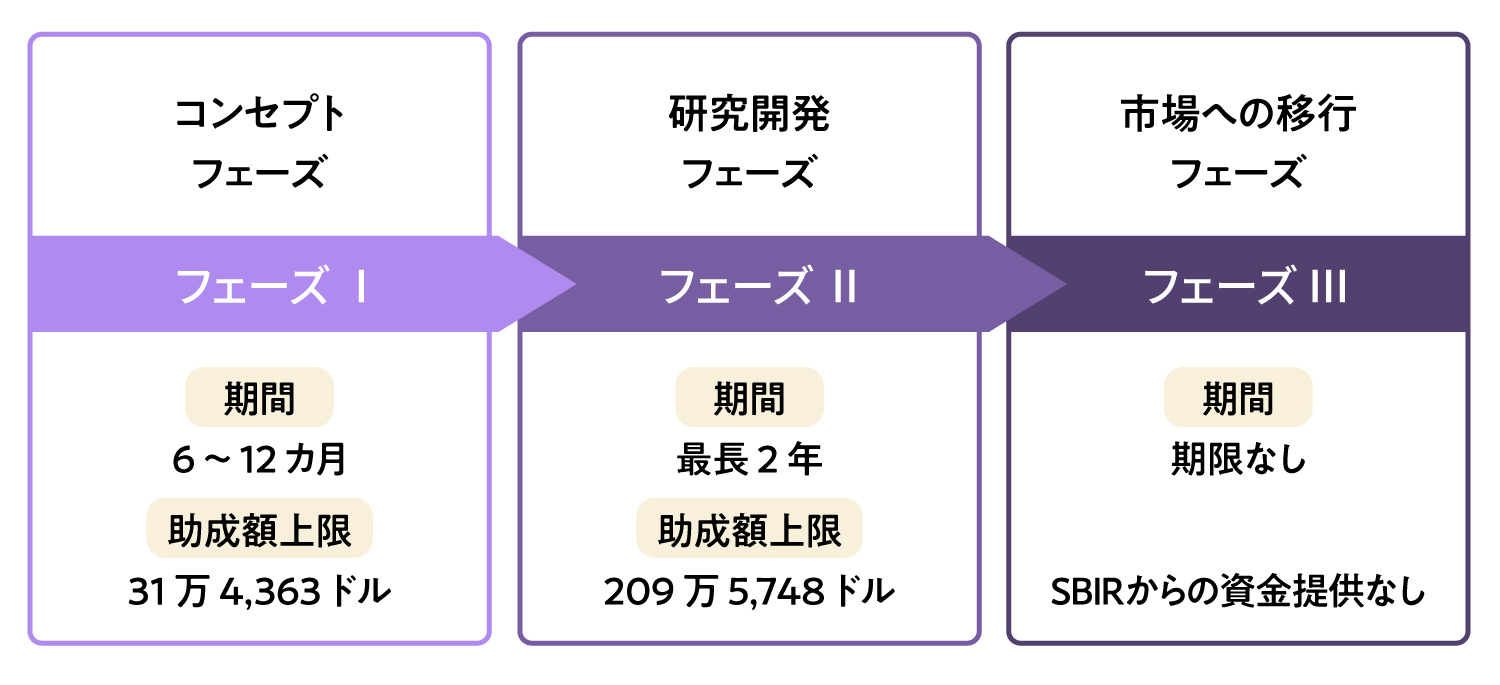

3つのフェーズを通じた支援

SBIRとSTTRにはそれぞれ3つのフェーズがある。中小企業からの提案書を受けた後、各連邦政府内の担当部局は、資格、イノベーションの程度、技術的メリット、および将来の市場の可能性に基づいて厳格な審査を行い、この審査をパスした企業について助成内容を決定する。

フェーズIはコンセプトフェーズと呼ばれ、期間は6〜12カ月で、アイデアやテクノロジーの技術的なメリット、実現可能性の探求をサポートする。フェーズIの助成額は1回当たり通常10万ドルから25万9613ドルで、上限は31万4363ドルである(2024年10月時点)。

フェーズIIでは最長2年にわたって研究開発作業を行う。フェーズIIの助成額は1回あたり通常60万ドルから173万751ドルで、上限は209万5748ドルである(2024年10月時点)。

フェーズIIIは、フェーズIIのイノベーションが研究機関から市場へ移行する期間である。この間、SBIRからの資金提供はないため、参加企業は民間部門で資金調達するか、あるいは他の連邦機関から資金を確保する必要がある。

SBIRとSTTRは似ているが、STTRでは中小企業が非営利の研究機関とチームを組む必要がある点、STTRがRIとも呼ばれる研究機関から中小企業へ、そしてフェーズを通じて市場へ、技術を移転することに焦点を当てている点で違いがある。

【図表1】SBIR・STTRのフェーズ(2024年10月時点)

出所:U.S. Census Bureau, “Annual Business Survey” (2020), U.S. Small Business Administration, “Women Ownership Statistics” (2023) https://advocacy.sba.gov/wp-content/uploads/2023/03/Women-Ownership-Statistics-Infographic-508c.pdf (last visited January 15, 2025)に基づき筆者作成。

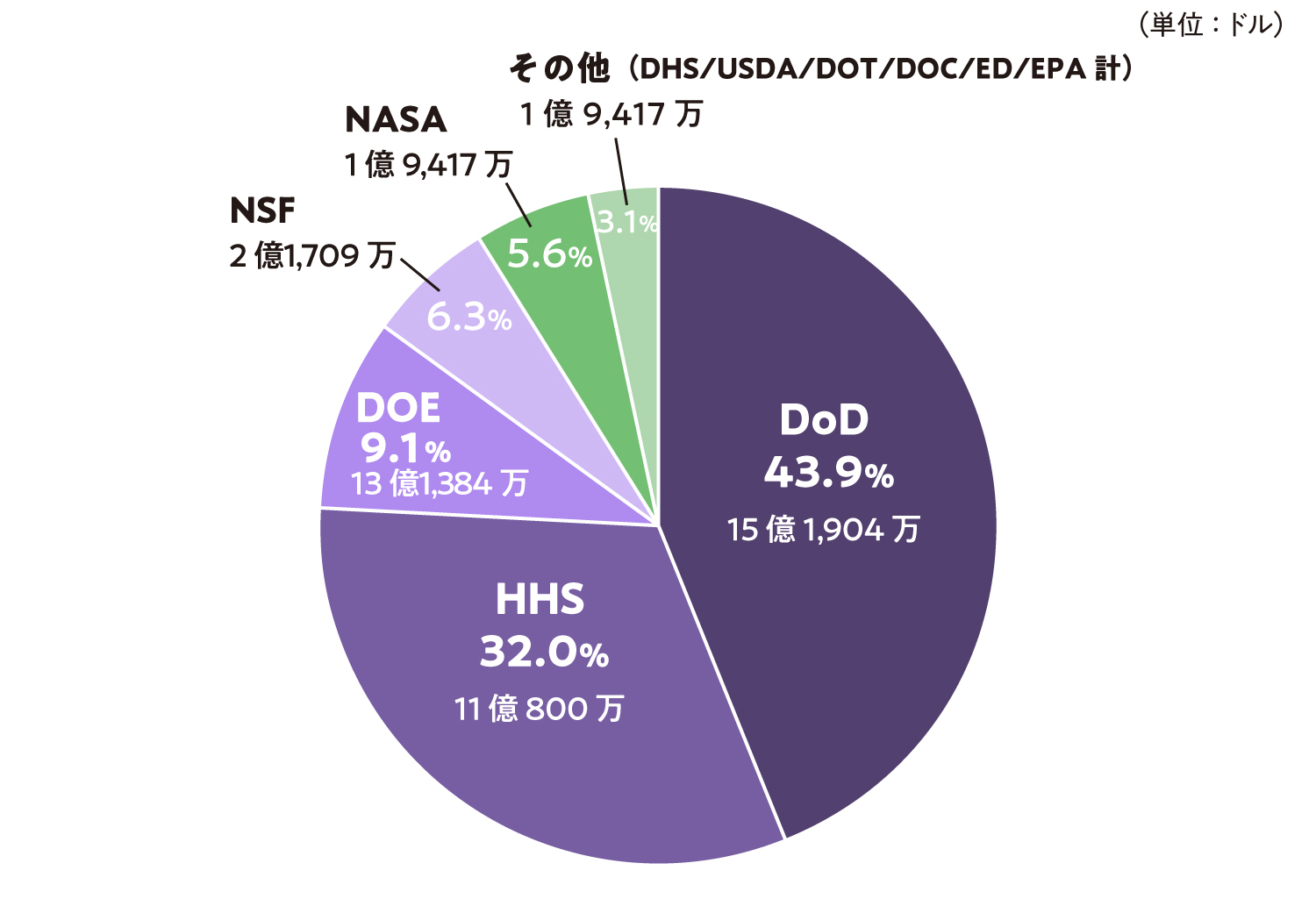

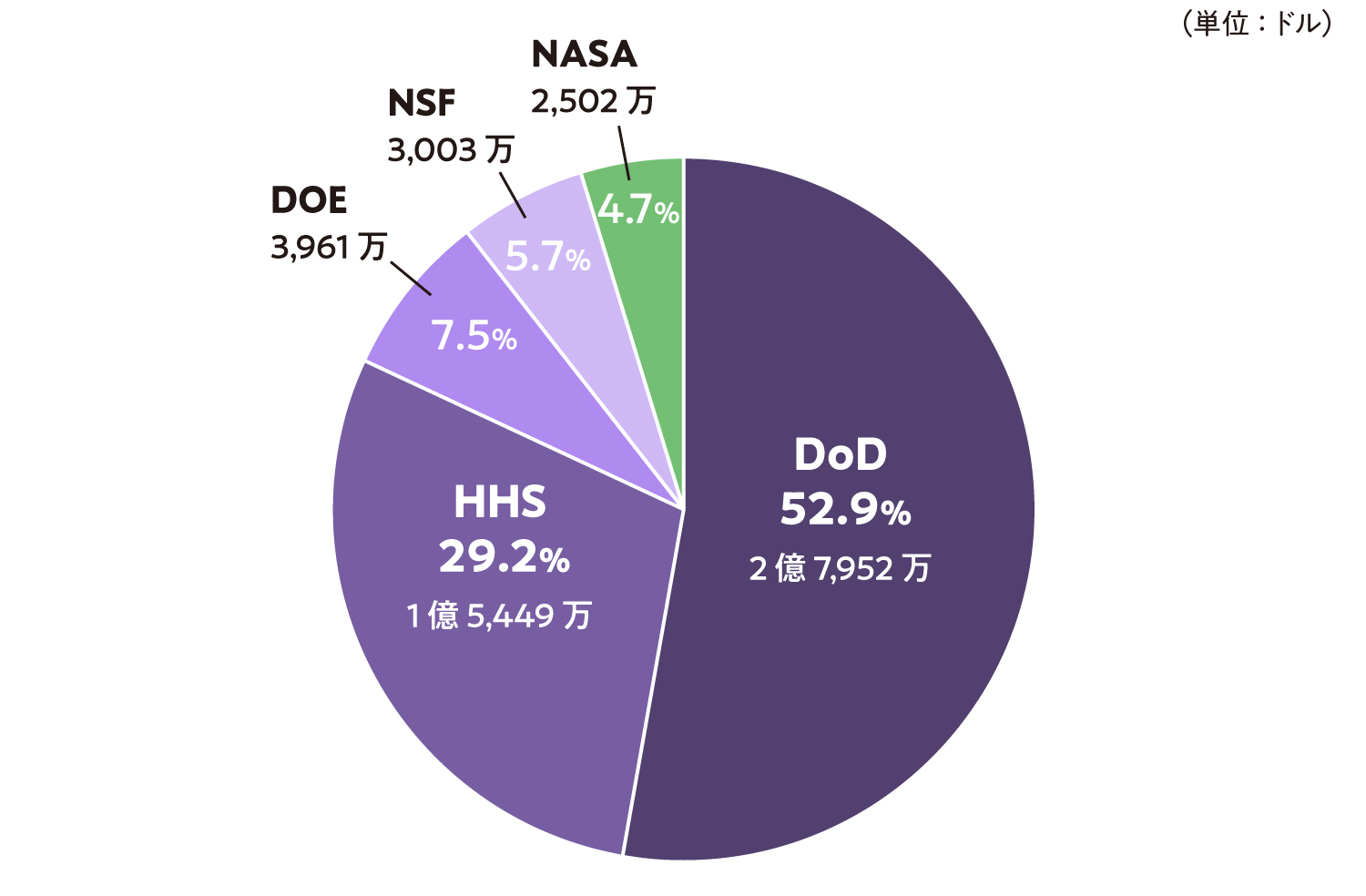

SBIRとSTTRの規模

2021会計年度のアニュアルレポートによると、SBIRに参加する連邦機関による助成総額は約34億ドルで、連邦機関ごとの内訳を見ると国防省(Department of Defense, DoD)と保健福祉省(Department of Health and Human Services, HHS)による助成が大半を占めている(図表2)。一方、STTRの助成総額は約5.3億ドルで、こちらもDoDとHHSによる助成が圧倒的に大きい(図表3)。

【図表2】SBIR各連邦機関の助成額

出所:U.S. Small Business Administration, “FY2021 SBIR/STTR Annual Report” https://www.sbir.gov/sites/default/files/2024-08/SBA_SBIR_STTR_FY21_Annual_Report.pdf

(last visited January 15, 2025)に基づき筆者作成。

【図表3】STTR各連邦機関の助成額

出所:U.S. Small Business Administration, “FY2021 SBIR/STTR Annual Report” https://www.sbir.gov/sites/default/files/2024-08/SBA_SBIR_STTR_FY21_Annual_Report.pdf

(last visited January 15, 2025)に基づき筆者作成。

SBIRとSTTRのメリットとデメリット

SBIRとSTTRのメリットの1つは、希薄化しない安定した資金調達を得て、新技術の市場可能性を検証する機会が提供されること、もう1つは、助成金を確保することで信頼性を高め、パートナーシップが選びやすくなることである。また、プログラムディレクターから実用的な助言が受けられること、プロジェクトが成功すれば、開発を続行し、大きな政府契約を締結するチャンスが見込めることなども大きな利点である(※3)。

一方、デメリットとしては、申請要件が厳しく、申請提出のプロセスに時間がかかるうえに、提出書が採用される助成決定率が総じて低い点が挙げられる。連邦機関によって助成決定率は異なるが、SBIR全体ではフェーズI申請者の助成決定率は19%である(2019年の実績)(※4)。また、政府が求めるリサーチトピックが市場ニーズに合致していない場合があり、市場での成功が見込めないこともある(※5)。

SBIR/STTRの成功例:BioSensicsのケース(※6)

SBAでは、Tibbetts Awardsを設けて、毎年、SBIRとSTTRにおいて優れた功績を残したと判断された中小企業、プロジェクト、組織、個人を表彰している。

2007年創業のBioSensicsは、米国の高齢者の負傷および負傷による死亡の最大の原因である転倒の防止を目指して、画期的なテクノロジーを用いて医療用装置を開発した会社で、2021年にTibbetts Awardsを受賞した。2009年に国立老化研究所(National Institute on Aging)から最初のSTTRの助成を受けてから、SBIRとSTTRの助成資金を活用して、老化、神経障害、医用画像に関する研究開発プログラムを進めてきた。同社が開発した高度な医療アラートソリューションは、自動転倒検出、継続的な転倒リスクと身体活動のモニタリングなどにより、大きな効果を発揮している。この技術は、多くの特許を受けて、他社が販売する医療アラートデバイスにライセンス供与され、現在は、数千台のデバイスが、Walmart、Target、Rite Aidといった店舗を通じて販売されている。2018年には、SBIR/STTRプログラムの支援を受けて「臨床試験事業」を開始し、大手製薬会社、研究機関、病院とのパートナーシップを通じて、臨床試験におけるウェアラブルセンサーとデジタル技術の使用を大きく前進させている。

【図表4】BioSensicsが受けたSBIR/STTR助成金

| フェーズ | 受給回数(回) | 金額(ドル) | |

| フェーズI | 27 | 合計 | 807万6,788 |

| フェーズII | 21 | 合計 | 4,037万9,591 |

| 総額 | 4,845万6,379 | ||

(※1)1999年に米国のSBIR制度を参考にして、日本の中小企業庁がスタートした日本版SBIR制度は、2021年4月から科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に根拠規定を移管し、内閣府を司令塔として、それまでの中小企業支援ではなく、イノベーション創出に重点を置くようになった。

(※2)SBIR website, “What is the Purpose of the SBIR and STTR Programs? (2020) https://www.sbir.gov/sites/all/themes/sbir/dawnbreaker/img/documents/Course1-Tutorial1_v2.pdf (last visited January 15, 2025)

(※3)たとえば、University Lab Partners, “Know Before You Apply: SBIR/STTR Program” (https://www.universitylabpartners.org/blog/know-before-you-apply-sbir-/-sttr-program)、Principal Investigators Association, “What Are Pros, Cons of Seeking SBIR Grant vs. the RO1?” (https://principalinvestigators.org/no-29-grant-clinic-what-are-pros-cons-of-seeking-sbir-grant-vs-the-ro1/)などを参考。

(※4) Congressional Research Service, “Small Business Research Programs: SBIR and STTR”(2022) https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R43695

(※5)前掲注3

(※6)U.S. Small Business Administration, “Success Story” (2022)https://www.sbir.gov/success/sbir-sttr-tibbetts-award-winner-biosensics-llc (last visited January 15, 2025)

ケイコ オカ

2001年大阪大学大学院法学研究科博士課程修了。専門は労働法。同年4月よりリクルートワークス研究所の客員研究員として入所。労働者派遣法の国際比較や欧米諸国の労働市場政策を研究する。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ