パンデミック下の雇用者収入 照山博司

玄田・萩原(2022)で示されたJPSEDに基づく分析や、他の統計調査を利用した分析の結果は、新型コロナパンデミックの雇用者収入への影響は、2020年の政府対応が強化された特定時期、行動制限が効果的であるとされた一部業種、さらには非正規という雇用形態に集中したことを示している(※1)。以下では、JPSEDによって、パンデミックの雇用者収入への負のショックが集中した様子を数値的にみてみよう。

雇用形態とパンデミック下の収入変化

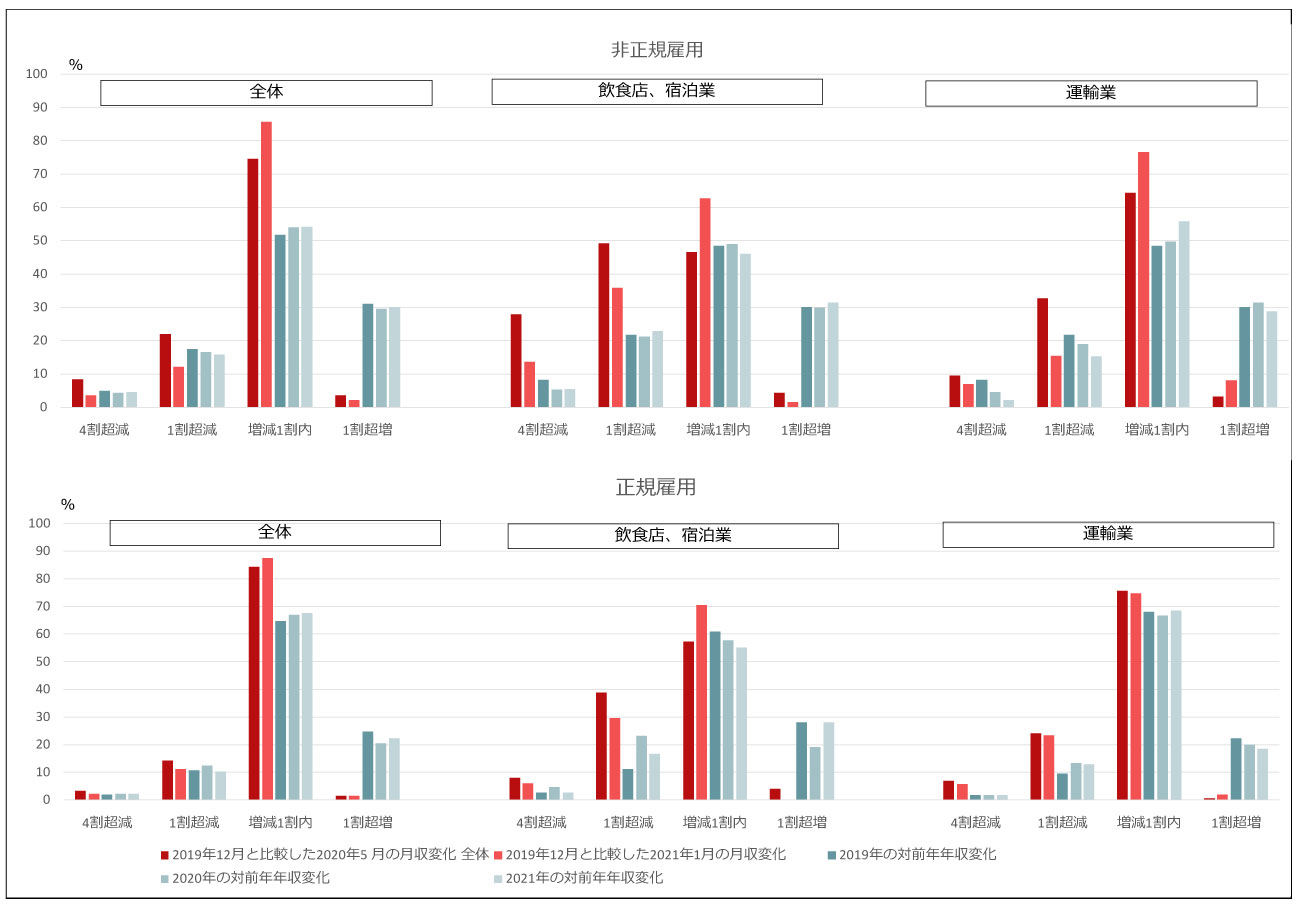

パンデミックの就労に対する影響を重点的に調査するため、2020年6・7月と2021年3月にJPSEDの臨時追跡調査が実施された。そこでは、第1回緊急事態宣言時に対応する2020年5月と、第2回緊急事態宣言時に対応する2021年1月の月収について、パンデミック直前の2019年12月と比べ、何%程度増減があったかを質問している。この回答を、雇用形態別に集計し、さらに「飲食店、宿泊業」と「運輸業」を取り出して、分布をグラフ化したものが図1である(※2)。ここで取り上げた2つの業種は、各緊急事態宣言期に月収が1割超減少した人の業種内割合が、全体でみた月収1割超減の人の割合よりも10%以上高い場合があった業種である。

図1 雇用形態・業種別雇用者収入の変化の分布 ※クリックで拡大します

図1左の上下段からまず、経済へのダメージが最も大きかった第1回緊急事態宣言時であっても、経済全体の正規雇用者の85%、非正規雇用者でも75%は、月収変化が1割以内に収まっていたことがわかる。1割超月収が減少した人は、正規雇用者で14%、非正規雇用者で22%であった。第2回緊急事態宣言時には、この減収傾向は緩やかになり、1割超減少者割合が低下、1割以内変化の割合が上昇する。いずれの期間も1割超月収が増加した人はほとんどいなかった。

これらの月収変化を、2020年を通じた年収変化と比較してみよう。JPSEDの本調査では、前年の年収(ここでは、副業を含む仕事からの年収とした)を尋ねているため、この回答を用いて、年収の対前年変化率別に集計を行った。同じく図1左の上下段で、2020年の年収変化を、2つの緊急事態宣言時の月収変化と比較しよう。最も大きく違うのは、2020年全体でみた場合には、年収増が1割超の人が非正規雇用者に30%、正規雇用者に20%いることであり、その一方、1割超減少した人の割合は、緊急事態宣言時と大きくは変わっていない(2020年5月でやや高い程度)。さらに、このような2020年の年収変化の分布は、パンデミック前の2019年、経済が徐々に回復に向かった2021年と比べても、大きく異なっていない。

つまり、2020年の雇用者収入減を経済全体でみると、感染抑止政策が強化された期間に限定的に、収入変化の分布の右側(収入上昇サイド)が圧縮されるかたちで生じていた。年間を通してみると、収入変化の分布は2019年から2021年まで大きな変化はなかったといえる。これらの傾向は、正規雇用、非正規雇用で共通であり、両者の収入変化の分布の元来の差異を変えるようなものではなかった。

「飲食店、宿泊業」と「運輸業」に集中した減収ショック

図1中央と右の上下段では、先と同様に、月収、年収変化の分布を、飲食店、宿泊業(以下、飲食宿泊業)と運輸業の雇用者についてみている。これらの業種では、全体とは異なった事態が起こっていた。まず、第1回緊急事態宣言時の月収の下落が大きく、飲食宿泊業では、非正規雇用者の50%が1割超の月収減、うち30%弱が4割超の減少を経験した。正規雇用者では1割超の月収減は40%、4割超は8%と、非正規に比べて程度は小さいが、全体からみればかなり大幅な減収傾向だった。運輸業でも同様の傾向だったが、飲食宿泊業よりは減収者割合は小さかった。

第2回緊急事態宣言時には、2つの業種とも収入減少幅が小さくなり、収入変化の分布は増減1割内により集中した。その中では、飲食宿泊業の非正規雇用者の収入減が、依然として最も大きく、この傾向は第1回宣言時と変わりない。

パンデミックの影響の大きかったこれら2業種についても、年単位でみると、2020年の年収変化の分布は2019年や2021年と大きく変わらないか、少なくとも2020年が特に年収減に偏った分布になったところはない。より詳しくみれば、飲食宿泊業で正規雇用者の年収変化分布が2020年のみ、やや左に寄っていた(1割超の年収減の割合がやや高く、1割超の年収増の割合がやや低くなった)。

影響が大きかった業種でみると、大幅な収入減が発生したのは第1回緊急事態宣言時で、特に飲食宿泊業の非正規雇用者で顕著であった。しかし、第2回宣言時には既に収束傾向がみられ、通年では、その影響はそれほど大きくなかったといえる。少なくとも、年収変化の分布は、2021年には2019年とほぼ変わらないものになっている。ただし、いったん大きく減少した収入「水準」は、その「変化率」が元に戻っても(それがさらに高くなるか、継続するかしないと)回復しないことに注意したい。

以上にみたように、2020年のパンデミックがもたらした雇用者の収入変化は、年間でマクロ的にみると平常時と大きく変わりなかったが、実際には、特定の業種や雇用形態に短期に集中して大きな減収が発生していた。この点で、雇用調整助成金の特例措置を通じて、時期やターゲットを絞った迅速で重点的な経済対策を行ったことは、政策効果が高かったと考えられる(※3)。

(※1)たとえば、照山・木村(2022)による研究展望を参照。

(※2)業種は、JPSEDによる17区分に基づいて集計した。また、グラフの対象としたのは、25歳から59歳まで、かつ一年を通じて継続して従業状態にあった人を対象とした。詳しい定義は、玄田・萩原(2022)第2章を参照。なお、集計に際しては、各調査および比較年用に設定された脱落ウェイトを用いた。(※3) なお、本コラムでは、継続して従業していた雇用者を対象としたため、失業や非労働力化した人々の収入減や、休業による収入減については対象外となっていることに注意したい。

参考文献

玄田有史・萩原牧子[編](2022)『仕事から見た「2020年」−結局、働き方は変わらなかったのか?』慶應義塾大学出版会

照山博司・木村匡子 (2022) 「新型コロナパンデミックと日本の家計行動―就業・消費・家庭―」『経済分析』第204号、pp.7-42

照山博司(京都大学経済研究所教授)

・本コラムの内容や意見は、全て執筆者の個人的見解であり、

所属する組織およびリクルートワークス研究所の見解を示すものではありません。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ