早期離職の実態

大卒者の早期離職状況については、厚生労働省が取りまとめた結果を毎年公表している。最新版のリリース(厚生労働省, 2024)によると、2021 年 3 月に卒業した新規学卒就職者の 3 年以内離職率は 34.9% であった。2010 年 3 月卒以降は概ね 30% 強で推移しており(※1)、少なくない若者が早期離職していることがわかる。

実際の離職率のトレンドに大きな変動はないが、潜在的な転職者層は増加傾向にあることもわかっている。例えば NHK(2023)は、入社年の 4 月に転職サービス doda に登録した新社会人の数が2011 年比で約 30 倍になったと報告している。なお、リクルートワークス研究所(2023)の報告書「なぜ転職したいのに転職しないのか—転職の “都市伝説” を検証する—」によると、転職希望者のうち転職活動者は約 15% であり、同じく転職希望者の約 87% は 1 年後に転職していない。この状況を考慮すると、転職サービス登録者における転職活動者の割合は、実際には高くない可能性もあるが、転職希望者の数が増加すれば、大卒者の早期離職数も増加する可能性がもちろんある。

離職や転職は完全に個人の自由な選択である。その前提はありつつもやはり、早期離職は個人と企業のミスマッチの表れでもあるだろう。若者本人が納得し、離職後も納得のいくキャリアを選択できるのであれば問題ないが、情報不足や不確かな見通しのもとでの早期離職により、その後のキャリア形成がうまくいかないのであれば、それは望ましくない。こうした問題意識を踏まえ、本稿では、若者の早期離職後の状況に焦点を当てていく。

早期離職の結果についての知見を

個人に届ける必要がある

この領域には、若者が離職する要因に関する先行研究が豊富にある。これまでは主に景気の要因が指摘されており、例えば近藤(2008)は、女性において、新卒時の失業率が 1% 上昇すると 1~12 年後の就業率が 17% 低下すると報告した。また小林(2016)は、卒業時の景気に加え、大企業における早期離職の増加を受け、企業内における処遇や労務管理が変化している可能性に言及した。これに関連し、古屋(2024)も同じく大手企業における若手の離職率が上昇している傾向をとらえ、「きつくて辞める」と「ゆるくて辞める」という離職理由の二面性を指摘した。

一方、早期離職の結果についての研究は、筆者が調べた限り、要因に関する研究に比べて少ない。一部を紹介すると、労働政策研究・研修機構(2016)では、初職正社員の男性では 68.6% が、女性では 39.8% が現職でも正社員であるという結果が示されている(男女とも初職継続期間は 1 年未満、学歴は大学・大学院卒)。また前田ほか(2010)では、新卒時に常勤職に就くこと、新卒時が非正規職でも 3 年以内に常勤職に就くことが、その後の常勤職への就業確率を高めると報告されている。古屋(2021)では 3 年未満で離職した人のその後の仕事の満足感は勤続した人に比べて低いわけではないとも指摘されており、就業形態の面で見れば、初職正社員の機会から離れた場合、正社員としての就業機会を得にくいものの、心理面で見れば早期離職は必ずしもネガティブではない可能性もある。

早期離職の要因についての知見を必要とするのは主に企業であろう。一方、早期離職の結果についての知見は自身のキャリアを考えたい若者本人により役立つはずだ。

早期離職者の4人に1人が非正規雇用になっている

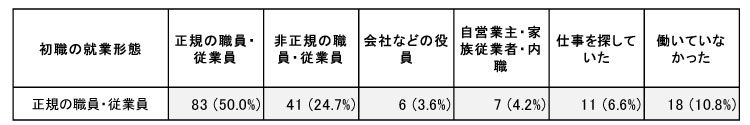

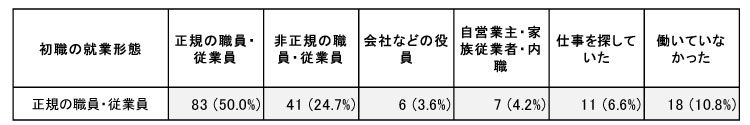

上記を踏まえてここでは、弊所が実施した第 9 回全国就業実態パネル調査(以降、JPSED)を用いて、2021 年4 月 1 日以降に正規雇用として初めて就職した大学・大学院卒の人のうち、3 年未満で離職した人の現職の就業形態を確認した。結果は図表のとおりで、初職への就職時に正規の職員・従業員(以降、正規雇用)であった人のうち、50.0% が正規雇用、24.7% が非正規の職員・従業員(以降、非正規雇用)、10.8% の人は現在働いていなかった(※2)。

弊所サイトに掲載している「定点観測 日本の働き方」では、非正規雇用者と正規雇用者の賃金格差(時給比較、正規雇用者=100)は約 60% であり(※3)、非正規雇用者は正規雇用者に比べて賃金が低い。また、非正規雇用などの不安定雇用に従事することはメンタルヘルスにも悪影響を及ぼすことが指摘されている(Kachi et al., 2018; Tsurugano et al., 2012)。

非正規雇用として働くこと、ある時点で働いていないことが必ずしもネガティブな状況を示すとは限らないが、キャリア自律や円滑な労働移動がポジティブなニュアンスを以て語られがちな昨今において、早期離職を考える若者はこの分析結果を知っておいても損はないだろう。

図表 初職が正規雇用・3年未満離職者の現職の就業形態(ウエイトバック集計)

辞めるが吉か、残るが吉か

本稿では、初職に正規雇用で入社して 3 年未満で離職した人の現状を、就業形態の面から検討した。結果、半分の人はそのまま正規雇用、4 人に 1 人が非正規雇用、10 人に 1 人は働いていなかった。繰り返しにはなるが、この結果が直ちに早期離職を否定するものではなく、非正規雇用になることが必ずしも悪いわけでもない。

それ以上勤続するのが辛いような状況下で耐えながら働くことは、心身の健康に悪影響を及ぼす可能性があり推奨できない。また、これも繰り返しにはなるが、自身のキャリアをどう選択するかは完全に個人の自由である。そのうえで本結果が示すものは、早期離職は必ずしも良い結果をもたらすことばかりではないということだ。

辞めるが吉か、残るが吉か。実際にそれらを比較することは不可能であり、最終的には覚悟を決めて自分なりの意思決定を下すしかない。今回の結果以外にも、早期離職の際に考慮すべき情報は様々あるだろう。そのうえで本結果が、若者が早期離職について考えを巡らせるための一助になれば幸いである。

(※1)大学生の 3 年以内離職率には事業所規模や業種によるばらつきがある。同調査によると、事業所規模で最も高いのは「5 人未満」で 59.1%、低いのは「1000 人以上」で28.2%である。業種で最も高いのは「宿泊業、飲食サービス業」で 56.6%、低いのは「電気・ガス・熱供給・水道業」で 12.5% である。

(※2)サンプルサイズが小さいことから、5 年未満に離職した人の状況も確認したところ結果は概ね同様であった(結果は省略)。

(※3)参照元データは厚生労働省の賃金構造基本統計調査である。

参考文献

厚生労働省. 2024. “新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します.”

小林 徹. 2016. “新規学卒者の就職先特徴の変化と早期離職の職場要因.” 日本労働研究雑誌 668: 38–58.

近藤 絢子. 2008. “労働市場参入時の不況の長期的影響—-日米女性の比較分析.” 季刊家計経済研究 77: 73–80.

古屋 星斗. 2021. “「3年未満で辞めた」大卒新入社員のその後を検証する.” https://www.works-i.com/column/works04/detail046.html.

古屋 星斗. 2024. “若年労働者の離職と定着,その現代的論点.” 日本労働研究雑誌 767: 19–32.

前田 佐恵子・濱秋 純哉・堀 雅博・村田 啓子. 2010. “新卒時就職活動の失敗は挽回可能か?家計研パネルの個票を用いた女性就業の実証分析.” ESRI Discussion Paper Series 234: 1–26.

リクルートワークス研究所. 2023. なぜ転職したいのに転職しないのか—転職の “都市伝説” を検証する—.

リクルートワークス研究所. n.d. 定点観測 日本の働き方. https://www.works-i.com/special/teiten/ .(2025年1月24日 アクセス)

労働政策研究・研修機構. 2016. “資料シリーズNo.171 若年者のキャリアと企業による雇用管理の現状:『平成25年若年者雇用実態調査』より.”

Kachi, Y., Hashimoto, H., & Eguchi, H. (2018). Gender differences in the effects of job insecurity on psychological distress in Japanese workers: a population-based panel study. International Archives of Occupational and Environmental Health, 91(8), 991–999.

NHK. 2023. “大学生とつくる 就活応援ニュースゼミ "入社してすぐ転職サイト登録の新社会人"が急増!? その訳は...”

Tsurugano, S., Inoue, M., & Yano, E. (2012). Precarious employment and health: Analysis of the Comprehensive National Survey in Japan. Industrial Health, 50(3), 223–235.

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ