新卒採用における2024年の大きな意味──古屋星斗

「中途採用シフト」なのか?

今年も日本経済新聞が例年4月に発表している採用計画調査(最終集計)、また、リクルートワークス研究所が1987年卒から実施している大卒求人倍率調査が発表された。実は2024年は近年の新卒市場におけるエポックメイキングな年であったが、あまり認識されていないようなのでまとめておく。

端的に言えば、「大手の大卒採用数が、統計が確認できるここ20年の最高値を更新した」ということだ。また、この採用数を超える可能性があるのは就職氷河期を挟んでバブル期まで遡る必要がある(バブル期の大手企業の大卒採用数は確認ができないが、今と高等教育進学率がそもそも全く異なる水準のため、採用数自体はそれほど多くはないと推定される)。いずれにせよ、2024年が空前の規模感で、大手企業による大卒採用が実施されていることは間違いがない。

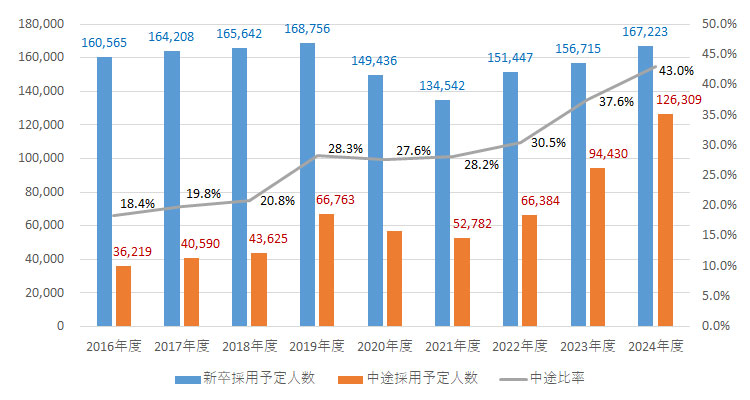

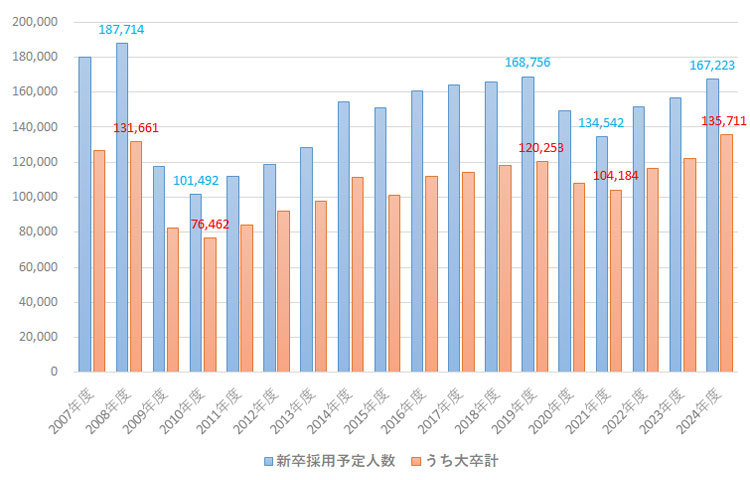

大手企業はかつて中途1:新卒9という単年採用割合であったが、近年急速に中途採用数を増加させほぼ5:5になりつつある。このため、中途採用シフト論が叫ばれており、確かに図表1のとおり、大手企業の中途採用数は急速に増加している。2024年度計画はわずか3年前の2倍以上の水準に達しているのだ。しかし、筆者が指摘してきたように、大手企業の新卒採用も極めて活況であることも認識しなくては労働市場の全体像を把握することができない。

図表1 主要企業の採用予定人数の推移(※1) 出典:日本経済新聞,「採用計画調査」

出典:日本経済新聞,「採用計画調査」

大手の大卒採用数は過去のピークであった2008年度超え

さて、大手企業の新卒採用数を見る(図表2)。学歴通算の全体のピークは2008年度の18.7万人であり、2024年度は16.7万人の水準となっている。他方で、大卒に限定すれば過去のピークの2008年度の13.1万人に対して2024年度は13.5万人となっている。統計の制約により2007年度以前の実数値は確認できなかったが、2008年度計画の新聞記事に「大卒採用数は6年連続増」(※2)という記載があることも併せて考えると、少なくとも2003年度以降、大手企業の大卒採用数が最も多いのが今年度と推察できる。

学歴別採用数の構造も大きく変わっており、特に高卒は2008年度が3.2万人に対して2024年度が1.9万人となり大きく減少した(図表3)。ただし、高卒についてはそもそも高卒就職者が急速に減少していることを想定に入れる必要がある。2009年3月卒の高卒就職希望者数は17.8万人、これに対して直近2024年3月卒は12.1万人となっている。就職希望者も減少した結果として、直近の2023年度の求人倍率はバブル期を超えた過去最高となっている(3.98倍(※3))。なお、大卒での民間企業就職希望者は2002年卒以降概ね一貫して45万人前後である(※4)。

図表2 主要企業の新卒採用予定人数(人) 出典:日本経済新聞,「採用計画調査」

出典:日本経済新聞,「採用計画調査」

図表3 学歴別の大手企業新卒採用数(※5)

| 2008年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|

| 大卒 | 131,661 | 135,711 |

| 高卒 | 32,153 | 19,978 |

| 短大・専門学校・高専卒計 | 11,388 | 9,051 |

| 合計 | 187,714 | 167,223 |

出典:日本経済新聞,「採用計画調査」

さらに、別の調査からも同様の傾向が見られることを指摘しておく。

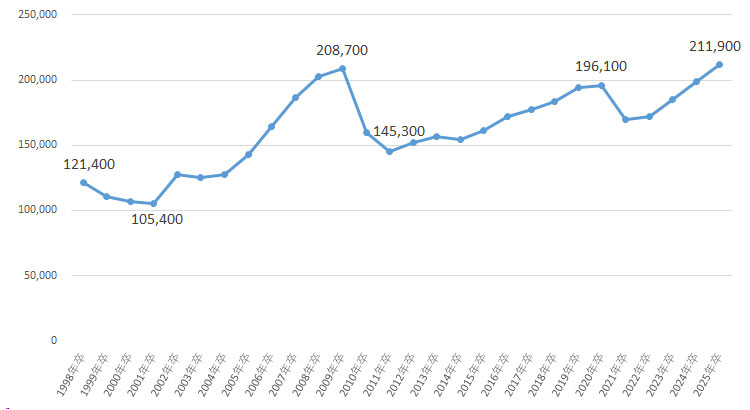

リクルートワークス研究所の大卒求人倍率調査では、従業員規模別に新卒求人数を把握しているが、そのうち1000人以上規模企業の大卒求人数が確認できる1998年卒以降で2025年卒が最高値となった。こちらも先述の調査と同様に昨年までは2009年卒が20.8万人と最高値であったが、2025年卒が21.1万人とこれを更新した。

図表4 従業員規模1000人以上企業の大卒求人数(※6) 出典:リクルートワークス研究所,「大卒求人倍率調査」

出典:リクルートワークス研究所,「大卒求人倍率調査」

採用競争が行きつく先

複数の新卒市場に関する統計を最新のものから過去のものまで整理すれば、2024年という年が新卒採用にとって、「大手の大卒採用数が(少なくとも)ここ20年で最高値を更新した」年であると言えよう。

日本の労働市場は大きな変革期に入っており、リクルートワークス研究所は「労働供給制約社会(※7)」に突入したことを指摘している。外部労働市場の活性化もあり、企業の人材採用システムが転換期に入ったのは間違いない。特にこれまでほぼ新卒採用によって人材確保を行ってきた大手企業の採用姿勢が、中途採用の充実と足元の新卒採用の拡大によって「新卒も、中途も」となった以上、地方の中小企業における採用は今後厳しさを増すだろう。

一過性ではない労働市場の変化のなかで、多くの企業の採用戦略は抜本的な見直しを迫られている。初任給引上げや賃上げ、教育訓練投資、労働環境整備など人材に投資をする企業が増え、競争が起こる。その過程のなかで、新たな人と組織の良い関係が発見されていくだろう。採用競争が行きつく先に企業組織の在り方の転換が起ころうとしている。

(※1)2020年度の中途採用予定数のみ、実数の記載が日経テレコン等で公開されている日本経済新聞紙面上に見当たらないため、推移を表した図表等からの概算値とした。このため、本稿図表中には実数値を記載していない。また、2015年度以前も実施されているが、中途採用数の実数値が公表されていないため2016年度以降の集計としている

(※2)日経産業新聞,2008年4月23日朝刊,33面,「09年度計画、本社最終集計――08年度、初任給0.8%増、平均20万6132円。」

(※3)厚生労働省, 令和5年度「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職・就職内定状況」取りまとめ(令和6年3月末現在)

(※4)リクルートワークス研究所,大卒求人倍率調査

(※5)学歴別の数値の計が合計と一致しないのは、内訳を回答しない企業があるため

(※6)当該調査では学部卒と修士卒の合計

(※7)労働供給制約社会とはリクルートワークス研究所が提唱する「景況感による労働需要の変化ではなく、人口動態の変化に伴う現役世代人口比率の低下による労働供給量の制限・アンバランスが、様々な経済活動を制約する社会」。特に生活維持サービスの担い手が不足することにより、社会の継続性に深刻な悪影響を及ぼす危険性を指摘している。詳しくは報告書「未来予測2040」を参照。

古屋 星斗

2011年一橋大学大学院 社会学研究科総合社会科学専攻修了。同年、経済産業省に入省。産業人材政策、投資ファンド創設、福島の復興・避難者の生活支援、政府成長戦略策定に携わる。

2017年より現職。労働市場について分析するとともに、若年人材研究を専門とし、次世代社会のキャリア形成を研究する。一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ