Global View From Policy World

第1回 春闘で問われる労働組合の真価 「賃上げ=賃金上昇」にならない 日本の労働市場

春闘が日本全体の賃金の伸びに重大な役割を果たしていると支持する識者は多い。2024年度春闘の賃上げ妥結水準は連合調べで平均5.2%と30数年ぶりの高水準になった。しかし、例年こうして春闘による賃上げが発表されているにもかかわらず、日本の賃金はなぜ伸び悩んでいるのだろうか。

春闘が日本全体の賃金の伸びに重大な役割を果たしていると支持する識者は多い。2024年度春闘の賃上げ妥結水準は連合調べで平均5.2%と30数年ぶりの高水準になった。しかし、例年こうして春闘による賃上げが発表されているにもかかわらず、日本の賃金はなぜ伸び悩んでいるのだろうか。

実際、日本における春闘など春先の賃上げ交渉が賃金上昇に一定程度のつながりがあることは、ドイツやフランスと同様に定量的に確認できる。しかし、1つ大きな条件があり、日本では賃上げの妥結水準が1.5?2%に達しないと名目賃金の変動率がプラスにならないのだ。

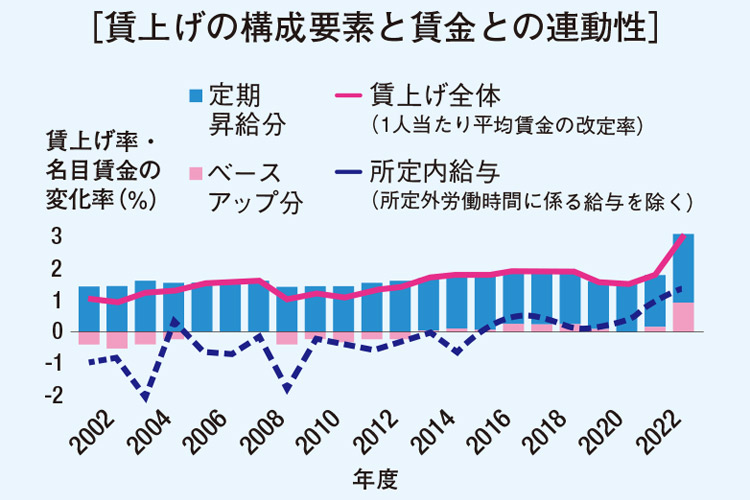

その理由の1つを上図が示している。厚生労働省の『賃金引上げ等の実態に関する調査』をもとに「賃上げ率」を定期昇給分といわゆるベースアップ分に要素分解し、同省の『毎月勤労統計調査』から日本の労働者全体の1人当たり所定内給与の変動率推移を併示したものだ。ベアの部分が重要であることが一目瞭然だ。年功序列に伴って支払われる定期昇給があっても、企業内の従業員構成や年功序列の賃金カーブに変動がなくベアもなければ、従業員1人当たりの給与は変動しない。個人の給与は年次を重ねて定期昇給で増えても企業の人件費はトータルでは必ずしも増えないのだ。賃上げ率に占める定期昇給分はここ20余年1.5~2%未満で安定的に推移しており、これが、日本では賃上げ率が1.5?2%に達しないと賃金上昇が数値的に表れないからくりになっている。

春闘が賃金上昇に結び付いていないほかの要因としては、春闘が大企業中心に実施され、中小企業への波及効果が低いこと、近年日本の労働市場に増えている非正規雇用者や短時間労働者、外国人労働者を労働組合が動員できていないことも大きい。さらに、2023年の労働組合推定組織率は16.3%と過去最低となり、日本の労働組合の存在感は下がり続けている。

今回の春闘の賃上げ率の水準は一時的なものに終わるのだろうか。日本と同様に組織率が低下傾向のアメリカ、カナダ、イギリス、ドイツでは労働争議件数がポストコロナ以降増加しており、インフレに負けない賃上げへの労働者側からの圧力は健在である。日本の労働組合は継続的に賃金上昇につながる賃上げを今後も達成し続けられるのか、その真価は今後問われるだろう。

*掲載内容は個人の見解によるものです。

Reporter

荒木 恵氏

経済協力開発機構(OECD)にて労働政策・公衆衛生政策を担当するエコノミスト。

パリ在住。一橋大学法学部卒業、ジュネーブ国際開発研究大学院(IHEID)国際経

済学修士号取得。外資系投資銀行などを経て現職。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ