日本企業におけるダイバーシティ促進の効果 Gherghel Claudia

近年、社会の多様化が進むなか、企業には多様性を受け入れ、活かすことが求められている。グローバル化の進展により、多様な文化や価値観の理解が国際競争力向上の鍵となるとともに、労働市場の変化に伴い、優秀な人材を確保するためにも多様性の尊重が不可欠となっている。そのため、多くの国でD&I(ダイバーシティ&インクルージョン)に関する法的規制が強化され、企業は法令遵守にとどまらず、差別や偏見を排除し、社会的責任を果たすことが求められている。

ダイバーシティの促進が求められるなかで、その効果が企業や従業員にとって本当にポジティブなものかどうか、実証的な根拠が必要とされている。欧米ではダイバーシティに関する研究が進められているものの、その効果について統一的な見解はなく、実務の要請に対する議論の進展も十分とは言えない。特に日本では研究の蓄積が十分ではなく、同質性の高い文化のなかでダイバーシティがどのような影響をもたらすのかを検証することが重要な課題となっている。

本稿では、リクルートワークス研究所の「全国就業実態パネル調査(JPSED)」のうち、企業のダイバーシティを測定する項目が含まれる2023年および2024年のデータを用いて、ダイバーシティ促進のメリットについて検討する。

中小企業におけるダイバーシティは低い

JPSEDにおけるダイバーシティの測定項目には、以下の2つが含まれている。

①「女性、シニア、障がい者、外国籍など、多様な人が活躍できている」

②「新卒入社か中途入社かに関係なく、活躍できる職場である」

調査参加者は、それぞれの項目について自身の職場にどの程度当てはまるかを、「当てはまらない」「どちらかというと当てはまらない」「どちらともいえない」「どちらかというと当てはまる」「当てはまる」の5段階で評価している。

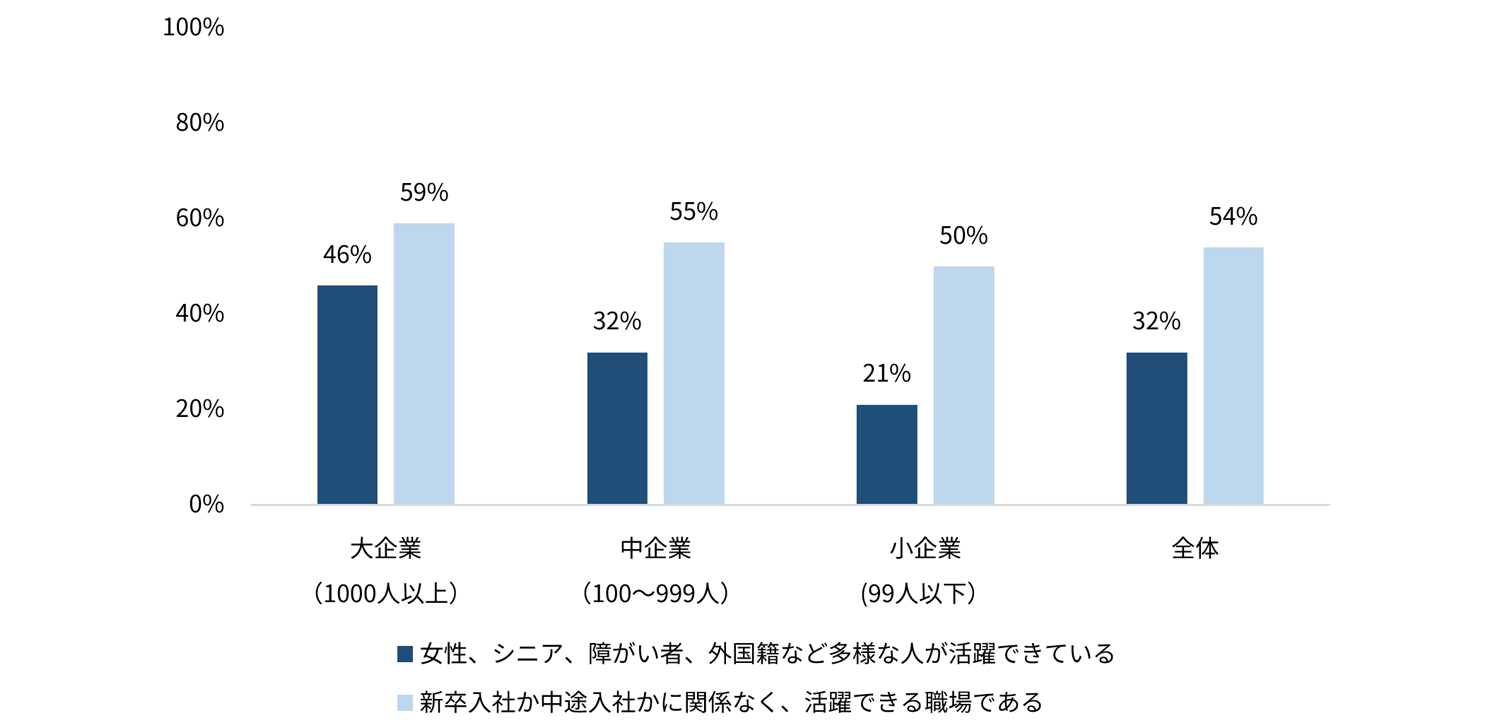

図1は、企業規模別に「当てはまる」および「どちらかというと当てはまる」と回答した割合を示している。なお、企業規模は厚生労働省の分類に基づき、従業員数1000人以上を「大企業」、100〜999人を「中企業」、10〜99人を「小企業」とした。全体では社員の属性(性別、年齢、国籍など)に関係なく活躍できる職場であると回答した割合は32%と低く、日本企業における同質性の高さを示している。また、中小企業のダイバーシティ評価が大企業に比べて低く、中小企業における多様性の促進が課題であることが示唆される。

図1 企業規模別におけるダイバーシティの評価

出所:リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)2023年」を用いて筆者が集計

注:ダイバーシティ項目に対する「当てはまる」および「どちらかというと当てはまる」と回答した割合を示す。集計対象者(N=21,049)は調査前年12月時点で正社員であった者(公務員を除く)

ダイバーシティは、職務満足感をはじめとする職場のさまざまなポジティブな評価と関連している

では、ダイバーシティの評価の高さは職場にどのような影響を及ぼしているのだろうか。分析の結果、自身の職場のダイバーシティを高く評価している社員は、職務満足度が高く、業務に意欲的に取り組んでおり、今後のキャリアの見通しが開けていることが明らかになった。

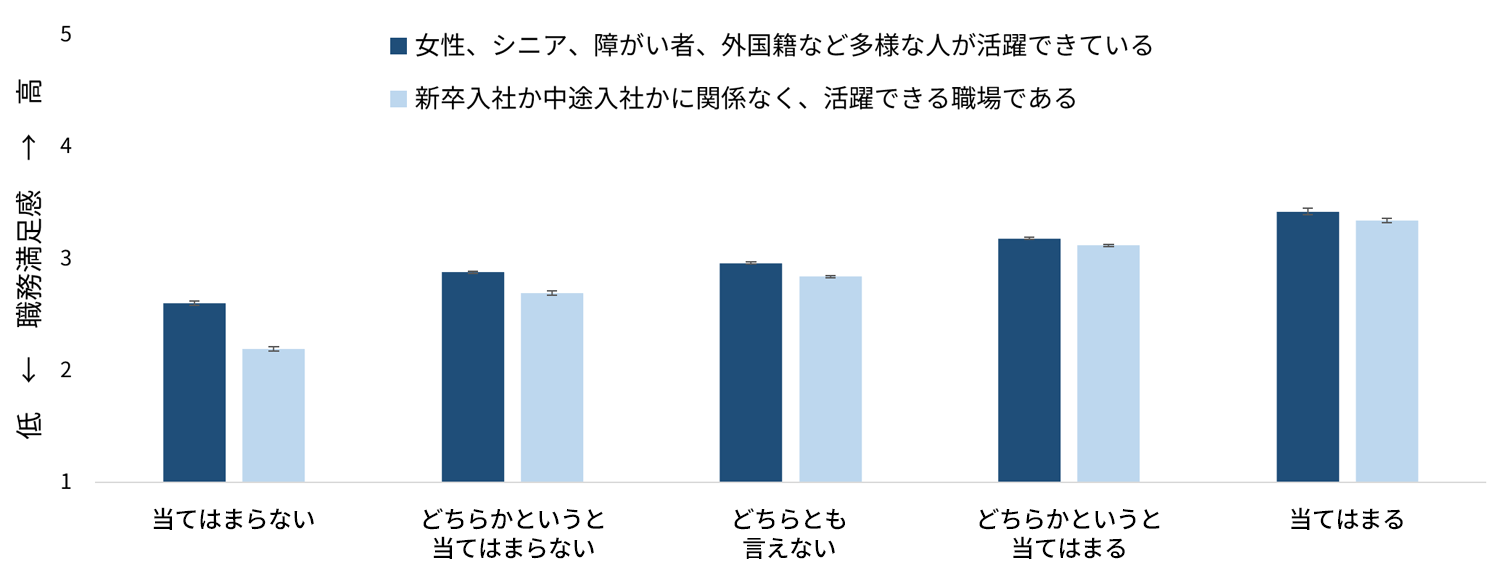

図2は、それぞれのダイバーシティ評価の回答別に、職務満足感を測定する5項目の平均値を示している。平均値が高い(5に近い)ほど、職務満足感が高いことを意味する。図2からは、ダイバーシティを促進する企業に勤める社員ほど、職務満足感が高いことがわかる。

図2 ダイバーシティ評価回答別の職務満足感の平均値

出所:リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)2023年」を用いて筆者が集計

注:職務満足感を測定する5項目の平均値を示す(最小値=1、最大値=5)。エラーバーは標準誤差を指す。集計対象者(N=23,385)は調査前年12月時点で正社員であった者

さらに、多様性を受け入れている企業で働く社員は、職場での差別やパワーハラスメント、セクシュアルハラスメントを見聞きする機会が少ないことも明らかになった。これらの傾向は、社員の性別、年齢、無期契約の有無、企業規模に関係なく、一貫して確認された。

この結果は、多様性を尊重する職場では、社員が安心して働くことができ、意欲的に業務に取り組める環境が整っていることを示唆している。

現在のダイバーシティ評価は、将来の職務満足感につながる

JPSEDは同一の個人に対して複数年にわたって同じ質問をしている。この特性を活かして、2023年の職場のダイバーシティの状況が2024年の社員の職務満足度につながるかどうかについて分析した。その結果、2023年のダイバーシティ評価が高いと、1年後の職務満足感を促進することが示された。つまり、社員が満足して意欲的に業務に取り組む要因の一つとして、職場のダイバーシティが重要であることが示唆された。

しかし、この効果は特に社員同士の協働が求められる職場において顕著に確認された。この結果は、業務上の相互作用が多い職場では、多様な同僚との接触が増えることでダイバーシティの価値を実感しやすく、それが職務満足感につながることを示唆している。一方で、協働の必要性が低い職場では、多様性が職務満足感に与える影響が限定的であり、ダイバーシティ促進の効果も相対的に低い可能性がある。ただし、チームワークが少ない職場であっても、社員同士の交流の機会を増やすことで、ダイバーシティの意義や効果を高めることができる可能性がある。

Gherghel Claudia (客員研究員)

・本コラムの内容や意見は、全て執筆者の個人的見解であり、

所属する組織およびリクルートワークス研究所の見解を示すものではありません。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ