柔軟な勤務時間の金銭的価値はいくらなのか 山﨑翔平

近年、テレワークやフレックスタイム制度など、各人の多様な生活に合わせた柔軟な働き方が大企業を中心に普及しつつあり、柔軟な働き方は、労働者の満足度を決定する重要な要素である(野村2018)。企業にとっても、柔軟な働き方の導入は、賃金を上げることなく従業員の満足度を向上させる方法の一つであり、家庭の事情などで従来の制度では離職せざるを得なかった労働者の離職を防ぐ手段となりうる。では、柔軟な働き方にどの程度の価値があるのであろうか。本コラムでは、正社員労働者にとっての柔軟な働き方の金銭的価値を、特に勤務時間の柔軟性に着目して「全国就業実態パネル調査2024」(リクルートワークス研究所)のデータを用いて推計した。

勤務時間の柔軟性

勤務時間の柔軟性とは、従業員が働く時間を各人の生活や業務に合わせて柔軟に選択できることを意味し、具体的な制度としては、フレックスタイム制や変形労働時間制、裁量労働制、時間単位年休などがある。「全国就業実態パネル調査2024」には、勤務時間の柔軟性について、具体的な制度の有無を直接尋ねた設問はないため、仕事の柔軟性について尋ねた(1)勤務時間の自由度、(2)中抜けの自由度、の2つの質問項目に着目する。

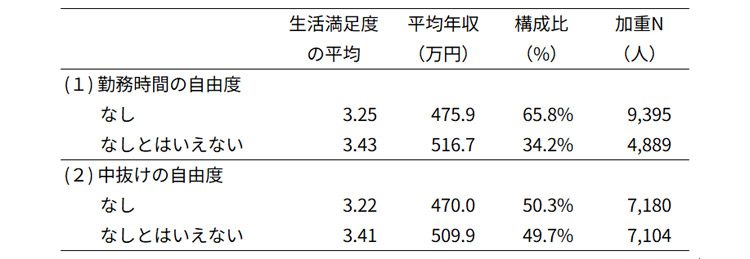

表1は勤務時間や中抜けの自由度の程度と年収および生活満足度の関係を示したものである。どちらの自由度も「なし」に比べて「なしとはいえない」で、生活満足度がやや高くなっており、柔軟な勤務時間や中抜けの自由が従業員のワークライフバランスを改善し、生活における満足感を向上させることを示唆している。また構成比をみても「なしとはいえない」の比率は、それぞれ勤務時間が34.2%、中抜けが49.7%と、決して特別な限られた労働者だけが自由な働き方をしているわけではないことがわかる。

表1 勤務時間や中抜けの自由度と生活満足度・年収の関係

出所:「全国就業実態パネル調査2024」を用いて筆者が集計

注:集計対象は15~64歳の1年間継続して就業していた正社員である。XA24を用いたウエイトバック集計である。(1)(2)については、実際の選択肢は5段階であるが、「あてはまらない」「どちらかといえばあてはまらない」を「なし」、「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」「どちらともいえない」を「なしとはいえない」の2段階に置き換えた。生活満足度は5段階の回答「満足していた」~「不満であった」を5~1とそれぞれ数値に置き換えた。

勤務時間の自由度が改善した場合の満足度向上は

342万円の年収増加に相当

では、正社員労働者にとって勤務時間の柔軟性には平均的にどの程度の価値があるのであろうか。生活満足度アプローチ(Life Satisfaction Approach ※1)を用いて勤務時間の柔軟性について金銭的評価を行った。

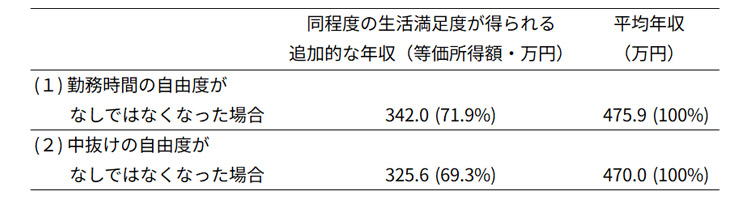

表2 勤務時間の柔軟性が改善した際の等価所得額(2023年)

出所:「全国就業実態パネル調査2024」を用いて筆者が推計

注:集計対象は15~64歳の1年間継続して就業していた正社員である。満足度関数の推計においては時間当たり賃金を使用し、個人属性(性別、年齢、教育年数、配偶者の有無、子供の有無、持ち家の有無、労働時間、役職)や会社規模、業種、職種、会社の状況(差別の見聞き、ハラスメントの見聞き、労働者の利益を交渉してくれる組織の有無、怪我を負う人の発生状況、精神的に病んでしまう人の発生状況)、仕事のスタイル(繰り返し同じことをする度合い、頭を使う度合い、ほかの人と一緒にする度合い)を制御した。時間当たり賃金は、主な仕事からの年収を、週労働時間に52週をかけた年間労働時間で割り、平均から標準偏差の2倍以上乖離した時給を異常値として欠損値に置き換えて算出している。時給として算出された等価所得額と補償所得額に年間労働時間を掛け、年収に換算している。XA24を用いたウエイトバック集計である。

表2は、勤務時間と中抜けの自由度がなしではなくなった場合と同等の満足度向上を達成する追加的な収入(等価所得額)を示す。勤務時間の自由度がなしではなくなった場合の等価所得額は342.0万円であり、すなわち、年収が475.9万円の人にとって、勤務時間の自由度が改善した場合の満足度向上は年収の71.9%にあたる342.0万円の年収増加に相当する。同様に中抜けの自由度が改善した場合の等価所得額は325.6万円であり、その満足度の向上効果は、69.3%の賃上げに相当する。

勤務時間の自由度が改善した場合、

年収が199万円下落しても満足度は下がらない

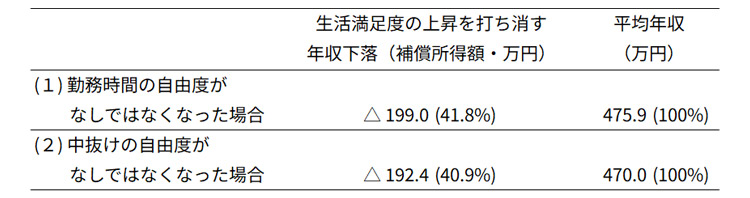

他方、柔軟な働き方ができるならば、多少の賃金を犠牲にしても良いと考える労働者は、どの程度までの収入下落を許容するのであろうか。表3は勤務時間と中抜けの自由度がなしではなくなった場合の満足度向上を打ち消す収入の下落(補償所得額)を示す。

表3 勤務時間の柔軟性が改善した際の補償所得額(2023年)

出所:「全国就業実態パネル調査2024」を用いて筆者が推計

勤務時間の自由度がなしではなくなった場合の補償所得額は199.0万円であり、すなわち、年収が475.9万円の人にとって、勤務時間の自由度が改善した場合、年収の41.8%にあたる199.0万円の年収下落があったとしても満足度は下がらない。つまり勤務時間の自由度の改善による満足度の上昇分は41.8%までの収入下落を許容できるとも評価できる。

また、企業人事の目線から見れば、勤務時間の自由度があるならば、他の条件が完全に同等のとき、勤務時間の自由度がない他社よりも低い年収を提示したとしても、その低下幅が41.8%までであれば、人材を採用できることを意味している。同様に中抜けの自由度が改善した場合の補償所得額は192.4万円であり、その満足度の向上効果は、40.9%の収入下落を許容できる。

以上、柔軟な働き方の金銭的価値を推計した。金銭、特に年収に換算すると意外に高いと思いつつも、一理あると思える金額ではないだろうか(※2)。例えば、勤務時間の自由度の改善が41.8%までの収入下落を許容できることについて考えてみよう。所定労働時間を8時間から6時間に短縮するような時短勤務制度を利用した場合、基本給の25%減額のみならず、残業代や賞与の減額なども含め30~40%の収入減となることを鑑みれば、41.8%までの収入下落の許容は、現実からかけ離れているとは言い難い。

もちろん満足度関数の推計においては、欠落変数や内生性の問題により、所得の限界効用を正確に推計するのは難しく、柔軟な働き方の金銭的価値も十分な幅を持って考えるべきであり、あくまで金銭的価値の相対的比較に留める必要がある(久米他2017)。とはいえ本推計は、柔軟な働き方を推進する際に、その効果の大きさを予想する根拠の一つとなり得るだろう。他方、何らかの制度が導入されたとしても、対象者が限定される、中抜けが許される雰囲気ではない、利用しようとすると上長が顔をしかめるなど、実態が伴っていなければ、効果がない可能性もある。従業員目線のより働きやすい社会の実現に期待したい。

※1 生活満足度アプローチは、満足度を潜在的な効用の代理変数とみなし、満足度を決定する関数(満足度関数)を推計した後、効用が一定となるようなトレードオフ比率(限界代替率)を計算して非市場財の金銭的な価値を試算する方法である(Frey et al. 2009、久米他2017、孫2020)。具体的には、満足度関数を推計後、対数所得と仕事の柔軟度の係数を用いて、各個人について、等価所得額と補償所得額を推計し、平均をとることで、柔軟な働き方の金銭的価値を推計した。

※2 参考までに正社員の生活満足度について、補償所得額の年収比は、残業があることについて28.8%、スキルを高める機会がないことについて47.4%(久米他2017)、ハラスメントを受けたことについて93.7%(孫2020)である。

参考文献

久米功一、鶴光太郎、戸田淳仁(2017)「多様な正社員のスキルと生活満足度に関する実証分析」『生活経済学研究』45巻、p. 25–38

孫亜文(2020)「ハラスメントはどう職場を蝕むのか」『Works Discussion Paper Series』No. 36、リクルートワークス研究所

野村旭(2018)「働き方が仕事満足度・生活満足度に与える影響」『Works Discussion Paper Series』No. 21、リクルートワークス研究所

Bruno S. Frey, Simon Luechinger, Alois Stutzer (2009) “The life satisfaction approach to valuing public goods: The case of terrorism,” Public Choice, 138: 317–345.

山﨑翔平(研究員・アナリスト)

・本コラムの内容や意見は、全て執筆者の個人的見解であり、

所属する組織およびリクルートワークス研究所の見解を示すものではありません。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ