賃金は採用に効果あり――応募者数と入社者数の賃金弾力性

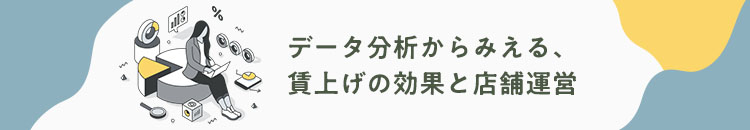

本コラムでは、募集賃金を上げると採用に効果があるかどうかをみていく(分析に用いたデータの詳細は「使用するデータの概要―企業データを用いた賃金分析」)。分析に入る前に、対象とする企業4社の募集賃金の分布を確認しよう(図表1)。産業によって募集賃金が異なるため、小売業と飲食サービス業に分けて掲載した。小売業の企業では9割以上が最低賃金から+50円未満に集中している一方で、飲食サービス業の企業での最頻値は最低賃金から+50~99円の範囲であり、最低賃金から+200円程度までの範囲に比較的広く分布している。

図表1 協力企業の募集賃金の分布

注1:協力企業の各店舗における募集賃金を月ごとに集計した。

注1:協力企業の各店舗における募集賃金を月ごとに集計した。

注2:募集賃金と各店舗に適用される地域別最低賃金の差をとり、分布を作成した。

賃金は採用に効果あり

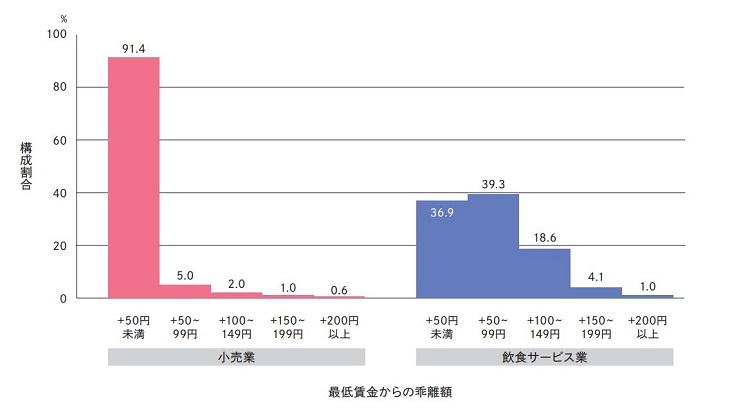

図表2には、募集賃金を1%引き上げた場合に応募者数・入社者数が何%増加するか(賃金弾力性)を示した。図表2によれば、募集賃金を1%上げると応募者数は4社平均で4.30%増加し、入社者数は1.81%増加する。応募者数よりも入社者数の賃金弾力性のほうが低いが、これは応募から入社までの間に選考による不採用や内定者のなかから辞退が生じるためである。

図表2の分析は、協力企業から提供を受けた人事データに加えて、リクルートが企画運営する求人メディアの情報を利用し、近隣店舗の求人件数や募集賃金を加味している。また、分析手法としては、固定効果モデルという統計モデルを使用している。パネルデータを分析するうえで一般的な分析手法であり、賃金を1%引き上げた場合の純粋な効果を測定している。

図表2 応募者数・入社者数の賃金弾力性

注:被説明変数を応募者数(あるいは入社者数)の自然対数値とし、制御変数として各店舗に適用される地域別最低賃金の自然対数値、同一市区町村内での平均募集賃金(*1)の自然対数値、同一市区町村内での求人件数(*1)の自然対数値、同一市区町村内での同一産業の求人件数(*1)の自然対数値、店舗所在地における平均所得(*2)の自然対数値を用いた固定効果モデルにより推定。

注:被説明変数を応募者数(あるいは入社者数)の自然対数値とし、制御変数として各店舗に適用される地域別最低賃金の自然対数値、同一市区町村内での平均募集賃金(*1)の自然対数値、同一市区町村内での求人件数(*1)の自然対数値、同一市区町村内での同一産業の求人件数(*1)の自然対数値、店舗所在地における平均所得(*2)の自然対数値を用いた固定効果モデルにより推定。

(*1)リクルートが企画運営する求人メディアのデータベースより抽出

(*2)総務省「市町村税課税状況等の調」

ばらつきはあるが、協力企業4社すべてで賃上げの効果が存在

さらに、図表2には、賃金弾力性の最大値と最小値も示した。応募者数の弾力性は最大値4.85、最小値2.86であった。企業によって賃金弾力性は異なるものの、いずれの企業においても賃上げによって応募者が増加し、その効果の大きさ(賃金弾力性)は小さくない(※1) 。

同様に、入社者の賃金弾力性も測定した。最大値2.85、最小値0.98と幅があるが、いずれの企業でも賃金を引き上げることで入社者数が増加するとの結果が得られた。募集している企業や募集賃金の水準が異なっていても、すべての企業において賃上げが応募者数、入社者数を増加させた。

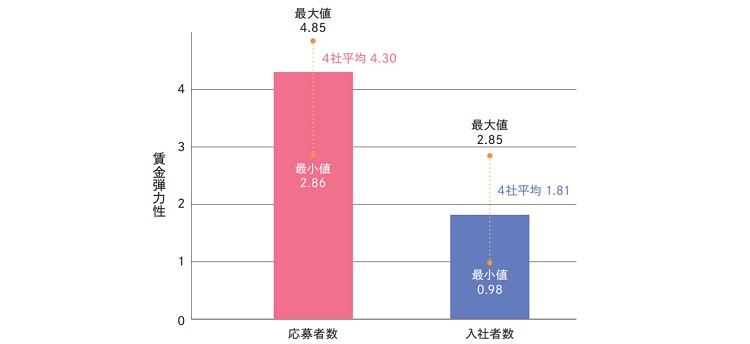

続いて、賃金水準別に賃金弾力性をみたのが図表3である。最低賃金から+50円未満の範囲での賃金弾力性を基準として、各水準での賃金弾力性を示した。図表3では、どの水準においても賃上げの効果がみられ、賃金水準による賃金弾力性の違いはほとんどなかった。

なぜ、賃金水準が異なっても、賃上げの効果(賃金弾力性)に差異がみられないのか。これは、小売業と飲食サービス業の企業では募集賃金の分布が異なることとも関係する(図表1)。各店舗では、人員を充足するのに必要な賃金水準を常に探っている。例えば、充足に苦戦している場合には募集賃金を引き上げている。こうした企業努力によって限界的な賃上げ効果が均一化された結果として、賃金弾力性はほとんど差異がみられなかったものと考えられる。

図表3 賃金水準別の賃金弾力性

注:本図表の賃金弾力性の値は、図表2と多少異なる。これは、賃金水準別の弾力性を推定するために、推定式中の変数を変更しているためである。

採用は難しくなってきている

最後に、採用の難度が時系列的に変化してきているかをみてみよう。図表4の赤線は応募者数の賃金弾力性の推移である(※2) 。新型コロナウイルス感染症の影響が出る前の2020年3月まで賃金弾力性は8~10程度であったが、感染症が拡大した4月から急上昇した。賃金弾力性が大きいということは、少し賃金を高くするだけで応募者が急激に増えることを示す。賃金弾力性の急上昇が起こった期間は飲食サービス業などを中心に大きく経済活動が停滞した時期であり、そうした状況が数値として表れている(※3) 。

その後、さらに感染症が広まると就業を控える層も多くなり、今度は弾力性が急速に低下した(採用が難しくなった)。2021年5月以降は落ち着きを取り戻し、2021年5月の弾力性4.85から2022年12月の弾力性3.58まで緩やかな低下傾向にあった。

感染症拡大による特殊な時期を除いて賃金弾力性をみると、コロナ感染症の前の水準は8~10程度、直近の水準は3~4程度であり、弾力性は低下傾向にある。これは賃上げをしても応募者数が増えづらくなっており、分析対象となった店舗において採用が難しくなってきていることを意味する。

図表4 採用難度の推移

注1:期間別の応募者数の賃金弾力性は、前後12か月を対象期間として実施した回帰分析の推定値であり、回帰分析の対象期間を1か月ずつずらして実施した分析結果を折れ線で結んだ。

注1:期間別の応募者数の賃金弾力性は、前後12か月を対象期間として実施した回帰分析の推定値であり、回帰分析の対象期間を1か月ずつずらして実施した分析結果を折れ線で結んだ。

注2:「時間効果」は、図表2の結果を推定するための回帰分析における月ダミー変数の係数を掲載したもの。移動平均値は、前後12か月の平均値を示す。

図表4には、採用の難しさを示すデータとして「時間効果」の推移(青線)も示した。「時間効果」とは、応募者数の増減に影響する要素のうち、すべての店舗に共通する影響の大きさを示すものである。図表によれば、「時間効果」は徐々に低下してきた。これは募集条件が同一だった場合、応募者数が時系列的に減少する環境が継続していることを示す。先の応募者数の賃金弾力性が時系列的に低下していたことと整合的な結果であり、採用が徐々に難しくなっている様子がうかがえる。

以上、募集賃金の採用への効果を分析してきた。賃上げは、応募者数、入社者数それぞれの増加につながる。賃金を上げれば人材を採用しやすくなる、というのはごく「当たり前」な結果かもしれない。しかし、重要なことは1%の賃上げに対して実際に何%の効果があるのか、賃金水準や時期によって効果が異なるのか、といった点を数量的に捉えられた点である。続く「賃金はパート・アルバイトの定着に効果があるのか」では、定着に関する分析結果も踏まえて、効果の大きさを数量的に捉えることの意義を論じていきたい。

(※1)応募者数(求職者数)の賃金弾力性を分析した先行研究との比較から、「賃金弾力性は小さくない(=比較的大きな弾力性を有している)」と述べた。例えば、Ohta and Komae(2022)では、最低賃金による職業安定所での求職者数の弾力性を分析している。賃金弾力性の値は景気変動により大きくぶれるが、2006~2019年の平均で1.8~2.2程度と報告されている。分析対象が異なるために単純な比較はできないものの、図表2の結果は比較的大きな弾力性といえる。

(※2)期間別の応募者数の賃金弾力性は、前後12か月を対象期間として実施した回帰分析の推定値であり、回帰分析の対象期間を1か月ずつずらして実施した分析結果を折れ線で結んだ。

(※3)この期間に募集していた企業からは「応募が殺到した」との声があった。

■参考文献

Ohta, S and Komae, K(2022)” Vacancies, Job Seekers, and Minimum Wages: Evidence from Public Employment Placement Service Data” Keio IES Discussion Paper Series, DP2022-004.

小前 和智

東京理科大学理工学部工業化学科卒業、京都大学大学院工学研究科合成・生物科学専攻修了後、横浜市役所などを経て、2022年4月より現職。東京大学大学院経済学研究科博士課程修了。博士(経済学)。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ