「熱意」は仕事に必要か?

【本稿の概要】

- 「反労働観」を持つ就業者は少なからず存在し、キャリアの初期で仕事について著しくネガティブな経験をしているという話と関係して語られていた

- 一方で、反労働観と仕事のパフォーマンスの関係性については多様な考え方が存在する。エンゲージメントとパフォーマンスの複雑性はもっと正面から議論できる可能性がある

- 現代の日本の労働社会では熱意が重要視されるが、熱意がないことは就業者にとって・企業経営にとって本当に「悪」かについて、より広い視点での検証が必要

正規分布する「そもそも仕事はつらい」観

リクルートワークス研究所では「新しいキャリア論ハンドブック」を作成するなど、現代の社会人の様々な仕事観やライフキャリアに対する姿勢を可視化し描き出してきた。本コラムでは、そのなかで浮き彫りとなった反労働観、つまり「仕事とはそもそもつらいものであり、そこに楽しさを見出すことは困難だ」という考えに焦点を当て、そう考えている社会人へのインタビューを整理することで日本の反労働観の実像に迫りたい。

インタビューは、正規社員、20~49歳、従業員規模1000人以上の方々、そして設問「仕事とはそもそもつらいものであり、そこに楽しさを見出すことは困難だ」に、「そう思う」と答えた方を対象として実施した。正規社員や大手企業に反労働観を持つ人が多いことがわかっていたためである(参照:「そもそも仕事はつらいもの」観を正面から考える」)。

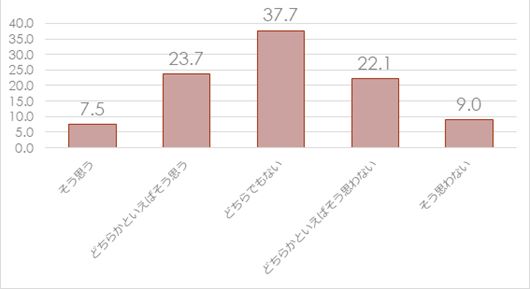

なお、この設問に対する日本の64歳以下就業者全体を母集団とする調査では、回答はきれいな正規分布となっている。つまり、「そう思う」者と「そう思わない」者の両者が一定程度存在している。仕事はつらいものか、という問いには就業者それぞれによって多様な考え方があるといえる。

図表1「仕事とはそもそもつらいものであり、そこに楽しさを見出すことは困難だ」に対する回答

出典:リクルートワークス研究所,ワークス1万人調査,2023

インタビューはオンラインのグループインタビュー形式(2~4名)、あらかじめ現在の仕事の状況について事前アンケートを実施のうえ行った(※1) 。

仕事のことをどう感じているのか

「仕事とはそもそもつらいものであり、そこに楽しさを見出すことは困難だ」という回答者は仕事のことをどう捉えているのか。この点を事前アンケート「仕事をしていて楽しいときはどんなときですか」の回答を基に整理すれば、以下のような認識であった。

「楽しいときはない。毎日苦痛でしんどいから楽しめない」

「仕事をしていて楽しいと感じることは特にありません」

「仕事が楽しい時は、まったくないため、解答できない」

「仕事において楽しいときなんて、あるわけない」

「仕事をしていて楽しく感じることはありません。強いて言うなら給料をもらった時です」

「特に楽しい事は見出されない。仕事とは、感情と金の等価交換に過ぎないと思う」

「車での移動時。歌っているか、何も考えないでいられるため」

「雑談、ランチ、定時で帰れそうなときが楽しいです」

「ない。給料がはいったときが一番楽しみや喜びを感じる」

「仕事で楽しい時はない。休暇と給料を受け取る時」

「仕事をしている中では楽しいと思うことはほぼありません。チームメンバーとともに課題解決した際には、ホッとする安堵感はありますが、楽しいという感覚には至りません」

毎日苦痛でしんどい、仕事が楽しいときなんてあるわけない、何も考えないでいられるとき……。他方で仕事に対してはもちろん、以下のような回答も見られることも併記しておこう。同設問に対する別の回答者の回答の一部である。

「開発した商品が人の役にたった時、プロジェクトの中で期待されている成果を出せた時」

「仕事が完成して、たまらない達成感を味わえること」

「トラブルをなんとか頑張って解決したときの達成感」

「お客様のご支援に繋がりお礼をいただいた時」

「短時間で大量のタスクをうまく処理できたとき」

「感謝されること。自分の成長を実感できること。褒められること」

「営業なので、相手が興味を持って話を聞いてくれたり、話が盛り上がっている時」

これらの回答者はすべて先述のとおり、20~49歳の大手企業の正規社員である。そのなかでも、これだけ大きな違いがあるということに留意いただきながら、話を進めていこう。前者のような仕事に対してなんら楽しさや豊かな感情を得ることはなく単に苦痛であるとする就業者の声を聞いていく。

仕事は苦痛でしかない……その背景

まずは、仕事は単に苦痛でしかないと思っているその背景について考えていこう。

26歳のAさん(男性・金融業・転職経験なし)は、データサイエンティストの仕事をしているが、仕事に関して以下のように語っていた。

「仕事に熱込めて、めちゃくちゃ頑張って、いろんなものを犠牲にして頑張って得られるものってこんなものだよねっていうのはよくあったので。いい感じにこなしていけばいいかなっていうのは、その時に悟っちゃいました。……やっぱりぺーぺーが頑張ったところで、多分会社っていう大きい組織で見たら、何も変わらないんですよ。大企業になればなるほど。ていうところで、じゃあサボりますっていう感じです。……怒られたら頑張ればいいやって思って。今のところ、何とかなってますね。のらりくらりと。ばれないようにサボったり、ミスをごまかしたりしてますけど、大きな傷にはなってないです」

では、Aさんの語りに出てくる、仕事について悟ったという「その時」はいつなのか。それは大学生時代のアルバイトの際の“ブラック・バイト”経験だった。

「(インタビュワー:いろんなものを犠牲にして、でも得られるものが少なかったみたいな経験があったんですか。)そうですね。アルバイトをやってたときに。かなりブラックなところでやってて。……模試の採点官で、丸とバツ決められる立場にあって、かなり終盤に採点基準に矛盾が生じてたことが発覚して、見直し何千枚みたいなので。ただ納期は絶対だって言われたので。じゃあ人かき集めて、それでも足りない部分、僕出勤します。尻拭いしますと。そのときは朝7時半くらいに出て、夜11時くらいに帰るっていうことを繰り返していて。(中略)何でこんなことやってんだろうと、すごい思いました」

入社前に、アルバイトながらに責任者を務めていた経験があり、その経験が仕事との関係を「何でこんなことやってんだろう」「いろんなもの犠牲にして頑張って得られるものってこんなものだよね」と意味づけていたのかもしれない。なお、報酬は時給で「1200円とかそのくらい」だったそうだ。

26歳のBさん(女性・サービス業・転職経験あり)は、次のように語っていた。

「仕事はつらいものだって考え始めたきっかけがありまして、それは私が就職する前の話です。私の父親が、それこそメーカーの技術職で、すっごい激務だったんです。体調崩したりして。それを間近で見てきているので、仕事イコールつらいものっていう前提で、自分も就職活動をして、で、就職して。まあ、こんなもんだろうなっていうふうに自分の気持ちを納得させて、ここまで5年間やってきたという感じです」

Bさんの父親はBさんが物心ついたころから帰ってこない日もあり、ちょっと残業したくらいだと「まだ日付かわっていない」と言っていたそうだ。これをBさんは父親は「すりこまれているな」と受け止めていた。就職する前、父親の就業姿勢に対する受け止めが反面教師として、「まあこんなもんだろう」という仕事観につながっていると語っている。

さらにBさんは、「1~2年目のときもちょっと上司と合わなくて、私の聞こえるところで悪口言われてたりとかしたんですけど。そのときは、私悪くないから、もう絶対にしがみついてやるって思っていたんですけど。だんだん、だんだん嫌なことが重なっていくと、もうどうでもいいやっていうふうになっちゃいますね」と、初職入職直後の職場環境が劣悪だったと語っていた。

Cさん(39歳・男性・情報通信業・転職経験なし)も職場環境について語っている。

「それは若いうちに、結構私もいろいろ一昔前なんでガーガー言われるようなこともあったりして、仕事のなかで。結構仕事って仕事のなかで怒られたりとか理不尽なこと言われたりとかでつらいというか厳しい部分もあったんで、だんだん働いていくうちにそういう発想になっちゃったのかなって。それがあんまなくて序盤からずっと楽しいみたいことだったら、そっちの発想でいけたのかもしれないですね」

「デスマーチもそうですし、何かもうパワハラ的なこともやっぱり多くあったんで、さすがにちょっとそれだと楽しいとは言ってらんないかなって。やっぱり資料をぶん投げられたみたいなのもなくはなかったですし、持ってた資料、こんなんじゃ駄目っつう。はい、もうでかい声でとか。(中略)資料こんなんじゃないんだとか、あともう本当にこれできなきゃおまえもう来んなじゃないですけど」

Cさんが若いころの職場環境が違えば、仕事の見方について「そっちの発想でいけたのかも」と振り返っていた。

43歳のDさん(男性・製造業・転職経験なし)は広報関係の専門職として勤務しているが、就職活動の際の話に触れていた。

「会社に対して尽くそうとか誇りを持つというのが、私就職したときが就職氷河期の本当に終わりのほうなんですけどもあったので、そもそも企業には期待しないです。自分が生きていくためにどうやっていくかなということは考えますけど。仕事が楽しいとか自己実現しようみたいなことは思ったことなかったので、そもそもそこから多分仕事が面白いとか楽しいなって思うことはなかったんじゃないかなって気もしています。私が大企業とかベンチャーで社長とかになったりとか、本当に社会的な立場があって責任ある立場だったらまだしも、別にそういうものでもないので」

「就職氷河期のときって自分の希望する仕事ってなかなか、その希望する企業であったり職種ってなかなか受からない時期で、何かそういう期待というよりはまずどこか入るかなみたいな感じで考えてるんで、そういうとこで多分少しはね、世代論ってよくないと思うんですけど、何かそういうのも影響あったんじゃないかなって気はしています。全然受かんなかったですが、本当就職試験のときはね、本当に大変でしたね、はっきり」

就職活動が厳しかったなかで、仕事に対する姿勢が形づくられたということだろう。

以上4名の語りを引用した。反労働観に至るプロセスに注目すると一見、非常に多様であるように見えるが、そのなかには一定の共通性が見られる。それは“キャリアの初期に仕事に対して強くネガティブな思いを感じる事象があった”という仮説である。この仮説は本インタビューの前から想定していたもので、そう想定していた理由は“反労働観を持つ就業者が若年労働者ほど多く、年齢を重ねるほど減少していく”傾向があったためである。ネガティブな“原体験”が就業年数を重ねることで徐々に薄らぎ・塗り替えられていく、ということだ。キャリアの初期に何らかのイベントが集中している場合に、こうした回答傾向となるのではないかと考えたためだ(※2)。

ただ、Dさんはここで一点強調している。

「ただし勘違いしていただかないでほしいのは、仕事はしないでサボっているとか、会社が嫌いというわけじゃなくて、逆に私は仕事を他の人より多分いっぱいやっていますし、結果も出してるんですけど、結論としては仕事は面白くない、稼ぐためにやってますというのがあります。その割り切りがあるからこそ逆にいいんじゃないかなというとこもあります」

この点が日本における仕事のパフォーマンスとエンゲージメントの関係を複雑にしている可能性がある。次節ではこれを整理する。

逆説的成果主義?

反労働観を持つ人々はワーク・エンゲージメントが明確に低いが、仕事のパフォーマンスとの関係はそれほど一律ではない可能性がある。例えばパフォーマンスの1つの代理指標となる年収については前掲報告書で示したとおり、むしろ高い傾向(※3)にあった。

例えば33歳のEさん(男性・情報通信業・転職経験あり)は、自身の仕事スタイルについて以下のように語った。

「人に迷惑、私に影響があると許せないなと思いつつも日々の仕事に対応しているところはあったかなと思います。まったく一緒で、土日にメール飛んできたりとかチャット飛んできたりというのに、できないやつだと思われたくないから返してというところがあったのかなと。あと、困ってたら助けてあげて困ってるときに助けてもらえばいいやという考えのもと、返してたりもしたので」

「できないやつだと思われたくない」ために、“土日も仕事をしている”そうだ。仕事が好きなわけでも楽しいわけでもないが熱心に取り組むという、仕事の成果に対する姿勢の複雑性が示唆される。

40歳のFさん(女性・サービス業・転職経験あり)は、広告業界に就職後、デザイナーとして別の会社に転じた後、プライベートな時間を持ちたいという理由で現職に転じている。熱意とパフォーマンスの関係について次のように語っていた。

「私は多分、仕事に対してそんなに熱意があるほうじゃないと思うんですけど、パフォーマンスと熱意って、そんなに、別に熱意があるからパフォーマンスがいいってことでもないと思うので。多分そんなにパフォーマンスとしては悪くないほうかなと思うので、熱意がなくてもいいかなっては思いますね。仕事していく上でミスなく、そつなくこなして、なるべく早く自分のことを片付けて余白を作っておいて、急な仕事が来ても対応できるようにしたりとか。割と熱意はないんですけど、パフォーマンスはあるように工夫してやっています」

「急に『これやって、今日中』みたいなのが結構多くて、何で先に言わないんだろうとか思うんですけど。自分の仕事を先取りしてやっておいたんで、対応はできるぞと思ってやっています」

携わる仕事の全体像を見て、急な依頼にも対応できるよう仕事を進めている、ということだろう。この点について、「熱意」の入り込む余地はあまり大きくないように感じた。

また、前出のDさんはこう語っている。

「ちょっと誤解なきようですけど、結果が出ないと自分のこの言うことに対して主張ができないし、あとは会社もいつ首になるかわかんない、つぶれるかわかんないですけど可能性もあるので、ちゃんとそこは仕事、興味があるないとかよりは自分で自分を高めていかないとやってけないかなと思ってます」

「会社の視点、経営の視点と、やる気があろうとなかろうと結果が出ればいいんじゃないのと僕は思ってるので、そこを注目してもらいたいなと思ってて。最近は何かいろいろ気を配った会社さんすごく多いんですけど、何かそこはどうなのかなと思って。そんなお金使うんだったら株主還元だろうとか、何か逆に僕はそう思うほうなので、はい、という感じですかね。日本の企業は逆にそんなことやってるからどんどん廃れてんじゃないかなと」

反労働観的な自分の仕事の見方やスタイルを貫くために、成果を挙げたいと思っている。仕事に「興味があるないとか」には本質的に関心はないが、結果や成果を重視したい。ある種の“逆説的な”成果主義が上記の回答者たちの意見からは顔を出している。なお、仕事への熱意や楽しさ(エンゲージメント)とその仕事におけるパフォーマンスの関係についてインタビューで聞いたところ「強く関係する」という意見もあれば、「関係しない」、そして「関係する人もいるが関係しない人もいるのでは」という意見があった。

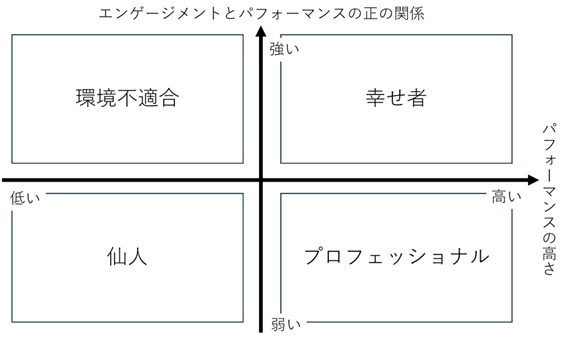

筆者は、エンゲージメントとパフォーマンスの関係は、人によってかなりの差がありうると考えている。例えば、エンゲージメントの高低は影響せずパフォーマンスは高いという就業者を、熱意が持てるかどうかといった不確定な要素に影響されずに高い成果を挙げ続ける職人肌の“プロフェッショナル”と呼称しておこう(図表2右下)。図表2の各タイプについては、次の節で取り上げていこう。

図表2 エンゲージメントとパフォーマンスの関係認識に基づく就業者のタイプ

縦軸:仕事におけるエンゲージメントとパフォーマンスがリンクするか(「強い」)、しないか(「弱い」)

横軸:仕事におけるパフォーマンスの高さ(「高い」・「低い」)

仕事への熱意とパフォーマンス、いくつかのタイプ

【環境不適合タイプ】26歳のGさん(男性・情報通信業・転職経験なし)は今の仕事への思いと自身のキャリア形成についての複雑な思いを以下のように話している。

「僕のなかでやっぱり、仕事っていうのはつらいって印象が大きくて。というのも、楽しさを見い出せることはできると思うんですけど、やっぱり自分の自由な時間を要は削って、生活の金を稼ぐためというか、ちょっと汚い話なんですけど金稼ぐために仕事をしてるっていう、ちょっと印象が結構強くて」

「でもやっぱり自分の市場価値を高めたいっていうのがございまして。今資格の勉強とかもしてるんですけど、どうしても海外と接点持ちたいっていうのがあるので、英語勉強したりですとか、あと、自分の周りと、自分の今働いてる周辺というのが外国人が多いエリアというか、地区というか、そういったエリアで、今管轄で仕事してまして。そういった面で、いろいろ外国人と話をする機会とかがどうしても多くなってくるので、そういった面で、自己努力を忘れずに学習し続けるっていう、仕事しながらも、やっぱり英語の勉強しないといけないっていう自分の強い意志を持って、今勤めているっていう状況で」

なお、Gさんは熱意とパフォーマンスの関係について、

「熱意とパフォーマンス、やっぱり切っても切り離せない関係だと思ってまして、やっぱり自分の熱意があるからこそ、パフォーマンスって向上すると思うんですよ。ただ、今やっぱり希望してる会社ではないので、どうしてもちょっとそこは何か、マインド的な面でブースターはちょっと弱いのかなっていう」

と話していた(上図表の左上、“環境不適合”タイプ)。

【プロフェッショナルタイプ】42歳のHさん(男性・建設業・転職経験なし)は次のように話している。

「正直に言いますと、モチベーションとかっていうのを維持するとかなんか高めたりとかっていうのが私個人としてあまり意味をなさないというか。やるべきことをやっていくっていうような感覚のほうが強くて。なので、楽しいからこれをやりたいとかっていうよりも、今、必要だからやるっていうようなどちらかというと精神面的にはそういう考えで思っております。ただ、当然、今、下の子とか一緒にやってくれてる子たちが一つひとつステップアップして、例えば役職が上がっていくとか、そういったところには、今、楽しみとか喜びではないですけども、それをすることによってこの方の将来が変わっていくんだろうなっていうところは若干の楽しみ的なものは見出してるかもしれないです」

Hさんは大手建設業においてエンジニア部門の管理職を務めており、10名ほどの部下を抱えるチームのマネジャーである。組織において一定以上のパフォーマンスを挙げている結果として現在のポジションにいると考えることが妥当だろう(上図表の右下象限、“プロフェッショナル”タイプ)。また、Hさんはエンゲージメントへの評価について以下のように話していた。

「年に1回各部署ごとの、エンゲージメントの確認とか、あと、それがなぜか評価の指標の1つに入ってたりするので。非常に違和感というか。それを逆にモチベーションが高かった部署ですっていうふうに発表されてたりするのも、『だから、何だ?』というふうに正直思っちゃうのは、個人としてはございます。はい」

【プロフェッショナルタイプ】医療機器の検査という専門職についている、47歳のIさん(女性・製造業・転職経験あり)の語りを紹介する。熱意とパフォーマンスについて聞いたあとの回答である。

「私は全く関係ないと思います。(中略)例えば医薬品の機器の不具合の報告というのは法律で何日以内に報告することっていうのが義務付けられていて、自分が拒もうが来る時には来るので。それを何日か以内に返答して結論を出さなきゃいけないっていうことについてモチベーションは関係ないです。そのときのそのレポートの質とかはご本人の知識であれ文書力であれで。本人がつらいかどうかは、もちろん熱意があって楽しいと思っていればつらくはないのかもしれませんけれども、出てきたアウトプットの質はそれとは関係ないと思っています。(インタビュワー:これはIさんのお仕事に関しては全く関係ないとお考えということだと思うんですけど、世間一般でも同じように言えそうでしょうか。)それもまた性格ですね。私はそこをモチベーションがなくてもやる気と知識は切り離せるので」

Iさんは「やる気と知識は切り離せる」と語っており、Iさんが従事する医療機器製造の検査という専門職においては知識の量と質がアウトプットに直結するために、熱意とパフォーマンスについて「全く関係ない」のではないかと話していた(上図表の右下象限、“プロフェッショナル”タイプ)。

【仙人タイプ】最初に紹介したAさんは次のように話している。

「しんどいときは、こっちってオーダーがあって、結果をつくって、説明してみたいなところがあるので、スケジュールが結構タイトというか。オーダーする側の無理難題をよく振ってくるというか。データ使ったらこんなことわかるんでしょ、やってよって言われて、いや、できねえよみたいなこととかがやっぱりあるので。そういった理解のない人からの無茶なオーダーに短期間で応え、説明し、でも理解してもらえないから、結局何にも反映されないみたいなのとかもあったりとかして。そういうとこは、まあいっかっていうので、悟りながら仕事してます」

「私、今、先ほど悟ってるみたいな表現したんですが、期待してないので。期待してないだけでこんなスタンスでいるだけなので。僕が頑張ったとて、頑張んなかったとて仕事は回るし、頑張れば頑張るほど仕事は増えるしっていうのがあるので、そんなプライベートを犠牲にして力入れなくていいかなっていうのは思ってるところです」

Aさんはある種、粛々と仕事はしている。もちろんパフォーマンスは決して高くはないとAさん自身が語る。しかしその源にあるのは、エンゲージメントが低いからパフォーマンスが低い、ということではなく、そもそもエンゲージメント以前の問題として仕事に何も期待をしていないという認識である。こうした達観した仕事との関係性を持つ就業者も存在していた(上図表の左下象限、“仙人”タイプ)。

筆者は日本の労働社会におけるエンゲージメントとパフォーマンスの複雑性はもっと正面から議論されるべきだと感じている。おそらく現状は、図表2における「幸せ者」か「環境不適合」かの2択で議論がされている。しかし、個々人のライフキャリアの多様性が広がるなかで、「プロフェッショナル」と「仙人」という立ち位置が成立しているとすれば、個人のエンゲージメントとパフォーマンスの組み合わせを考慮した議論が必要ではないか。「プロフェッショナル」の方々のパフォーマンスをさらに高めるためには何が必要なのか、「仙人」の方々を「プロフェッショナル」にするためには何が必要なのかという議論が、単にエンゲージメントを上げる議論と合わせて必要なのではないか。

「仕事を楽しんでいる人」をどう思うか

もう一点、仕事との理想の関係に関する声を紹介したい。

31歳のJさん(男性・製造業・転職経験あり)は、仕事との理想の関係について次のように話している。

「楽しくできたら最高だろうなとは思ってて、基本は自分の頭だったり体力だったりを労働力として提供して、その対価としてお金をもらってるんですけど、そのギブアンドテイク、テイク、お金なんですけど、そのなかでも楽しさとかも仕事のなかで得られるんだったら、それこそ最高だなとは思いますが、実際はそうなってないですというところですね」

27歳のKさん(女性・製造業・転職経験なし)も以下のように話している。

「純粋にうらやましいなって思います。(中略)ほんと仕事をやりがい感じられるのって、結構いろんな要素のバランスとかがしっかり取れているってことが大事かなと思ってて。そういうのってなかなか、そのバランスがピッタリくる職場に巡り合えることって、確率的に少ないんじゃないかなって、個人的にはすごい感じるんですよね。なんで、そういうところに巡り合えた、自分に向いているとか、自分の目指すバランスで働けてるみたいな人って、すごいうらやましいなって思います」

31歳のLさん(女性・運輸業・転職経験なし)は仕事との関係について職場の同僚たちの様子を、次のように話している。

「(インタビューワー:職場に仕事が生き甲斐、といった人はいますか?)ええ。会社にそういう人はいるんですけど。たまにごりごりで、もっと楽しもうぜみたいな。たまにちょっとうざいなと思いますけど、でも、うらやましいなと思う。やっぱそういう人がいないとどよんとしちゃうんで、会社全体も、嫌々やってると。嫌々やってる空気は出さないんですけど、残業を急に頼まれたとかすると自分はうわって出ちゃうんで。でも、そういう人ってそういうのを顔に出さないんで。やっぱそういう人がいるからうまく回ってるんだなと思います」

「『もっとポジティブに行こうぜ』みたいな押し付けはありますが(中略)逆にうらやましいなと思いますね。でも、こういう人がいるから本当にいい会社の雰囲気も保たれてるんだなと思います。私みたいな人が全員だったら会社の雰囲気もよくないと思うんで」

「やっぱり半々ぐらいがいいですかね、バランス的には。やっぱそういう人ばっかりだとちょっと無駄な業務も増えそうだし」

他方、前出のIさんは以下のように話している。

「(仕事を楽しめる人については)すごくいいと思います。少なくとも何であれ楽しいことはそちらへのモチベーションになりますし」

「私はもうどこにどう返答すればいいのか神経使ってちょっとうんざりしちゃうような重い仕事に対して、『なんかすっごいのあるよ』みたいな。笑える人と楽しめる人がいる。だからこそ時間を何時間使ってもいいって、この仕事をするのに考えている人がいる。(中略)私は新しいアプリを作って業務改善とかだともう泣きそうになっちゃうんですけども、タスク行を見ただけで、やること多過ぎて。ただ、それでも楽しんでタスク表の色をオセロのように変えていくのが好きみたいな。いるので、それは素晴らしいと思います。そういう人、いいなとは思います。(インタビュワー:そうはなりたくないというか、そうはならないだろうなと?)なれないでしょう」

JさんやKさん、Lさんのような「本当は楽しく熱意を込めて仕事したい、純粋にうらやましい」という声もあったが、Iさんのような「そういう人もいるし、否定はしないが自分はなれない」という意見も出ていた。JさんやKさん、Lさんは整理すれば前出の「環境不適合」タイプ、Iさんのような意見は「プロフェッショナル」や「仙人」タイプと推察されよう。

いずれにせよ、仕事への熱意、仕事へのエンゲージメントに対して多様な受け止めがあることが認識されている。その一方で、インタビューをした多くの方から「そんなに仕事を楽しんでいる人がいるんですね」「大多数が自分と同じ、仕事にはつらいことしかないという感覚だと思っていました」と回答していたことは印象に残っている。実際は正規分布である、つまり両方がいるにもかかわらず、自分と同じ仕事観の人間が多いのではないかと感じている。それは逆の立場の、仕事を楽しもう・楽しんでこそと考える人も含め、自分の仕事観が多数派であると感じやすいのだろう。

日本の企業・労働社会において、働く人のエンゲージメントは、生産性や働く人のやりがいの観点から、重要だとみなされている。しかし、本稿で見られたように仕事へのポジティブな認識や熱意とパフォーマンスの関係には大きな個人差があるかもしれない。仕事に熱意がないことは必ず悪いことなのか、一考してみる価値があるのではないだろうか。

(※1)古屋星斗、リクルートワークス研究所が実施する調査・研究であることを明記・伝達し、調査・研究として聴取内容を利活用することに事前にWEBシステム及びインタビュー開催前に口頭で承諾頂いた。

(※2)なお、同様の傾向を示すために想定される他のファクターとして、年収が上がると反労働観を感じづらくなるといったことも想定されるが、年収との関係は否定された(前掲報告書)。

(※3)大企業在職者が多いことによる影響が一定程度ある点に留意が必要。

古屋 星斗

2011年一橋大学大学院 社会学研究科総合社会科学専攻修了。同年、経済産業省に入省。産業人材政策、投資ファンド創設、福島の復興・避難者の生活支援、政府成長戦略策定に携わる。

2017年より現職。労働市場について分析するとともに、若年人材研究を専門とし、次世代社会のキャリア形成を研究する。一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ