ゆるい職場と若手研究まとめ:ゆるい職場がもたらす「育て方改革」5つの論点

本研究では、若手社会人を取り巻く職場環境が急激に変化したことを様々な角度から明らかにしてきた。日本の労働社会に出現した新しい職場態様。これは2010年代後半以降の働き方改革の動きが普遍的なものとなり、日本における働き方が新しい段階に入ったことを示すもので、決して嘆かわしいものではない。当然のことながら、働き方改革で起こった職場改革による若者の労働環境改善は良い変化であり、また単なる政府からのトップダウンの法令改正ではない、「若者を使いつぶすような企業を許さない」という社会規範の強力な変化を伴う、いわば「不可逆な変化」である。

これが、筆者が提唱する「ゆるい職場」論の前提である。その影響や課題については、リクルートワークス研究所のホームページに掲載している各種レポートや調査報告書、有識者との対談(各種レポート、調査報告書、有識者との対談)などを参考いただきたい。

ゆるい職場の定義を改めて明確にすれば、「若者の期待や能力に対して、著しく仕事の質的な負荷や成長機会が乏しい職場」である。このゆるい職場論については非常に多くの反響を頂いた。その反響を拝見しつつ筆者は、働き方改革だけでは日本の若手を取り巻く職場の改革は未完成だったのだと思い至るようになった。働き方改革に加えて、「育て方改革」が行われることが必要なのだ。

未着手の「育て方改革」

日本企業における若手育成のメソッドはシンプルに言えば、OJTを中心に入社時や階層別での一斉研修などのOff-JTを組み合わせた仕組みであった(※1)。このOJTは日常業務に就きながら行われる教育訓練であり、それは日本企業における働き方と密接にリンクしていた。今の40代・50代の企業経営の中核を担っている人々に聞けば、「上司が夜遅くまで企画書の修正につきあってくれた」「先輩と一緒に営業をして、終業後はそのまま飲みに行って今日の振り返りをした」、はたまた「事業部対抗ソフトボール大会があり、数か月前から土日に練習し、そこで当時の部長に社会人としての薫陶を受けた」といった話を多数聞くことができる。若手のライフ全体に占める仕事や職場の割合は今と比較にならないほど大きく、こうした「働き方改革以前」の同じ釜の飯を食う型の仕組みが、職場におけるOJTを中心にした若手育成を効果的に機能させた。

しかし、ワークライフバランスを前提とし、過剰な労働を許さない労働法改正が行われた。若者を採用する企業に対して、労働環境の情報開示が義務付けられた(※2)。「働き方改革以降」の労働社会の変化が、従前の職場におけるOJTを中心とした育成に限界をもたらそうとしている。働き方改革は進んだが、それに伴って必要なはずの若者の育て方改革は未着手なのだ。

働き方改革と育て方改革が両方行われて、はじめて若者が成長しいきいきと仕事をし、自社の中核的な人材が輩出されていく企業になりうるのではないか。

限界を迎える企業の若者育成

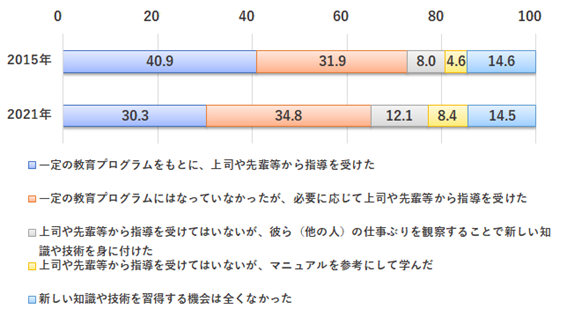

こうした動きはデータでも表れている。大手企業の大学卒・大学院卒、新卒入社1~3年目・正式社員の者を対象に2015年と2021年に調査をした結果では、「一定の教育プログラムをもとに、上司や先輩等から指導を受けた」が40.9%から30.3%へと大きく減少している(図表1)。これは計画的なOJTと呼ばれるもので、日本企業における人材育成の重要な役割を担ってきた。もちろん、「一定の教育プログラムではない」上司・先輩等からの指導が31.9%から34.8%へと微増しており、指導全体が減退したわけではない様子だが、育成が主目的の「計画的なOJT」ではなくなっており、上司・先輩も多忙のなか、若手育成にさける時間が限定されてしまっている現場の状況を想起させる。

計画的なOJTに代わって増えているのが、「他の人の仕事ぶりを観察する」「マニュアルを参考にして学ぶ」という自学自習スタイルであった。特に「上司や先輩等から指導を受けてはいないが、マニュアルを参考にして学んだ」は4.6%から8.4%へとほぼ倍増している。会社で“放置”され、自分で学ばざるを得ない若手が増えていないか。

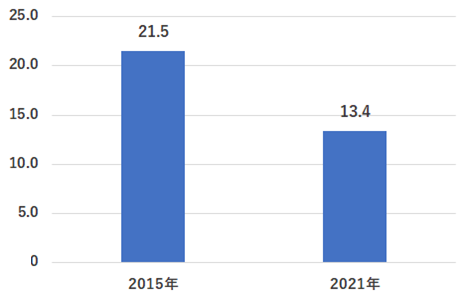

なお、Off-JT機会も減少していた。「機会がなかった」は30.8%から36.2%へ増加、「機会はあったが、受けなかった」と合わせて、Off-JT機会を得られなかった若手は、39.7%から46.5%へと約半数に到達した。さらに、時間についても減退傾向は明らかで「1年間に合計で50時間以上」は22.7%から11.6%へと半減していた。こうした状況により、2021年でOff-JT機会があった新入社員のうちの最頻値は「1年間に合計で5時間未満」(12.9%)となってしまった。

結果として、年間平均のOff-JT時間は21.5時間から13.4時間へと減少した(図表2)。これは実に38%減である(※3)。

図表1 大手新入社員のOJTの機会(%)(※4) 図表2 大手新入社員 年間平均Off-JT時間(時間)

図表2 大手新入社員 年間平均Off-JT時間(時間) こうしたデータは、かつて大きな育成力を誇った日本の大手企業ですら、若者の人材育成力が低下していることを示している。もちろん、「わが社は一貫して新入社員育成に大きな投資をしています」という企業の声もあるだろうが、その育成プログラムは本当に一人ひとりの新入社員にフィットし届いているだろうか。

こうしたデータは、かつて大きな育成力を誇った日本の大手企業ですら、若者の人材育成力が低下していることを示している。もちろん、「わが社は一貫して新入社員育成に大きな投資をしています」という企業の声もあるだろうが、その育成プログラムは本当に一人ひとりの新入社員にフィットし届いているだろうか。

研究成果からも明らかになっているように、若者育成問題の本質は、「質的負荷の高い仕事を、いかに量的負荷や関係負荷なく与えるのか」という言葉に集約される(※5)。ただ、2019年卒-2021年卒社員のデータを分析すると、この仕事の質的負荷と関係負荷には強い正の相関があることもわかっている。若手の成長実感に対して、「質的負荷は高いほど良い、関係負荷は低いほど良い」のだが、「現状は、質的負荷が高いと関係負荷が高い」のだ。

これはつまり、ほとんどの大手企業において、質的負荷が高い仕事を関係負荷なく与える、という今必要な育成アプローチが開発されていないことを意味している。

この点については、筆者は「横の関係で育てる」と「職場の外で育てる」という2つの解決策を提案している(若手へのOff-JTが38%減。はじまる大手企業の育成力低下)。もちろん、他のアプローチも発見されていくだろう。いずれにせよ、これまでと全く違う発想の育て方が求められている。

上司はロールモデルになりえない

育て方改革の必要性について、もう1点構造的な理由に触れておこう。「上司・マネジャーが自分の育てられてきたやり方で、部下・若者を育てられない」問題である。

ここ5・6年で日本の職場は大きく変わった。その前後で若者の初期キャリア形成における成功法則は徐々に意味を喪失しつつあると言えよう。

「もっと今の仕事に打ち込め」「3年は我慢してやってみろ」。こういった言説は、もちろんかつては間違っていなかった。例えば、「3年は我慢」という“石の上にも三年いれば暖まる”言説はいまだに語られることもあるが、これは働き方改革以前の労働社会で企業から自動的に負荷の高い仕事が提供されていた状況が前提にあると考えられる。神戸大学名誉教授の金井壽宏が提唱した「最低必要努力投入量」という概念では、ひとつの分野で優位性を持てる専門性を確立するためには一定の時間・一定の努力量が必要とされている。労働社会においてはこの最低努力量ルールは普遍的なものだろう(もちろん単に量的な努力量というよりは、質×量による努力量と解される)。スキル・経験・ネットワークの量が不十分な職業人に対して、それが十分な者と同じ対価を払うことはありえないためである。ただ、働き方改革以前・以後でこの言説が若者と職場の関係性に与える意味が全く異なることに注目いただきたい。

働き方改革以前の職場においては、企業がその仕事をする理由などを明示せずに自動的に、所属する若者に仕事を課した。これを「我慢して」「何年かこなしていれば」最低必要努力投入量をクリアできたという、かつての若者たちの成功体験を生んでいたのではないか(もちろん、クリアした分野が意中の分野かどうかは全くわからないが)。こうした職場環境においては、「石の上にも三年」は社会人の成功法則として説得力があったと言えよう。

ただし、働き方改革以降の職場においては全く異なる結論となる。その職場で待っていても十分な経験が自動的には提供されないわけだから、“我慢をしてこなしていても”何年たっても最低必要努力投入量に達しないのだ。この一点を見るだけでも、働き方改革以前の職場で若手時代を過ごした上司・マネジャーと、初期のキャリア形成における状況が全く異なること、そしてその経験が参考になりえないことがわかるだろう。

育て方改革の論点

以上をふまえ、育て方改革は以下の論点を伴って進んでいく可能性が高い。

①企業がもたらす機会だけでは育てきれないため、若者の自主性が尊重および要請される

企業だけで育てる内製化した人材育成は限界を迎える。「企業が若者を育てる」から「若者が企業を活かして育つ」へ主語が転換することになる。つまり、会社以外の経験も会社の経験も両方とも大事な機会として、若者が自身で組み合わせて育っていく観点である。この点で重要となるのは、若者の自己開示をいかに促すかである。職場側としては外の経験について開示を受けなければ、効果的な支援や外部経験を活かしたアサインメントが不可能だからだ。そのためには「開示するのが義務」と強制するのではなく、開示した者が得をするインセンティブ構造をつくらなければならない。

また、若者が企業を使って育つことになるから、育て方改革ではなく「育“ち”方改革」と言ったほうが正しいかもしれない。企業が育てるのではなく、若者が育つことを企業がいかに支援するかを考える「育ち方改革」の性質が含まれることにも注意したい。

②上司やマネジャーだけに若者育成の責任を押し付けない

上司やマネジャーが「自分が育てられたやり方で育てる」ことができない以上、若者育成の難易度は跳ね上がったと言える。育成を上司やマネジャー、OJTトレーナーなどだけに任せず、社内横断的な視点や外部のキャリアコンサルタントの意見も取り入れた仕組みに変革する必要がある。さらには、職場の外で育てる仕組みを導入すべきだろう。副業・兼業といった「会社の外」だけでなく、勉強会や若手コミュニティといった「会社の中だが職場の外」といった空間も活用できる。

さらに重要なのは、育成に前例が通用しづらくなり難易度が上がったことで上司・マネジャーといった直接育成を担う者の負担が増したことだ。管理職もプレイングマネージャーがほとんどであり、働き方改革以降の職場で最も忙しいのが現場のマネジャーであるという声もある。「支援者支援」という政策用語があるが、若者育成についても、現場で直接育成・支援を担務するマネジャーだけに任せきりにせず、彼ら・彼女らをいかに支えるか、組織の課題となっていくだろう。

③若者が何かを始めるための「言い訳」をつくる

若者にキャリア形成への自主性が尊重および要請される結果、やりたいことや腹落ちした目標がある若者とそれがない若者の間で大きな機会格差が生じる可能性が高い。例えば公募型異動が始まったとして、やりたいことが明確でそれに自ら手を挙げて応募できる若者は一握りだろう。この際に留意しなくてはならないのは、「やりたいことを見つけろ」と言うだけでは現状は何も変えられないということだ。ポイントはやりたいことを探すための最初の一歩をどう促すかである。筆者はスモールステップの重要性を指摘してきたが(「若者が活躍できる日本」になるために。社会はどうあるべきか)、さらに踏み込めばスモールステップを促すための「言い訳の提供」がポイントになっていくだろうと考えている。最初の一歩目から「意識高く」「自分の意志で」実行する必要はないのではないか。同僚に誘われたとか先輩に言われたとか会社の研修項目に入っているから、といった他律的なファーストアクションをもっと評価しても良いのではないか。

キャリア自律の重要性が提唱されて久しいが、自律は行動の結果にすぎない。キャリア形成を当初から自律性に依拠するのではなく、その自律性・自主性を生み出すための実践的な支援を議論しなくてはならない。

④若者だけに考えさせない

初期のキャリア形成において若者の自主性が尊重され要請される、「若者が企業を活かして育つ」時代だからこそ、若者だけに考えさせてはならない。これには2つの意味がある。

第一に、単なる「自己責任論」にしてはならないということだ。会社がゆるいと感じる若者に対して、「自分で動かないからだ」「環境が悪いと嘆くだけで環境を変える努力をしていない」という“叱責”をする上の世代からの意見が聞かれることがある。しかし、構造的に上意下達で仕事が自動的に積みあがった環境で、また職場における経験知が明確にあった環境・努力の方向性がはっきりしていたかつての職場と、現代のゆるい職場では、若者が自身のキャリア形成について思考するスタート地点が違いすぎる。かつてほとんど考えなくて良かった「この仕事をして将来自分は社会で通用する社会人になれるのか」という根源の問題に、現代の若者はまず取り組まなくてはならないのだ(※6)。確かに、若者側もキャリア形成の主語が変わり「企業が(かつてほど)育ててくれなくなった」ことを認識する必要があるが、それを「企業に育てて貰えた」かつての若手が「若者の努力不足」と言い放てるのだろうか。

若者だけに考えさせてはならないもうひとつの意味は、「本人の合理性を超えたジョブ・アサインが必要である」ということだ。詳しくはこちらでも語られているが、現代においては、職種別採用の浸透やジョブ型雇用、公募型異動など制度面の変化からもわかるとおり、組織が若手の希望を聞くようになった。現場でも、「何がしたいのか」やキャリアの見通しを聞くことでジョブ・アサインの参考にしているマネジャーも多い。企業の強力な配転命令権のもと、上意下達のキャリア形成が一般的であった日本企業も大きく変わったなと思わされるポジティブな変化であるが、しかし留意すべき点がある。若者個人の希望に沿ったキャリアパスを用意する限り、その個人の想像する以上の機会や経験は得られないということだ。偶発的な出来事がキャリア形成において大きな役割を果たしているという主張はクランボルツ(※7)も指摘するところであるが、肌感覚としても納得できるのではないだろうか。筆者は、かつて日本企業が配転命令によって強制的に起こしていた偶発性には、もちろん転勤による単身赴任など現代社会に全く見合わない前近代的なものも多数あるが、必ずしもすべてが悪い経験をもたらすものではなかったと考える。当事者の合理性には当然ながら主観的な認識の持つ限界性があり、これを乗り越える装置を、ゆるい職場時代に改めて考えなくてはならない。そのキーワードが「本人の合理性を超えたジョブ・アサイン」である。これを本人の納得感を調達しながらいかに与えていくか、が最大の育成論題となっていくだろう。

⑤「ゆるさ」に対する主観と客観の問題

現在所属する職場に対して「ゆるい」と感じる新入社員は大手企業(従業員規模1000人以上)において36.4%となっていたが、これは主観的評価であることは言うまでもない。

新入社員に限らず誰しも自分の現状を認識する際に完全な客観性を保って判断することはできず、個人のそれまでの経験などを参考に評価することになる。この点について、本研究では「学生時代の社会と接する経験」の多寡によって職場への認識が異なることを明らかにした(※8)とおり、過去の社会と接する経験(社会的経験)との比較という視座が発生しているのが現代の若手の特徴でもある。具体的には「学生時代に起業したが、その時の経験と比べると今の職場は……」といった語りを聞くことができる。主観的視点については全く逆のケースも当然あり、企業で取得している労働時間や有給休暇取得率、各種社員サーベイの結果として、中長期的に働きやすい会社になっていることが明らかであったとしても「きつい」と受け止める若手がいることもありうるのだ。

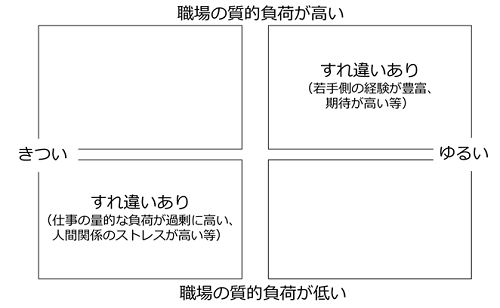

客観的視点についても触れておくと、各種統計によってここ5・6年で若手を取り巻く労働環境が改善される傾向が見られるのは明らかである(加えて、教育機会も著しく減少している)(※9)。ただ、繰り返すがそれと主観的に「ゆるい」と感じるかどうかは別の問題である(図表3)。

新たに職場に加わるニューカマーは過去の自社の職場環境など知る由もない。過去の経緯から考える経営・管理側と、そうではない若手側のすれ違いを前提にしたコミュニケーションが必要となる。

図表3 ゆるい職場論の再整理(横軸:若手の主観的職場認識 縦軸:職場の質的負荷)

ゆるい職場以降の日本

最後に、改めてゆるい職場は今後の労働社会の大前提であるという点も確認しておく。もはや、ゆるい職場の善悪を語る意味はないのだ。「若者を酷使するような企業を許さない」という社会規範の変化が政府の労働法改正を促し、結果として職場を運営するためのルールが大きく変化した。決して、価値観や雰囲気が変わった、などという曖昧なものではなく構造的な変化なのだ。

ゆるい職場は就業者に多くの恩恵をもたらした。余暇時間の増加、プライベートと仕事の両立、多様な経験が活かせる社会、そしてそれを後押ししてくれる組織の支援。筆者はこうしたポジティブな効果に注目している(※10)。同時に、「若者の期待や能力に対して、仕事の質的負荷が著しく低く、成長機会になるようなタスクや経験が乏しく、フィードバックも少ない」こともわかっている。ただ、繰り返すがこれは不可逆な変化で元には戻らない、今後の労働社会の大前提となる変化なのだ。

なお、一部において“ゆるい職場=ホワイト企業”と同一視する言説があったが、全くイコールではないと考える。ゆるい職場のより分析的な定義については、こちらで実施している検証における「Loose」な職場が狭義のゆるい職場であると考えられる。ホワイト企業には様々なイメージがあるものの同分析で最も良い状態である「Secure」な職場であるケースもあり、単純化して同一視することは現状の理解に大きな誤解を生む。

働き方改革をはじめとする労働法の急速な改善の結果、ゆるい職場時代が始まった。今後、育て方改革競争が起こり、2つの改革を合わせてはじめて、日本の人材活用は全く新しい段階に入ることになるだろう。

古屋星斗

(※1)法政大学教授で人的資源管理論等を専門とする石山は、日本的人事管理の特徴のひとつとして「OJTによる能力開発」を挙げる

石山恒貴(2020)『日本企業のタレントマネジメント』,中央経済社,P.65

(※2)厳密にはこの内容は若者雇用促進法によって施行された

(※3)なお、厚生労働省の能力開発基本調査では計画的なOJT、Off-JTともに企業側回答による実施割合からは特段大きな減少傾向は見られていない。全国就業実態パネル調査との結果の違いには、①回答者の違い(育成機会の受け手である社員か、提供する側の企業か)、②企業規模の問題(本稿では1000人以上企業を検証)、③受け手の年代の問題(能力開発基本調査では受け手側の年齢層を限定して分析することが困難)といった理由が考えられる。若手育成上重要な論点を示唆している可能性があり、引き続き詳細な検証を行っていきたい

(※4)図表1・2ともに、リクルートワークス研究所,全国就業実態パネル調査を筆者が分析したもの。調査票・設計資料などはこちら

(※5)こちらのレポートの「③関係負荷なく質的負荷を高めるアプローチが模索される」の分析に詳しい

(※6)若手社会人の不安の詳細については、こちらのレポート図表7,8参照

(※7)Planned Happenstance theory アメリカ・スタンフォード大学教授であったジョン・D・クランボルツが提起した

(※8)詳細は当該レポートを参照

(※9)若手へのOff-JTが38%減。はじまる大手企業の育成力低下― 古屋星斗

(※10)例えば、古屋星斗(2022)「ゆるい職場-若者の不安の知られざる理由」(中央公論新社)の第8章において、多面的な意味でキャリア形成を自由に行うことができる社会になりつつあることが指摘されている

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ