久野金属工業株式会社:「自分の仕事を自動化できる」可能性が、社員の提案力を高める

久野金属工業株式会社

久野金属工業株式会社

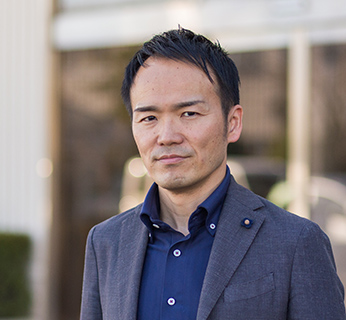

取締役副社長 久野功雄氏

自動車や産業用機械向けのプレス部品を製造する久野金属工業(愛知県常滑市)は、1980年代に3D CADを導入するなど、業界に先駆けて社内のIT化に取り組んできました。2000年以降は受注や製造、在庫管理などを自動化する基盤システムの整備を進め、2018年には関連会社と共同で、製造ラインの稼働状況をモニタリングするクラウドサービス「IoT GO」を開発。生産能力を大幅に高めることに成功しました。取締役副社長の久野功雄氏は、社員がDXの可能性を認識したことで、さまざまな改善提案が生まれるようになったと指摘します。

金型設計のスキルをソフトに応用 ニーズの把握と調整力が共通点

――基盤システムやIoT GOなどデジタル技術の開発には、ソフトの知識やスキルが不可欠です。これらを備えた人材はもともと社内にいたのでしょうか。

部品メーカーである当社に、ソフトの知識を持つ人はいませんでした。新たに人材を採用するのも難しく、社員が持っていたスキルを援用しながら開発を進めました。

基盤システムを構築する際、プログラミング自体はソフト開発を手掛ける関連会社マイクロリンクに任せましたが、システムで何をできるようにするか、という仕様は当社で設計する必要がありました。そこで生産性向上、外注管理などシステム化する分野を5つに分け、金型設計の若手メンバー6人を、各分野の担当に任命しました。彼らをスキルアップするとともに現場の要望をヒアリングさせて、約半年かけて仕様をまとめてもらったのです。

――金型設計とシステム開発は畑違いのように見えますが、人選に理由はあったのですか。

金型とシステムという、ハードとソフトの違いはあっても「設計思想」を必要とする点は共通しています。職場のヒアリングでは、正反対の意見が出ることもままあるので、担当者は設計思想に基づいて、意見を取捨選択しなければなりません。導入後「なぜこの仕様になったのか」について合理的な理由を現場で説明し、納得して使ってもらう必要もあります。

金型設計のメンバーは、顧客から話を聞いてニーズを設計に落とし込み、何もないところから金型を生み出すことに慣れています。また自動車部品の設計においても、高強度・軽量といった、相反する要素を調整しながら盛り込むことが不可欠です。こうしたスキルは、ソフト開発にもある程度、応用できると考えたのです。

――なぜベンダーに仕様設計を任せず、内製にこだわったのですか。

ベンダーに設計まで丸投げすると、現場のニーズと開発者の完成イメージの間に乖離が生じ、使い勝手の悪いシステムになりがちだからです。これでは現場が使わなくなり、デジタル化も進みません。

当社は現場の声をもとに、画面のレイアウトなどユーザーインターフェースの部分までかなり具体的に提案したので、開発会社もイメージを共有しやすかったはずです。ベンダーマネジメントには、発注前の準備が大事だとあらためて思いました。

自ら職場を変える経験で、社員は勝手に育つ

――基幹システムを導入したことで、社員に変化はありましたか。

それまで、非常に時間がかかっていた製造スケジュールの構築が自動化された上に、できたスケジュールを、担当者が現場の都合に合わせて入れ替えることも、簡単にできるようになりました。この結果、現場スタッフの作業時間と労力が大幅に減り、製造ラインの改善に取り組む余裕も生まれて、生産性が急速に高まりました。

さらにITの効果を目の当たりにした社員が「自分のこの仕事も、IT化できるかもしれない」という発想を持つようになりました。製造現場だけでなく事務スタッフからも「基幹システムにこのソフトをつなげば、データ入力の手作業を省けるのではないか」といった改善提案が、つぎつぎと出るようになったのです。

――社員の提案はどのように取り上げられ、形になるのでしょうか。

業務改善策などを話し合う月1回の会議が、提案の場になっています。提案者は、ソフトの仕様をまとめて開発費の見積もりをとり、ソフトの導入で削減できるコストなども試算します。見積もりをとる際に管理職の許可は必要ありませんし、経営サイドも2年で採算がとれることが確認できれば、基本的にはゴーサインを出して、実現を後押しします。

今では技術系・事務系スタッフの大半が、ソフト開発を通じて職場を改善するというプロセスを経験するようになりました。提案が実現して仕事が楽になり、残業が減ることで、モチベーションも高まります。この結果、社員が勝手に育つようになったのです。

こうした取り組みの最大の成果は、残業が減ったことです。以前6人いた営業社員は3人になり、ほぼ定時で帰ります。今期の売上高は過去最高を見込んでいますが、多くの作業が自動化されて働き方が効率化したため、時間内に十分業務をこなせるようになりました。事務スタッフの人数も、過去10年で最も少ないレベルです。

――自律的に働く企業風土が、もともとあったのでしょうか。

当社は40年ほど前に、当時1台1億円を超えていた3D CADを設計にいち早く導入するなど、新しいことに挑戦する企業風土を持ち続けてきたと思います。世界初の電気自動車(EV)「i-MiEV」の電池ケースを全量手掛けるなど、EVにも早い時期に参入しています。

当社は40年ほど前に、当時1台1億円を超えていた3D CADを設計にいち早く導入するなど、新しいことに挑戦する企業風土を持ち続けてきたと思います。世界初の電気自動車(EV)「i-MiEV」の電池ケースを全量手掛けるなど、EVにも早い時期に参入しています。

創業以来のベンチャーマインドが土台となってDXが進み、先ほどお話しした改善提案が出るようになって、社員の仕事全般に対する意識が「やってもらう」から「自分で変える」に変わってきたのだと思います。

「スモールスタート」がリスキリングのコツ 使う場面を少しずつ増やす

――社員の知識やスキルを高めるために、どのような取り組みをしていますか。

約10年前から「5GEN5min」という取り組みを続けています。これは「5つの原則を5分で教える」という意味で、社員が交代で週1回、5~10人ほどの同僚に5分間、職場で必要だと思うことを教え合うのです。不具合の再発防止に関する提案や、新しい技術を使う時は、プレス機のすき間を100分の1狭くするとうまくいく、といった細かなコツなど、ホットイシューを短時間で話すので、何を聞いても身につきます。

外部から講師を招いての集団研修も実施してはいますが、多くの場合、社員一人ひとりが必要とする内容は研修のごく一部で、不要な部分は忘れてしまいます。研修はコストも時間もかかりますから、社員に響く内容かどうかを慎重に見極めるようにしています。

――DXを進めるなかで、社員に新しいスキルを獲得してもらうことは不可欠です。どのようにアプローチすれば、社員に抵抗なくスキルを習得してもらえるでしょうか。

仕事のスキルは語学と同じで、使うあてがなければ、なかなか習得できません。ですから新しいスキルやツールも、社員が使う場面をなるべく増やすことが肝心です。また「スモールスタート」で小規模に始め、少しずつ使う人を増やすのも、成功のコツです。

既存のクラウドサービスやアプリケーションを使う際も、少人数なら無料プランから始めて、使えそうだと分かった時点で有料プランに移行すればいいので、リスクとコストを最小限に抑えられます。全員に強制的に使わせるのではなく、必要な時に参加してください、という緩い運用ができるので、社員の負担感も軽減できます。

――スモールスタートで成功した事例は、社内にありますか。

IoT GOは、製造ラインに一斉導入するのではなく、まず3つのラインに入れ、得られた稼働率を、毎日手書きのグラフで掲示しました。稼働率の上昇がグラフに可視化されたことで、別のラインの担当者も「うちだって生産性が上がるはず」と思うようになり、データをもとにラインごとの違いを比較したり、オペレーションの改善策を考えたりするようになりました。経営陣が「使え」と言わなくても、自然にIoT GOのデータ活用が広がっていったのです。

IoT GOは、製造ラインに一斉導入するのではなく、まず3つのラインに入れ、得られた稼働率を、毎日手書きのグラフで掲示しました。稼働率の上昇がグラフに可視化されたことで、別のラインの担当者も「うちだって生産性が上がるはず」と思うようになり、データをもとにラインごとの違いを比較したり、オペレーションの改善策を考えたりするようになりました。経営陣が「使え」と言わなくても、自然にIoT GOのデータ活用が広がっていったのです。

3年前、オンライン会議などのクラウドサービスを導入した時も、最初の利用者は営業担当者5人と私だけ。そこから徐々に会議資料や図面をクラウド上に移し、クラウドに入る必要がある社員を、数人ずつ増やしていきました。今ではほとんどの情報がクラウド化され、スマホでいつでも、どこからでも把握できるようになりました。

――新たなスモールスタートの取り組みはありますか。

IoT GOの導入で、業務を「見える化」するだけで生産性が大きく向上することが分かりました。そこで、製造現場だけでなく全業務を可視化するシステム「IoT GO DX」を、営業部に試験導入しました。IoT GO DXは業務をチェックリスト化し、リストの達成度合いを1画面に表示する仕組みで、進捗が遅れた人を早めに見つけて助けたり、業務プロセスを改善したりするのに役立ちます。従業員の仕事に余裕が生まれるほか、技術部門ではマニュアル兼チェックリストを随時更新し、チェックしながら業務を進めるので、人材育成にも活かせると考えており、今年中に全部門に広げる予定です。

聞き手:後藤宗明・大嶋寧子

執筆:有馬知子

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ