テレワーク・リモートワークについて3人の研究員と座談会を行いました

リクルートワークス研究所presents「研究員の『ひと休み ひと休み』Season2」は、研究員の「生の声」をお届けするPodcast番組です。

第9回は、3名の研究員(岩出朋子、小前和智、山口泰史)をゲストに迎え、テレワーク・リモートワークに関する座談会を実施しました。(司会進行は所長の堀川拓郎)

本コラムでは、収録音源から抜粋した内容をご紹介します。

※podcast番組はぜひこちらからお聴きになってください。

テレワーク・リモートワークをどれくらい実施してますか?

――今日はこの3人で、テレワークについて座談会を行いたいと思います。

コロナ禍でテレワークが定着したようにも見えましたが、コロナ禍が明けて出社に戻った企業や、ハイブリッドワークを取り入れるような企業も出てきています。直近ではAmazonやGoogleといった大手の企業がリモートワークを廃止するというニュースが話題になりました。

現在ワークス研究所では基本はフルリモートで、必要に応じて出社するという形式をとっていますが、実際皆さんどれぐらいテレワークを実施されているのか、お聞きしてみたいと思います。どれぐらいやっていますか?

岩出:週4かな? でも週1日は会社に来て、みんなと顔を合わせる感じですね。

小前:私は、基本週5かな。週1回ぐらい出社しますけども、その日も半分ぐらいはテレワークで、半分は出社みたいな形なので、ほとんどテレワークですね。

山口:私の場合は、ほぼほぼテレワークです。月1、2回出社することがあるかなというぐらいですね。

――研究員の皆さんはほぼほぼテレワークですね。ワークス研究所ではこのような状況ですけれども、山口さん、JPSED(全国就業実態パネル調査)の中で、一般的な企業におけるテレワークの導入・実施のデータがあるということだったので、簡単に、どんな状況なのか教えてもらえますか?

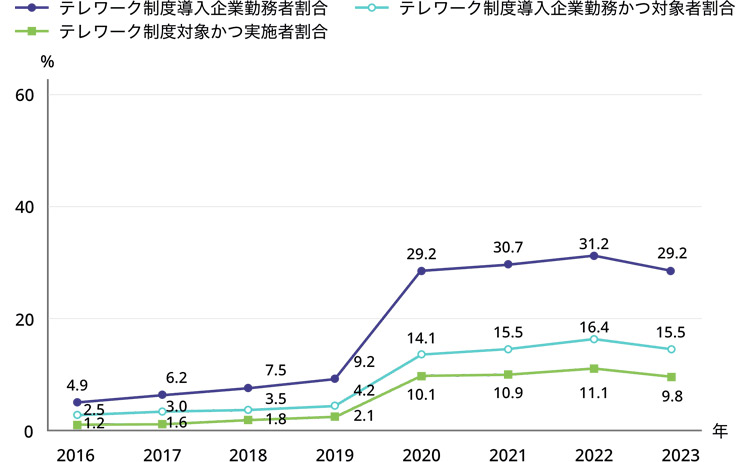

山口:はい、ぜひ「JPSED 定点観測」という形で検索してご覧いただければと思うんですけれども、最新2023年の実態として、テレワーク制度の導入企業に勤務している人の割合が29.2%、その企業に勤務していて制度の対象になっているという人の割合が15.5%、そして実際に実施しているという人の割合が9.8%と、コロナ禍でちょっと上がったんですけれど、直近では下がっているというような傾向になっています。

テレワーク制度導入企業勤務者、対象者、実施者割合(雇用者計) 出典:リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査」

出典:リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査」

注:テレワーク実施者とは、1週間のテレワーク時間が1時間以上の者を指す。

注:ウエイトバック集計を行っている。

――全体で見ると10%弱ぐらいの人がテレワークを利用しているということですね。小前さん、テレワークの実施についての前提条件というか、心得的なもの、そのあたりはいかがでしょうか。

小前:うちの研究所はやや特殊な就業環境だと思いますので、皆さん比較的テレワークメインで仕事をしていますけれども、そういった特殊なところでないと成り立たないというのが、先ほどの10%弱っていう数字に表れているのかなと思います。岩出さんはいかがですか。

岩出:私は4月に異動してきたんですが、人間関係が全くないままワークス研究所に来たので、最初のうちはリアルのミーティングを何回か皆さんやってくださって「あっ、こういう方なんだな」と、周囲の方の人となりを分かることができましたが、リモートだとちょっと難しいと思います。異動した直後からしばらくは週3くらいはリアルで会えていたので、安心感は結構保てていましたね。

入社時に人間関係の構築があるとスムーズに

――岩出さんの出社に合わせて周りの人も出社されていたんですか?

岩出:そうです。グループが迎え入れてくれる感じがすごくしました。新入社員の方などはあまりテレワークとの相性が良くないとか、仕事のことを聞く人がいない、困ったことを言えないというような意見をいろいろなところで聞いてはいたのですが、自分が経験して「あっ、これかな」と実感しましたね。

――小前さん、山口さんも、リクルートワークス研究所に中途入社でジョインされてきたと思うんですけれども、入った直後、いきなりテレワークですぐうまくいったのか、ある程度オンボーディング期間を経てテレワークできるようになっていったのか、どんな感じでしたか?

小前:業務自体は割と明確なので、やはり最初の人間関係の構築ですとか、あるいは、やっぱりどの人に何を聞くと分かるのかとか、そういった話が大きいのかなと。私の場合は最初3週間ぐらい出社でした。

山口:私の場合も同じで、最初2、3週間は出社をして、小前さんですとか、上司とかが来てくれて、直接話をしながらオンボーディングできるという、すごくいい環境だったと思います。その後、在宅で働くことになりましたが、うちのチームでは、Teams(Microsoft Teams)を使っていて、投稿するとすぐにスタンプをしてくれたりとか、リアクションが返ってくる。それですごく馴染みやすかったというのもあるかなと思います。

小前:スタンプいいですよね。うちの部署、結構早くて、リーダーの孫さんが、もう1分以内にOKとgoodボタンを押しますね。

――リアクションがあるとすごく安心するし、嬉しいですよね。ありがとうございます。

テレワークをやっていく中で、工夫しているポイントみたいなところは、何かありますか?

岩出: Teamsで何回もやりとりしていて、質問が3往復くらいしたら、多分コミュニケーション合っていないなと思って、私はすぐ電話しちゃいます。Teamsで長い文章をやりとりしてもちょっと疲れてきちゃうので、だったら、電話で確認したほうがいいやと思って。3回ぐらい同じことを聞かれるストロークが続いたら、「電話していいですか?」って言って電話します。電話のほうがコンテキストも伝わりやすいし、私が困っていることとかも補足ができて、解決が早かったりするので。

小前:メンションの範囲は考えますね。誰かと話をするんだけど、知っておいてもらったほうがいい同じ部署の人たちにもしっかりメンションする。ただ、あんまり広げると、今度は見なくなっちゃうみたいなこともあると思うので、そこのバランスは比較的考えているつもりです。個別にメンションすることもありますし、そのチームやスレッドに参加している人には見られるようにするとか、そこの使い分けはやや気にしています。

山口:お2人とはちょっと別の観点になりますが、出社する場合と違って、モチベーションの保ち方というか、家だとどうしてもダラダラしがちなので、毎朝きちんといつもの衣装に着替えて、それから後ろでホワイトノイズを流し始めるのを仕事の合図にしていて。ホワイトノイズというのは環境音というか、川のせせらぎの音などで、そういったものをかけると「仕事だ」っていう感覚になって仕事ができるようにしています。

岩出:山口さん、面白いですね。

小前:山口さんは、毎日Yシャツなんですよ。ちゃんと襟付きの。

山口:堀川さんと同じようにスティーブ・ジョブスを真似してるような形ですね。毎日同じものを着るという。

――ルーティンとしてね。逆に他のものを選ぶと、ちょっとルーティンが崩れちゃうから。切り替えにすごく気を使っているってことですよね。

山口:そうですね。同じ服を着ているとそこに頭を使わなくていいので、その分だけ頭も仕事にフルに集中できます。

――テレワークだと、ずっと朝から晩まで働こうと思ったら働けちゃうし、切り替えもなかなかしづらいから、切り替えはすごく大事ですよね。逆に仕事を止めるときとか、終わりのタイミングとかも決め事ってあるんですか?

山口:終わりは特になくて。実は私、子どもが小さいので、途中で仕事を中断をして夜に再開するんですよね。なので、そこについては、それこそお風呂とかにも入った後なので、もう服も全然違いますし。

――お風呂上がりはYシャツじゃないんですね、さすがに(笑)。

この座談会の続きはpodcastでお楽しみください。

■リクルートワークス研究所presents 研究員の「ひと休み ひと休み」

・Spotifyはこちら

・YouTubeはこちら

岩出 朋子

大学卒業後、20代にアルバイト、派遣社員、契約社員、正社員の4つの雇用形態を経験。2004 年リクルートHR マーケティング東海(現リクルート)アルバイト入社、2005年社員登用。新卒・中途からパート・アルバイト領域までの採用支援に従事。「アルバイト経験をキャリアにする」を志に2024年4月より現職。2014年グロービス経営大学大学院経営研究科修了。2019年法政大学大学院キャリアデザイン学研究科修了。

小前 和智

東京理科大学理工学部工業化学科卒業、京都大学大学院工学研究科合成・生物科学専攻修了後、横浜市役所などを経て、2022年4月より現職。東京大学大学院経済学研究科博士課程修了。博士(経済学)。

山口 泰史

リクルートワークス研究所研究員/アナリスト。東京大学大学院教育学研究科博士課程単位取得退学、修士(教育学)。東京大学社会科学研究所・特任研究員、帝京大学高等教育開発センター・助教などを経て、2023年4月より現職。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ