人手が不足するなか、なぜハローワークの紹介件数は減少を続けるのか 古屋星斗

皆さんはハローワーク(公共職業安定所)に行ったことはあるだろうか。筆者は仕事柄、各地のハローワークを訪問したり出入りしたりすることが多々ある。ちなみに、私が勤務する職場の管轄は、ハローワーク飯田橋であり、東京ドームや小石川後楽園にほど近く、その大きな看板を見かけたことがある人も多いだろう。都内でも有数の大きなハローワークである。

仕事を探す人(求職者)と人材を探す企業(求人事業主)に対してサービスを無償で提供しているハローワークだが、日本の労働市場が構造的な人手不足に直面する(「労働供給制約」)なかで、大きな変化が起こりつつある。本稿ではハローワークが直面する変化をデータで示しつつ、これからを考えるヒントを提供したい。

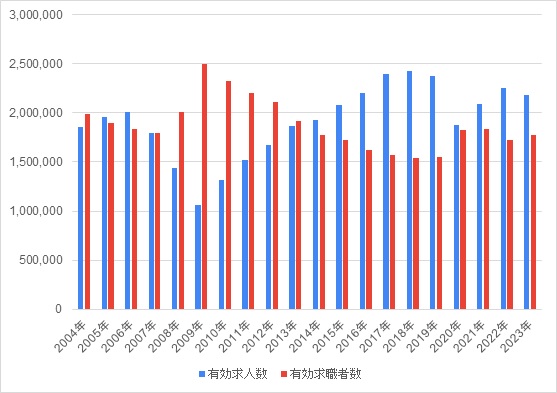

まず図表1は、有効求人数(ハローワークに企業が出す求人の数)と有効求職者数(ハローワークで仕事を探す人の数)の直近20年の推移である(各年12月の結果)。以下に簡単に整理した。

- 2014年以降、有効求人数が有効求職者数より多い傾向が継続しているが、これはそれ以前には一般的ではなく2012年以前は求職者数が求人数よりも多い状況も存在(※1)。

- 有効求人数はリーマンショックの2009年(106万件)を底にして長期的に増加傾向。コロナショックのあった2020年(187万件)でも減少幅は限定的であった。ただ、2018年(242万件)をピークとして、2023年は218万件とやや減少。

- 有効求職者数はリーマンショックの2009年(249万人)をピークに低下、2014年頃から150万~180万人台とほぼ横ばいで、2023年は177万人。

図表1 有効求人数・有効求職者数の推移(パートタイムを含む常用、各年12月) 出所:厚生労働省,一般職業紹介状況(常用労働者)

出所:厚生労働省,一般職業紹介状況(常用労働者)

景況感に比して出にくくなった求人

ここで興味深いことがある。企業の景況感と比較して「求人が出にくくなっている」のだ。

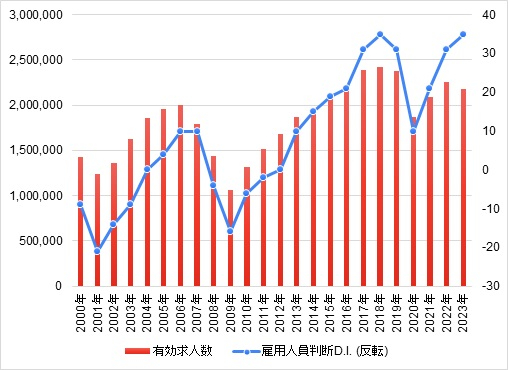

図表2では、有効求人数を、日銀「短観」における雇用人員判断D.I.(反転)という企業の人手不足感を示す代表的な経済指標と比較している。この指標がプラス方向に振れれば「不足感が強い」、マイナス方向に振れれば「余剰感が強い」わけだが、すでに企業の人手不足感は2023年に2000年以降で最も高い水準に達している。一方で、人手不足感が同水準であった2018年の求人数242万人と比較して、求人数は218万人と1割減っている。図表2の青い折れ線グラフ(人手不足感)と赤い棒グラフ(有効求人数)の上下変化の方向性と変化量が2016年頃までほぼ同期していたことを考えれば、直近の求人数の「頭打ち」といえる状況は不自然に見える。

図表2 人手不足感と有効求人数の推移 出所:厚生労働省,一般職業紹介状況(パートタイムを含む常用)、日本銀行,短観。共に各年12月の結果

出所:厚生労働省,一般職業紹介状況(パートタイムを含む常用)、日本銀行,短観。共に各年12月の結果

実はこの点について、2024年に入りさまざまな方面から議論が交わされるようになってきている。

内閣府の月例経済報告、2024年1月の閣僚会議資料では、「今月のポイント(3)労働需給のマッチングにおける最近の変化」として、「企業の人手不足感はバブル期以降最高水準に高まる一方で、ハローワーク(公共職業安定所)の有効求人倍率は横ばい傾向と、両者に乖離」と指摘されている。当該資料によれば、求職者の入職経路別割合に占めるハローワークの比率は、2013年の26.7%から、2023年には15.1%まで低下しており、この背景には若年層のハローワーク利用低下傾向、また民間職業紹介を通じた正社員の求人や、スポットワークでのマッチングの増加傾向があると指摘されている。

日本経済新聞の2024年3月31日付朝刊1面「チャートは語る 人手不足映せぬ政府統計」では、人手不足感と有効求人倍率の傾向が乖離していることを指摘、月例経済報告と同様のデータを中心にハローワークの利用率の低下をもとに「ハローワークでの職探しの減少が拍車をかけている」とする。

リクルートワークス研究所でも、2024年2月15日の「共鳴協奏 【所内対談】労働供給制約前提の労働政策へ転換を 働き手目線で社会を変える」において、厚生労働省でこれまで労働政策の立案に関わってきた松原哲也客員研究員と筆者が本件について議論している。筆者は求人倍率と雇用人員判断などの乖離について「ハローワークに求人を出しても、待っているだけでは全く採用ができないために、訴求力を上げる必要性に迫られ民間サービスでの求人に切り替えている可能性がある」と指摘、労働行政の経験が長い松原氏は「ハローワークの最重要機能はセーフティネットであり、有効求人倍率もハローワークに出された求人・求職者を集計するので、以前から全体像の把握には限界もあった」等々と論じている。

慢性的な人手不足=労働供給制約下において、労働市場の全体像を把握することの重要性は増している。しかしここまで見てきたように、有効求人倍率など労働市場の状況を把握する主要な指標は「ハローワークに出された求人・求職者」の数であり、労働市場全体の状況を反映するとは限らず、実際に労働市場の逼迫度合いとハローワークの有効求人数の動きには乖離が生じている可能性がある。人々の労働の重要なセーフティネットであるハローワークが今後どうあるべきかを考えるためには、その変化にしっかりと向き合う必要がある。

減少するハローワークの「就職件数」と「紹介件数」

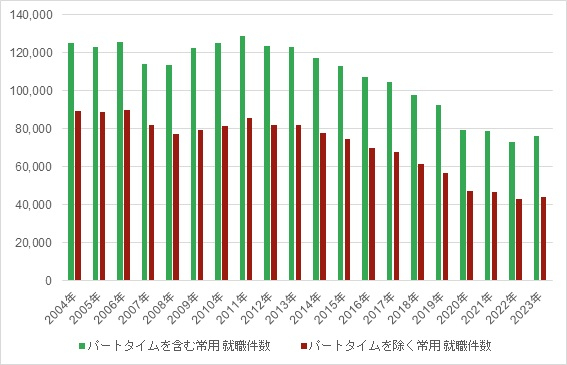

そう考える際に筆者が懸念しているデータがある。ハローワークによる就職件数と紹介件数が急速に減少していることだ。まず、図表3に就職件数のこの20年の推移を掲載している。就職件数とは、「有効求職者が就職したことを確認した件数をいう」(※2)とされている。つまりハローワークに職を探しにきた人が就職した件数だ。この数は、2004年から2013年頃まではほぼ横ばいで12万件前後(パートタイムを含む常用)であったが、その後減少傾向が継続しており、直近2023年には7.6万件と、実に10年ほどで4割近く減少している。ここで重要なのは人手不足感が2023年と同水準であった2018年でも9.7万件だったということである。なお、パートタイムを除いても、2004年に8.9万件、2018年に6.1万件、2023年に4.4万件であった。むしろ減少幅でいえば、パートタイムを除いた正規社員などの就職件数の方が大きい(2004年から2023年の減少幅:パートタイムを含む常用はマイナス40.3%、パートタイムを除く常用はマイナス50.5%(※3))。

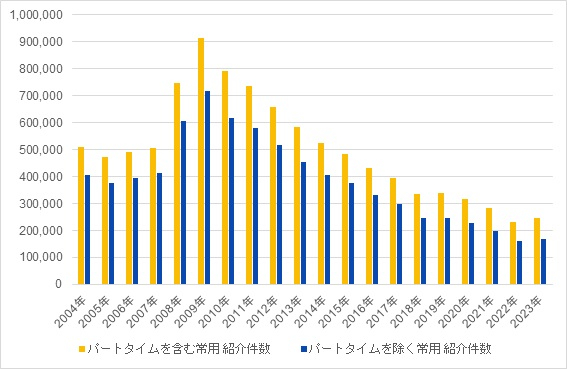

さらに、減少幅が大きいのが紹介件数である(図表4)。ピークの2009年を起点とすると、直近2023年にはパートタイム含む常用の紹介件数はマイナス73.0%、パートタイム除く常用の紹介件数はマイナス76.5%まで減少している。実際、パートタイムを含む常用で具体的な数字を見ると、およそ91万件から24万件になっているのだ。この紹介件数というのは定義が記載されていない統計項目であるが、同統計全体結果から推察するに「有効求人のうち求職者に紹介された件数」であると解される。

図表3 ハローワークにおける「就職件数」 出所:厚生労働省,一般職業紹介状況(常用労働者)(各年12月)

出所:厚生労働省,一般職業紹介状況(常用労働者)(各年12月)

図表4 ハローワークにおける「紹介件数」 出所:厚生労働省,一般職業紹介状況(常用労働者)(各年12月)

出所:厚生労働省,一般職業紹介状況(常用労働者)(各年12月)

企業に人材を紹介することが難しくなっている

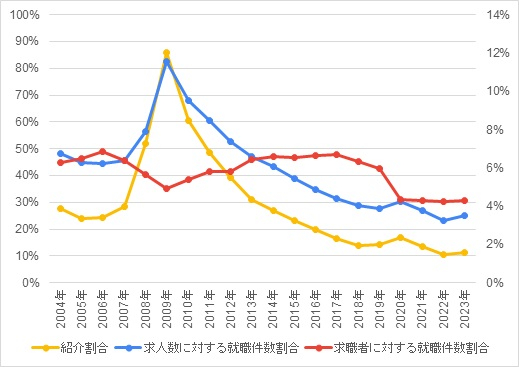

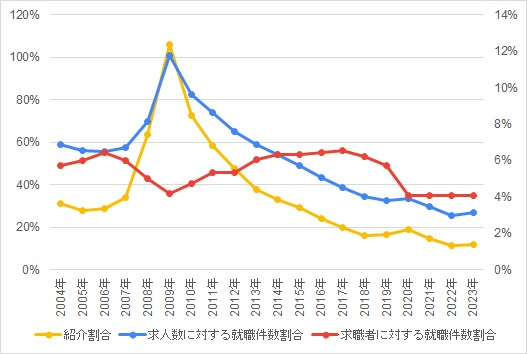

この状況を整理する(図表5)。有効求人数に占める紹介件数の割合(図表中黄色の折れ線)は2009年に85.8%だったが、その後継続的に減少し2023年にはなんと11.3%まで低下している。直近で9割方の求人は紹介がされていない状況にある。有効求人数に対する就職件数(図表中青色の折れ線)も、2009年の11.5%から2023年は3.5%となった。求職者に対する就職件数(図表中赤色の折れ線)は上記2つの統計のような著しい減少は起こっていないが(といっても直近2023年は2013~2019年の6%台と比較して4.3%と3分の2の水準である)、過去20年で最も低い水準にある。

なお、パートタイムを除いても同じ傾向であることを確認いただきたい(図表6、紹介件数などの減少幅はさらに著しい)。

こうした統計を総合すれば、ハローワークにおいては、企業から受領した求人に対して求職者を斡旋することが難しくなっている状況が顕在化している。

図表5 ハローワークにおける紹介などの状況(左軸:紹介割合、右軸:その他) 出所:厚生労働省,一般職業紹介状況(パートタイム含む常用)(各年12月)(※4)

出所:厚生労働省,一般職業紹介状況(パートタイム含む常用)(各年12月)(※4)

図表6 ハローワークにおける紹介などの状況(パートタイム除く)

出所:厚生労働省,一般職業紹介状況(パートタイム除く常用)(各年12月)

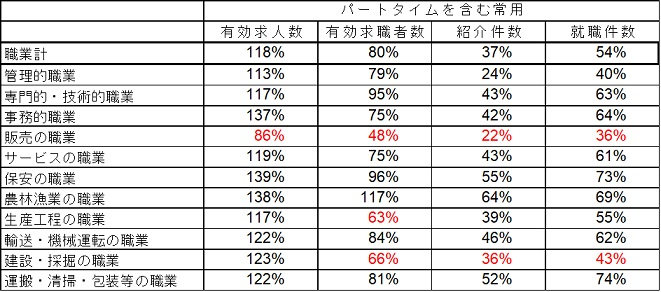

では、具体的にどんな職種の仕事を紹介できなくなっているのか。図表7の数値は2023年の職種別の件数が2013年比で何%かを表しており、最上段の「職業計」が産業全体の平均だ。全体では有効求人数は118%と増加、有効求職者数は80%と減少、紹介件数は37%、就職件数は54%とともに大きく減少している。このうち、紹介件数や就職件数に焦点を当てた場合、特にその減少幅が大きいのは、管理的職業、販売の職業、建設・採掘の職業であった(図表中赤字の部分)。

筆者はこのそれぞれについて、理由は異なるのではないかと考えている。管理的職業は企業における管理職などの求人であるが、高度な職務を担うマネジメント層の求人は個別のエージェントサービスやダイレクトリクルーティングなど、個別の事情を重視したマッチングが求められるため、求人需要は高まっているもののハローワークでの紹介による就職は減少していると考えられる。販売の職業は、そもそも有効求人数が減少している。企業の労働需要自体が自動化・機械化などのために長期的に減少している、もしくはスポットワークなどの新たな採用形態にシフトしておりハローワークに求人を出さなくなっている可能性がある(なお、筆者はコロナショックの影響を考えたが、同職種の件数減少は2010年代から一貫して継続しており、コロナショックの影響は一定程度あると評価できるもののそれが理由のすべてではない)。建設・採掘の職業は、有効求人数は増加幅が大きい一方で、有効求職者数は大きく減少している。求職者数の不足に起因する紹介・就職件数の減少だと考えられる(サービスの職業、生産工程の職業なども同様)。

ただ、そもそも企業の求人件数については産業構造自体の問題もあるため、正確には各職種の景況感や生産性の状況なども併せて検討する必要がある点には留意する必要があるが、特定職種においてハローワークの機能低下(紹介・就職件数の減少)が特に大きく見られるということは事実として押さえる必要がある(※5)。

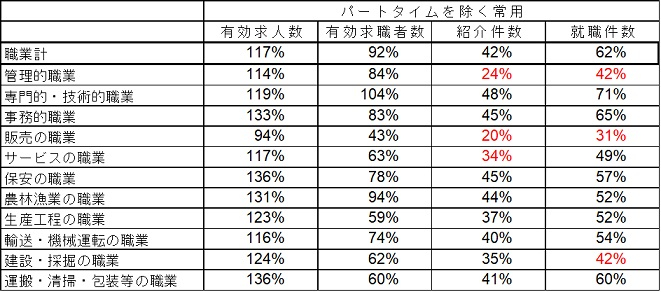

なお、図表8にパートタイムを除いた数値を記載しているが、図表7と概ね同じ傾向があることがわかる。

図表7 職種別件数(2023年/2013年比)

紹介件数・就職件数の減少率の高い上位3数値を赤字 出所:厚生労働省,一般職業紹介(パートタイム含む常用)(各年12月)

出所:厚生労働省,一般職業紹介(パートタイム含む常用)(各年12月)

図表8 職種別件数(2023年/2013年比)(パートタイムを除く常用)

紹介件数・就職件数の減少率の高い上位3数値を赤字

なぜ紹介できなくなったのか

こうした「ハローワークでの紹介・就職件数が長期的に減少している」状況に対しては、さまざまな理由が考えられる。例えば、労働供給制約に起因する構造的な人手不足が長期化するなかで、企業の一部が積極的に採用に投資を行うようになっており、このためハローワーク経由では採用が難しくなった・良い人材が獲得できなくなったと考える企業が実際の採用にあたっては他の手法に切り替えたことである。また、求職者側も、ハローワーク経由の求人よりも待遇などの条件面が良い求人を他の手法によって獲得することができるようになったことも想定しうる。

さらに現場レベルの理由として考えられるのは、就職先紹介の難度上昇である。人手不足が慢性化すれば、企業が求めるスキル・経験を持った求職者は稀少化し、マッチングの難度は上昇する。こうしたなかで、ハローワーク職員がいかに双方をつなごうとしても、スキル・経験面の質的なミスマッチのために1件1件の採用・就職を決定するための労力が高まっているのかもしれない。また、ハローワークを訪問すると、職員の方々がいつも忙しそうにされている。ハローワーク職員1人あたりの労働力人口は諸外国と比べて著しく多い(※6・※7)。ハローワークは就職斡旋だけでなくさまざまな業務を担うようになっているが、それにより業務負荷が高まったために人と企業をつなぐという基本的機能が低下している可能性もある。人員配置上の問題も指摘できるだろう。

いずれにせよ、労働市場が歴史的な転換点に立つなか(筆者は近代以降、人口動態に起因する2度目の転換点、「令和の転換点」と指摘している)、公的職業紹介の必要性は高まることこそあれ、低下することはない。しかし実際にその紹介機能は本稿で見た通り、紹介・就職件数ベースで看過できないほど低下している。まずはその理由を特定し、より良い労働市場のためにハローワークがどのような存在であるべきか、私たちは議論を始めなければならない。

(※1)なお、2000年12月も、求人数1,423,116件に対して、求職者数は2,147,584人と著しい求職者超過であった

(※2)https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/114-1_yougo.html

(※3)なお、2003年以前は「常用」のみの集計となっているため、この項では2004年以降で集計している

(※4)図表5・6の件数は、一般職業紹介状況の職業別件数の合計値を用いている

(※5)なお、職種別の小分類で最も就職件数が低下していたのは、「鉄道運転の職業」でなんと14%と2013年から就職件数が7分の1となっていた。求人数は297%と3倍近くなっているが、ほとんど就職者を紹介することができなくなっている

(※6)参考:厚生労働省, 公共職業安定所(ハローワーク)の主な取組と実績 https://www.mhlw.go.jp/content/000935626.pdf#page=48.00

(※7)もちろん、ハローワークスタッフの人数の問題はわが国で長期的に続いてきた状況であり、近年の紹介件数や就職件数の低下の説明を直接するものではないことには留意が必要

古屋 星斗

2011年一橋大学大学院 社会学研究科総合社会科学専攻修了。同年、経済産業省に入省。産業人材政策、投資ファンド創設、福島の復興・避難者の生活支援、政府成長戦略策定に携わる。

2017年より現職。労働市場について分析するとともに、若年人材研究を専門とし、次世代社会のキャリア形成を研究する。一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ