誰がテレワークできるのか? 仕事のタスク特性と労務管理手法に着目した分析 川口大司

コロナ禍のなかでテレワークに関心が集まっている。内閣府が5月25日から6月5日に約1万人を対象に行った調査によると、東京23区の就業者のうちの約23%は、仕事のほぼ100%をテレワークでこなしていると答え、追加的な約20%が仕事の半分以上をテレワークでこなしていると答えた。逆に言うと、コロナの影響が強かった東京23区の5月下旬から6月上旬の時期においてすら、約6割の就業者は仕事の半分以上を出勤して行っていたということであり、相当数の仕事がテレワークに移行することが難しかったことを示している。経営者の意識の古さや押印の慣行といったことがテレワークの実現可能性を妨げているとの指摘がメディアではなされているが、本当だろうか。テレワークの実現を難しくするより根源的な原因があるのではないだろうか。このような問題意識のもと、筆者はリクルートワークス研究所研究員の茂木洋之氏と、テレワークの可否を決する根源的な要因を探る分析を2020年1月に行われた第5回全国就業実態パネル調査のミクロデータを用いて行った。分析結果は東京大学大学院経済学研究科附属政策評価研究教育センターのディスカッションペーパーとして刊行した。以下ではその概要を説明したい。

平時のテレワークの規定要因を分析するために、コロナ禍の始まる少し前の2020年1月に調査が行われたのは幸運だった。この時点でどのような仕事がテレワークで行われているかを調べることでどのような仕事の特性がテレワークに向きやすいのか、逆に言うとテレワークに向かない仕事の特性は何かも明らかにできるためである。コロナ禍が始まった後のデータでは、ある仕事がテレワークに向いているか向いていないかとは無関係に、必要に迫られてテレワークに移行したというケースが含まれてしまうためだ。テレワークの可能性を規定する要因として私たちは主に二つの要因を考えた。一つは仕事のなかで行われる業務特性である。これをルーティンワークの度合い、肉体労働の度合い、対人でのやり取りの度合いという3つの特性でとらえ、これらとテレワークをしているかどうかがどう相関しているかを調べた。もう一つは労務管理のあり方である。テレワークが広がるなかで部下の仕事ぶりがみえにくくなり評価が難しくなったという声がきかれる。逆に言うと、個人の業績がみえやすく、それに対して処遇を決定しているような仕事ではテレワークが行われやすいのではないかと考え、成果に基づく労務管理手法を導入しているかどうかで仕事の特性をとらえることにした。以上の二つの大きな仮説に基づき、テレワークをしているかどうかが、タスク特性や成果に基づく労務管理手法の導入によってどのように規定されているかを多重回帰の手法で分析した。

調査にはテレワークをとらえる質問が二つある。客先を含む職場以外で仕事をどれくらいの時間行ったかという質問と、職場にテレワークの制度があるかという質問である。この二つの質問への回答の関係を分析してみると、テレワークの制度の対象になっていない人のなかにも職場以外の自宅やカフェといった場所で仕事をしている人が多いことがわかったため、職場以外で実際に仕事をしている人をテレワーク従事者と定義した。このなかにはいわゆる持ち帰り残業をしている人も含まれるわけだが、ここでの分析の目的はテレワークを行うことができるかどうかにあるためこの定義を採用した。この定義に従うと2019年12月の調査時点においておおよそ9%の就業者(自営業者を除く)がテレワークを行っていることが明らかになった。

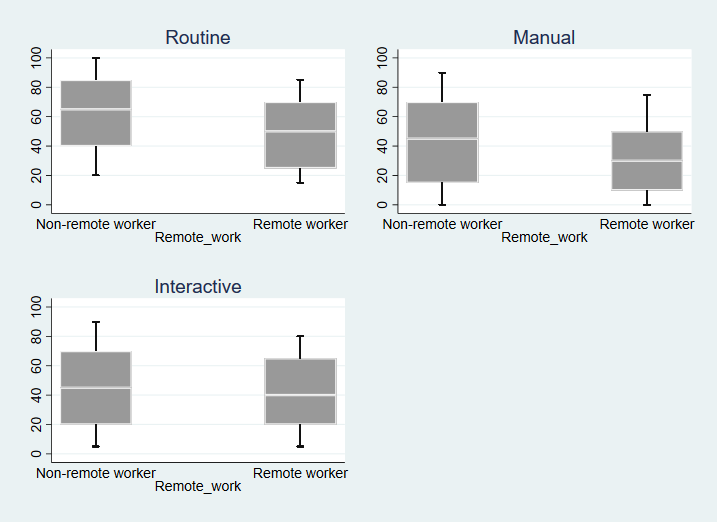

このように定義されるテレワーク従事者がどのような特性をもった就業者かを分析したところ、タスク特性との関係においては、テレワークを行っている人はルーティンの仕事をしている度合いが低く、肉体労働に従事している度合いが低いということが明らかになった。エッセンシャルワーカーと呼ばれる現業労働者のテレワークが難しいことがここに表れていると考えることができる。これとは別に職業別の分析も行ったが、警備や運転といった仕事では当然のことながらテレワークをしている人がほとんどいないことも明らかになった。一方で対人での仕事の度合いはテレワークをしている人とそうでない人で有意に差がないことも明らかになった。対人での仕事には専門職的な仕事と、飲食・宿泊といったサービス業の仕事の両方が混じっていることからこのような結果が得られたと考えられる。

次に仕事の成果のみえ方とテレワーク実施確率の関係をみるために労務管理の制度とテレワークの関係を調べた。仕事の成果がみえることを前提とした労務管理制度として成果主義的賃金、Key Performance Indicator (KPI) に基づく管理、MBO (Management by Objective)といった労務管理を取り上げた。それぞれ、上司が部下に具体的な目標を期首に与えて、期末にはその達成状況を伝えて人事評価をするという仕組みである。そもそも仕事の成果が明確に言語化できる、数値化できるということが前提の人事制度であると言える。ここで非テレワーク就業者の23%が成果主義的雇用管理のもとで働いている一方で、テレワーク就業者は37%が同制度のもとで働いていることが明らかになった。さらに非テレワーク就業者の17%がKPIで雇用管理されているのに対してテレワーク就業者は31%であった。同様に、非テレワーク就業者の20%がMBOで雇用管理されているのに対して、テレワーク就業者は31%であった。どの指標でみたとしてもテレワーク就業者は5割以上成果がみえることを前提とした雇用管理制度のもとで働いていることが明らかになった。

このように就業者のタスク特性や成果のみえやすさがテレワークをしているかどうかを規定している。しかしながら、このような相関関係は就業者の特性の違いから生み出されているのかもしれない。この点を明らかにするために、性別、6歳以下の子どもの有無、年齢、学歴といった本人の属性、非正規か否か、勤め先の規模といった勤め先の属性を制御した分析も行った。その結果、ルーティン、肉体労働、対人業務といったタスク特性はそれぞれテレワーク確率を減少させていることがわかった。学歴や企業規模といった仕事の種類を大まかに規定するような要因を制御すると、ルーティン・肉体労働・対人交渉といったタスクを伴う仕事はテレワーク化が難しいことを示していると言える。その一方で、成果主義、KPI管理、MBO管理といった成果に基づく労務管理の適用はテレワーク確率を上昇させることが明らかになった。やはり、仕事の成果をみえやすくする労務管理手法は、テレワーク環境と親和性が高いのである。これらの基本的な傾向は産業や職業を固定したとしても引き続き観察された。

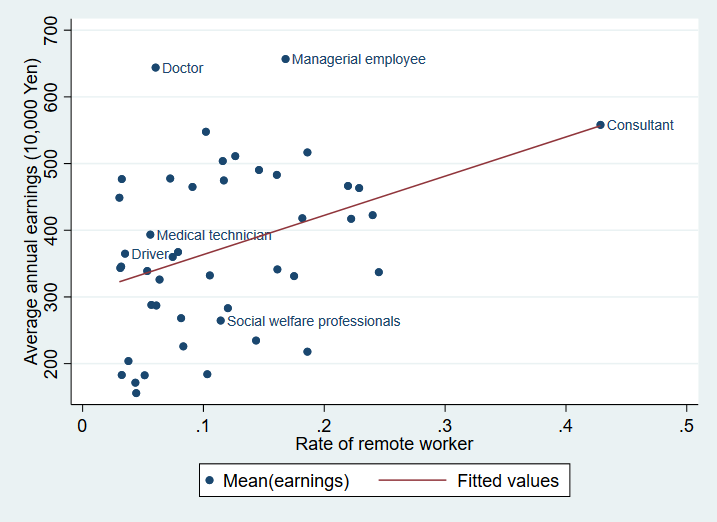

このように職業ごとのタスク属性と労務管理のあり方の関係を考えると、年収が高い職業のほうがテレワークをしている確率が高いという関係があることも明らかになった。上の図は職業ごとにテレワークをしている確率と平均年収の関係をプロットしたものである。これをみるとコンサルタントは40%以上がテレワークをしていて平均年収は約550万円であることがわかる。その一方、運転手でテレワークをしている人の割合は5%以下とほぼ皆無であり平均年収は350万円前後である。全体的な関係をみてみてもテレワークをしている人の割合が高い職業ほど年収が高いということが明らかである。

上記の分析は、仕事のタスク特性がテレワーク可能性を規定する一方で、仕事の成果がみえやすいかどうかもテレワーク可能性を規定していることを明らかにした。あるいは、仕事の成果を見える化するような労務管理の導入とテレワークの導入が同時に起こることが明らかになった。つまりテレワークの導入と成果の見える化を志向する労務管理の変革は補完的であり、テレワークの導入だけを進めると、労働者の管理が十分にできなくなり、生産性が下落してしまうことが示唆される。テレワークの導入は仕事のあり方の大きな変革を求めるものになるということは間違いないようだ。

もっとも、タスクの特性や働き方の特性よりテレワークの導入が難しい人々がいることも事実で、このような職業に就く人々の所得は2019年12月の時点でもとより低かった。これらの仕事に従事する人々はコロナ禍のなかでもテレワークが難しいため、大きな所得減を余儀なくされている恐れが強い。つまりコロナ禍がもとよりあった不平等を拡大するようなショックであることは確かであり、ターゲットを絞った経済的支援策が継続的に行われる必要があることを示唆していると言える。

川口大司(東京大学大学院経済学研究科教授)

・本コラムの内容や意見は、全て執筆者の個人的見解であり、

所属する組織およびリクルートワークス研究所の見解を示すものではありません。

※本コラムを引用・参照する際の出典は、以下となります。

川口大司(2020)「誰がテレワークできるのか?仕事のタスク特性と労務管理手法に着目した分析」リクルートワークス研究所編「全国就業実態パネル調査 日本の働き方を考える2020」Vol.1(https://www.works-i.com/column/jpsed2020/detail001.html)

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ