無期転換ルールに当てはまる人はどれくらいいるか 戸田淳仁

2018年4月、無期転換ルールにより、企業に対して無期転換を申し込む人が多く出てくると言われている。無期転換ルールとは、有期労働契約(非正規社員の多くは有期労働契約を企業と結んでいる)を更新し続け、同一企業において通算で5年以上働いている人に対して、労働者の申込みによって無期労働契約に転換する取り決めのことだ。労働契約法の改正により2013年4月以降の契約に適用されるこのルールは、5年たった2018年4月に本格的に運用されることになる。

こうしたルールが作られた目的は、非正規雇用の不安定性を解消することだ。有期労働契約は、一部の例外を除き3年以内の契約期間となっているが、日本では、契約期間が半年や1年のケースがわりと多く、多くの場合は契約を更新し続けてあたかも期間の定めのない雇用になっていることが指摘されていた。「あたかも」期間の定めがないのであれば、「実質的に」期間の定めのない無期雇用に転換しても構わないだろうという考え方が背景にある。

このルールが制定された頃は、リーマンショック後の雇い止め増加や失業率増加を背景に非正規雇用の安定性が問題になっていたため、無期転換することにより企業の負担も増えるが、社会的には致し方ないという風潮があった。その後、景況感も回復し失業率も低下し、多くの企業が人手不足に陥っている中で、有期雇用の人でも定着してくれるのであれば無期雇用に転換したいと考える企業が増えてきたという印象を筆者は持っている。無期転換ルールで言われる5年を待たず、定着してくれる人がいればそれより前に無期に転換したいという人事担当者の声もあるし、実際に無期雇用に転換されている。

環境が大きく変わった中で、そもそも無期転換ルールに当てはまる人はどれくらいいるだろうか。「全国就業実態パネル調査2017」の結果から見ていきたい。

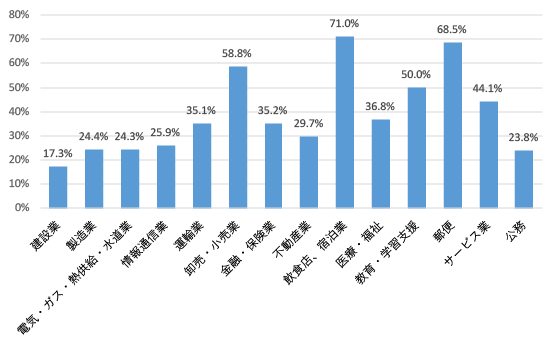

まずは、雇用者に占める非正規の割合について見ておきたい。図1を見ると、全体では非正規の割合は39.3%であるが、「飲食店、宿泊業」が71.0%とほかの業種よりも高い。それに続き、郵便、卸売・小売業、教育・学習支援、サービス業において非正規の割合が高い。一方で、建設業、公務、電気・ガス・熱供給・水道業、製造業の非正規の割合が低く25%を下回る。業種により非正規の割合が大きく異なることはこれまでも多くの識者によって指摘されてきたとおりだが、この点を踏まえたうえで、無期転換ルールに当てはまる人はどれくらいだろうか。

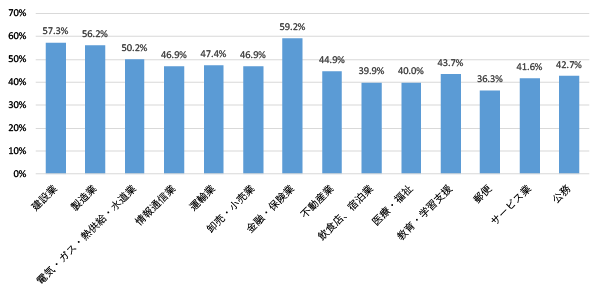

2018年4月時点で通算5年以上働いている人に対して適用されるため、2013年4月以前から勤めている非正規(集計では派遣社員を除いている)ということになる。図2は業種別に、「全国就業実態パネル調査2017」が実施された2017年1月時点での、非正規のうち2013年4月以前から勤めている者の割合を表したものである。

図1 雇用者に占める非正規の割合(2016年12月) 注:ここでの非正規は派遣社員を含む。雇用者に占める派遣社員の割合は業種計で3.7%

注:ここでの非正規は派遣社員を含む。雇用者に占める派遣社員の割合は業種計で3.7%

図2 非正規のうち2013年4月以前から同一企業で働いている人の割合 注:2013年4月以前から同一企業で働いている人を、2018年4月の無期転換ルール適用に当てはまると想定される人と考えている。派遣社員を除く。

注:2013年4月以前から同一企業で働いている人を、2018年4月の無期転換ルール適用に当てはまると想定される人と考えている。派遣社員を除く。

図2を見ると、業種平均でも47.5%が2013年4月以前より働いている非正規であり、中でも金融・保険業が59.2%、建設業57.3%、製造業56.2%と、先ほど見た非正規の割合の低い建設業や製造業において長期勤続をする非正規が多い。一方、飲食店、宿泊業や郵便は長期勤続の非正規の割合がやや低い。

仮に2018年4月までに離職や正規転換がないことを前提とした場合、893万人(非正規のうちの46.7%)の非正規が無期転換ルールに適用される可能性があることを示している。この数字は多めに見積もった数字であり、実際に無期転換される人数ではない。なぜなら、無期転換の権利が発生しても、仕事内容が変わったり責任が重くなることを懸念して、無期転換を希望しない人も少なからずいるからだ。また、5年を超えないように雇用契約を解除する企業も少なからず出てくるだろう。それを割り引いても、適用される可能性がある人数はとても多いものだ。

無期転換ルールの本格運用が半年前に迫り、一部の企業では無期転換後の職務や待遇を決めているが、いまだに対応を決めていない企業が多いと言われている。非正規の多くが長期勤続をしており、企業においても貴重な人材であるだけに、無期転換ルールをうまく活用し、雇用の安定と雇用調整のしやすさのバランスをとることが求められている。

戸田淳仁(リクルートワークス研究所 主任研究員/主任アナリスト)

・本コラムの内容や意見は、全て執筆者の個人的見解であり、所属する組織およびリクルートワークス研究所の見解を示すものではありません。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ