「パート・アルバイト=廉価な労働力」を超えて

第2回となる本コラムでは、市場環境が今後変容すると考えられるなか、企業が賃上げの効果を把握することの重要性について、労働市場で生じている事象や経済理論をもとに説明していく。

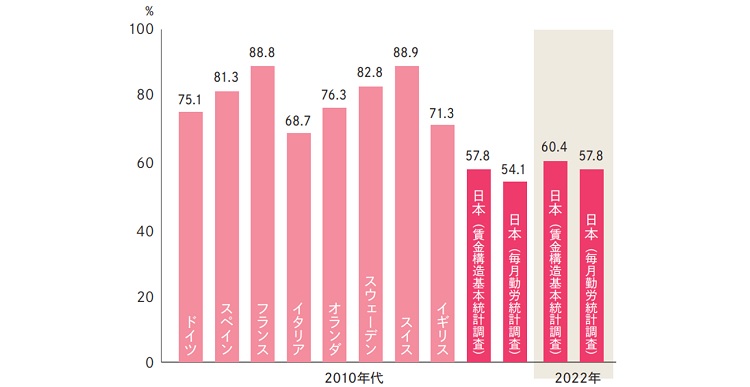

国際比較上、日本のパートタイム労働者の賃金水準は低い

図表1では、フルタイム労働者の賃金を100(%)として、2010年代の日本と欧州各国のパートタイム労働者 の賃金水準を比較している。日本は欧州各国と比較してパートタイム労働者(※1)の賃金水準が相対的に低いことが確認できる。2010年代以降、パートタイム労働者の賃金水準が上昇しているとはいえ、最新となる2022年の水準でみても6割程度に留まっており、差はまだ大きい。

図表1 パートタイム労働者の賃金水準の国際比較 出所:Eurostat Structure of Earnings Survey(2010、2014、2018)、賃金構造基本統計調査(2010、2014、2018、2022)、毎月勤労統計調査(2014、2018、2022)

出所:Eurostat Structure of Earnings Survey(2010、2014、2018)、賃金構造基本統計調査(2010、2014、2018、2022)、毎月勤労統計調査(2014、2018、2022)

注1:欧州諸国と日本の比較は、2010年、2014年、2018年の値の平均(毎月勤労統計調査は2014年、2018年のみ)で実施し、日本のみ2022年のデータも併記した。

注2:対象者は、Eurostat 10人以上の雇用者を有する企業;賃金構造基本統計調査 10人以上の常用労働者を雇用する事業所;毎月勤労統計調査 常時5人以上を雇用する事業所。

日本においてパートタイム労働者の賃金水準が相対的に低い要因の1つとして、企業内部の問題が指摘できる。具体的には、職務や人材の活用に関して、正社員との差がある点があげられる。厚生労働省「パートタイム労働者総合実態調査」(※2) によれば、「正社員と職務が同じであるパートタイム労働者がいる」事業所は、2011年には16.7%、2016年には15.7% あった。最新の2021年調査では、正社員と職務が同じパートタイム・有期雇用労働者がいる事業所の割合が示されているが、それでもこの割合は21.5%とあまり拡大しなかった。すなわち、日本においては、そもそも正社員と同一の職務に就くパートタイム労働者が少ないといえる。このことが、日本におけるパートタイム労働者の賃金水準が低い大きな要因となっている。

企業が交渉力をもちやすい市場環境

次に、労働需給の側面からパートタイム労働者の賃金が低かった理由を考えてみよう。ここでは、パート・アルバイトとして働く人の「働く理由」が重要になる。リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(2023)(JPSED)」(※3) によれば、パート・アルバイトとして働く人がその働き方を選ぶにあたって最も重視した理由(単一回答)は、「家計の補助・生活費・学費等を得たいから」(36.9%)や「自分の都合の良い時間に働きたいから」(28.7%)といったものだった (※4)。

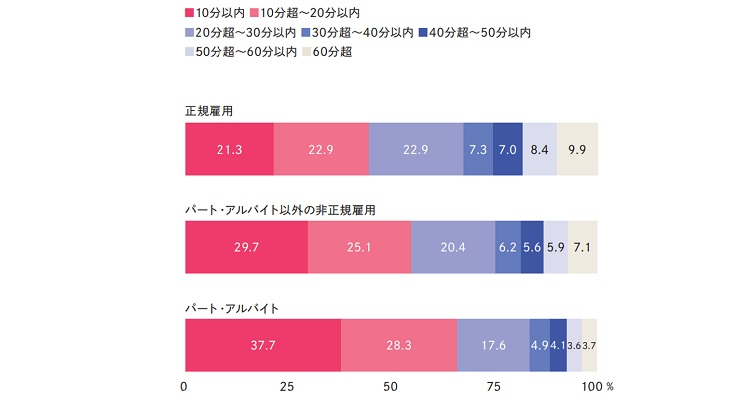

図表2 雇用形態別の通勤時間 出所:リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(2016-2023)」

出所:リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(2016-2023)」

家計補助的な、あるいは柔軟な働き方を望む者が勤務先を選ぶ場合、自宅から距離が近いことが優先順位として高くなりやすい。実際、雇用形態別の通勤時間をみると、パート・アルバイトは片道の通勤時間が10分以内の割合が37.7%であり、20分以内で66.0%、30分以内では8割を超える。他の雇用形態と比べて明らかに通勤時間が短い傾向にある(図表2)。労働者が自宅近くで仕事を探すことは、裏を返せば、パート・アルバイトを採用したい店舗が採用における交渉力をもつことにつながる。働きたい人にとっては働く場所が限られるので、その範囲での就業を前提とすれば賃金など労働条件の交渉は企業側つまり当該店舗に有利に働く。このような状況を経済学では買い手独占(monopsony)(※5) というが、自宅近くで短時間柔軟に働くことに重きを置いた層が一定数存在したことが、これまで企業にとって廉価な賃金水準で労働力を確保できる状況を作っていたといえるだろう。

人材戦略の構築には、賃上げの効果を知る必要がある

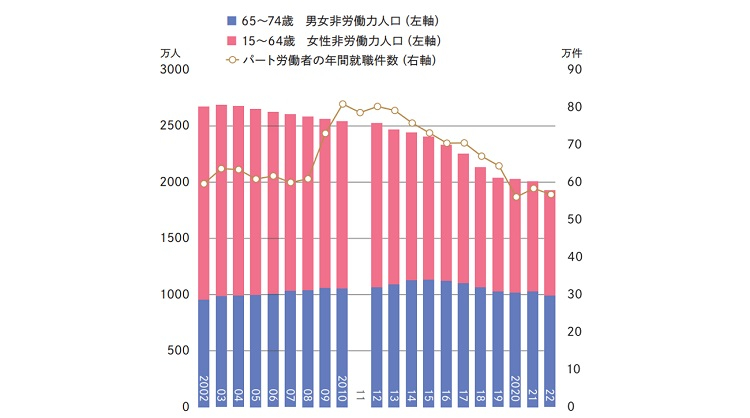

現在に至るまでは、就業者の増加によって、買い手独占的な市場が保たれてきた。実際、人手不足感が指摘されてきた2010年代においても、女性や高齢者を中心に、全国の就業者数は右肩上がりに増え、コロナ禍直前の2019年には6,724万人と過去最高水準を記録した。しかし、このような状況は、今後は続かないだろう。図表3は、15~64歳女性と65~74歳男女の非労働力人口の合計とハローワークを通じた短時間労働者の就職件数の推移を示している。これをみると、非労働力人口は長期的に減少しているとともに就職件数も減っている。非労働力人口の減少は、2010年代の就業者数増加を支えた労働供給の潜在的なストックが減少していることを示す。このような環境の変化が、企業にとっては労働者の獲得が年々難しくなってきていることにつながっているものと考えられる。

図表3 非労働力人口と入職者数の推移 出所:総務省「労働力調査」、厚生労働省「職業安定業務統計」

出所:総務省「労働力調査」、厚生労働省「職業安定業務統計」

注:2011年は東日本大震災の影響により、非労働人口は欠損している。

今後、人手不足が本格化していくことになれば、人手を確保するため、企業はさらなる賃上げを迫られる可能性がある。とはいえ、単に賃金を上げるのみでは企業にとって利益水準の縮小につながってしまう。企業は無作為に賃上げをするわけにはいかない。そう考えれば、どの程度の賃金水準にすれば人員をしっかりと確保できるのか把握する必要がある。つまり、賃金の“最適な水準”を見極めることが必要となってくる。そのような見極めに欠かせないのは、賃上げによってどのような効果を期待できるのかについての、確かな知見である。

このような観点から、第1回コラム「賃上げの効果をいま一度捉え直す」で述べたように本研究では、賃上げによってパート・アルバイトの採用や定着にどの程度の効果があるのかを、人事データをもとにした定量的な分析を実施する。人材を確保するための施策の比較や組み合わせを考えるうえでも、各施策の費用対効果や影響の大きさを考慮して人材戦略を立てるうえでも、賃上げの効果を定量的に捉えることはきわめて重要である。

さらに、賃上げと同時に企業が検討すべき、全社的な取り組みについても示した。賃上げは従業員1時間あたりのコストを引き上げることになるため、仕事の配分や人材育成の在り方など既存の取り組みを見直す必要も出てくるだろう。また、人手不足の深刻化や賃上げを実施するなかで長期的な雇用関係を見据え、パート・アルバイトの人材育成の在り方が変わっていく可能性も考えられる。賃上げを起点として、企業がとりうる戦略を考えるためのエッセンスを提供していく。

(※1)パートタイム労働者には正規雇用も一部含まれている。その意味で、本研究でいう「パート・アルバイト」とは異なる。データの制約上、図表1においてはフルタイム労働者とパートタイム労働者の分類によって論じた。

(※2)最新の2021年実施時には「パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」に名称変更された。

(※3)集計にあたっては、クロスセクションウエイトを用いている。

(※4)ここでいうパート・アルバイトとは、勤め先での呼称が「パート・アルバイト」であり、かつ時給で働く者に限定した。

(※5)買い手独占的な労働市場を想定して日本の労働市場を分析した研究として、例えばIzumi et al.(2020)などがあげられる

■参考文献

Izumi, Atsuko, Naomi Kodama, and Hyeog Ug Kwon (2020), “Labor Market Concentration on Wage, Employment, and Exit of Plants: Empirical Evidence with Minimum Wage Hike”, CPRC Discussion Paper Series, Competition Policy Research Center, Japan Fair Trade Commission.

小前 和智

東京理科大学理工学部工業化学科卒業、京都大学大学院工学研究科合成・生物科学専攻修了後、横浜市役所などを経て、2022年4月より現職。東京大学大学院経済学研究科博士課程修了。博士(経済学)。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ