~「#大学生の日常調査」インタビュー分析③~ケースレポート《体育会系編》

白百合女子大学

文学部英語英文学科講師

上野由佳

大学生活で豊かなギフトを獲得するポイントは何か、コロナ以前では大学生の半数以上の人が何らかのクラブやサークルに所属していることから、〜「#大学生の日常調査」インタビュー分析②〜では、趣味・スポーツ系サークルをトップコミュニティに選んだ人たちの事例を分析した。そこでは、サークルの内容や特性にまで踏み込むことによって、自己発見・自己変容の度合い、またそれによって得られる環境適応性への影響が異なることが明らかになった。

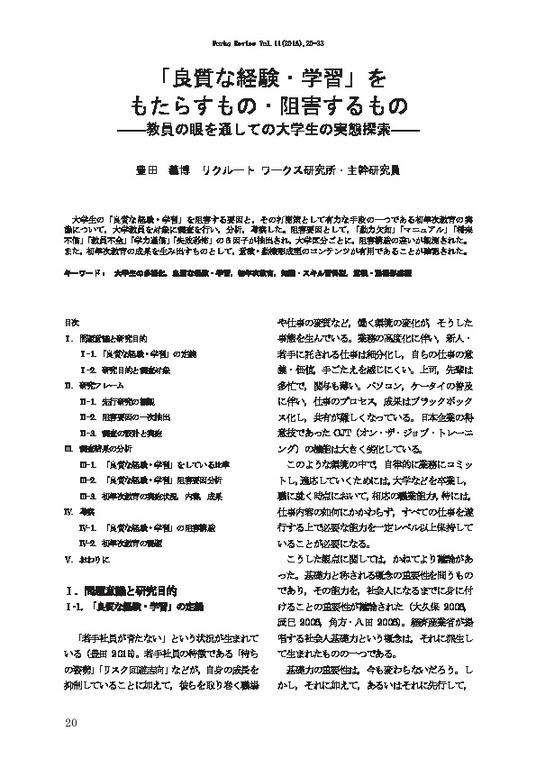

今回はサークルではなく、時間的にも組織的にも拘束力の強い部活動、しかも体育会系の部活に所属していた人たちに焦点を当てる。本調査の中で、体育会系部活をトップコミュニティに選んだインタビュイーは、3名と多くはないが、この3人とも、大学生活=部活と言い換えられるほど、大学時代における体育会マインドシェアは非常に高いものであった。実際に、大学生活四年間を100とした時の、このコミュニティでの活動量やメンタル的な占有率は、それぞれが80〜90と高い数値で答えている。この体育会コミュニティの影響力は他のコミュニティと比べても大きいと予想されるため、この3人に絞って、彼・彼女らがどのようなベースギフト、クエストギフトを受け取り、自己発見や自己変容に繋げ、環境適応性を獲得したのかを取り上げる。

「体育会系」=「環境適応性」の期待値

まず「体育会系」と聞くと一般的にはどのようなイメージがあるだろうか。ネットで「体育会」「体育会系」と検索するだけでも、「根性、忍耐力がある」「上下関係の厳しい縦社会に順応できる」「精神的、肉体的にもタフである」などがヒットする。これらは昭和の企業文化では好ましい資質とみなされ、業界にもよるが、就職活動時には有利とされていた。このような背景を体感している世代には、体育会系=環境適応性が高い、と期待したくなるのではないか。

しかしながら、IT化、グローバル化が進み、そこにコロナ禍の影響で働き方が急速に様変わりする現在、求められる人材も従来とは異なったものへと変化している。さらに、本連載全編を通して語っている環境適応性とは、働く上での姿勢や価値観、つまり職業的態度の中核要素であり、「自己信頼」「変化志向・好奇心」「当事者意識」「達成欲求」から構成されると定義づけている。企業の要求が理不尽であったとしても、上司からの指示は受け入れるといったような適応性を想定していないことは、ここで再度強調しておく。では、体育会系のコミュニティで濃密な4年間を過ごした人たちの環境適応性は実際のところどうなのか、コミュニティからはどのようなギフトを受け取ったのか、3人の事例をひとつひとつ検証していきたい。

図表①

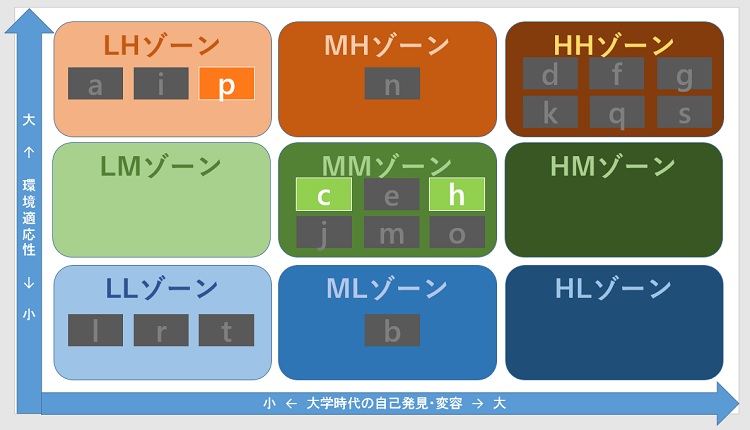

LHゾーンのpさんの場合

pさんは子供の頃から野球中心の生活を送る、典型的な野球少年で、進学時も野球の強さを基準に大学を選んだ。そのため、大学でも当然ながら野球部に所属し、休みは週1日だけという野球三昧の生活を過ごす。野球部仲間との絆は強く、現在も交流は続いている。「いい意味で繋がりがずっと持てる友達を結構持てたなって言うのは、野球をやっていて良かったと思うことの一つ」を言うほど、ベース性に富んだコミュニティであった。

この野球部はA軍とB軍に分かれており、pさんは入部早々に怪我でB軍入りする。一度B軍に入ってしまうと組織的な問題でA軍に上がることは厳しく、pさんもA軍に入れないままの野球生活を送る。野球がやりたくて選んだ大学だったが、その内部の体制を把握せずに選んでしまったことを後悔していた。B軍では自主練習のようになってしまったと語ることから、クエスト性を得ることができなかったことが伺える。他大学との試合はあっても、学生同士の交流自体はあまりなかった。

セカンドコミュニティに選んだ専門ゼミでは野球部以外の仲間を得ることができた。pさんにとっては、野球という価値観を持たない、新たな視点をもたらす人々と交流できる場となった。現在pさんは専門性の高い分野で公務員として働く。インタビュー時には仕事の領域も広げるため、資格試験の勉強にも取り組んでいたが、早く現場に戻りたい、転職は考えられない、と自分の仕事に誇りとやりがいを感じていた。

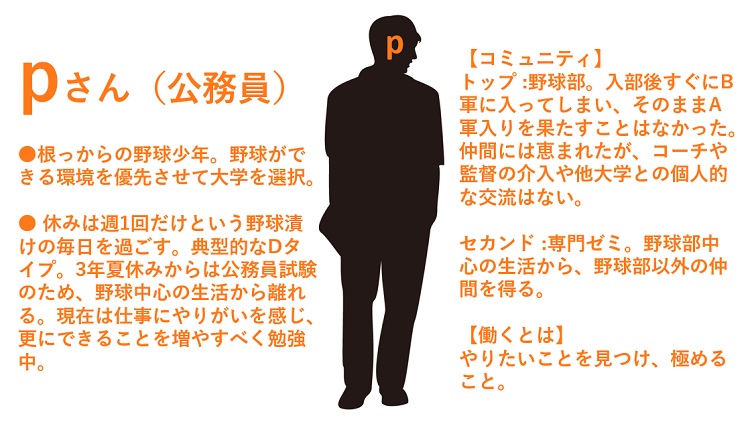

図表② MMゾーンのcさんの場合

MMゾーンのcさんの場合

第一志望の大学に受かったcさんは、大学生活をサークルに入って楽しもうとする。しかしながら高校まで野球の経験のあるcさんにとってはサークルが緩く感じられてしまい、日本一の実績もあるラクロス部に入部。プレイヤーとして活躍することを目指すも、3度の怪我により3年後半からはマネジャーに転向。一度目の怪我の時にはラクロス部を辞めることも考えたが、同様の経験を持つ先輩や仲間に支えられて継続を決意。マネジャーになってからは幹部としての自覚を持ち、役割をこなすことで充実感、満足感を得る。

勉強面では入学直後から学びに対しての目標がなくなり、単位を取ることのみに集中。心機一転、ゼミで頑張ろうとするが、第一志望のみならず、第二志望のゼミにも落ち、学ぶ意識は低下したままで向上することはなかった。

就職活動においては、マネジャーとして培った組織を支える経験を生かすことができ、かつ転勤があまりなさそうな仕事としてインフラ系企業を選択。その後コロナ禍による環境の変化から自分のキャリアを再考し、不動産業界へと転職をしている。

入学直後は 大学生活に楽しさを求めていた cさんだが、すぐに改めてクエスト性を追求したコミュニティ選択を行なっている。環境適応性である変化志向や達成欲求が既に存在していたことが窺える。入部後2回目、3回目の怪我の時は辞めることは考えもしなかったと言い切るcさんはラクロス部から多くの安心・喜び=ベースギフトを獲得していた。また、マネジャーに転じた際も、プレイヤー目線で練習メニューを管理したり、自分なりに試行錯誤をしながら周りへの貢献度を高めて行く。大学時代におけるラクロス部のマインドシェアは90でインタビュイー20名の中でトップ、大学生活の寄与度は30〜40で、粘り強さのようなものを身につけたと自覚する。大学生活は充実したものであったと振り返るが、もう少し勉強しておけばよかったとの思いを残す。

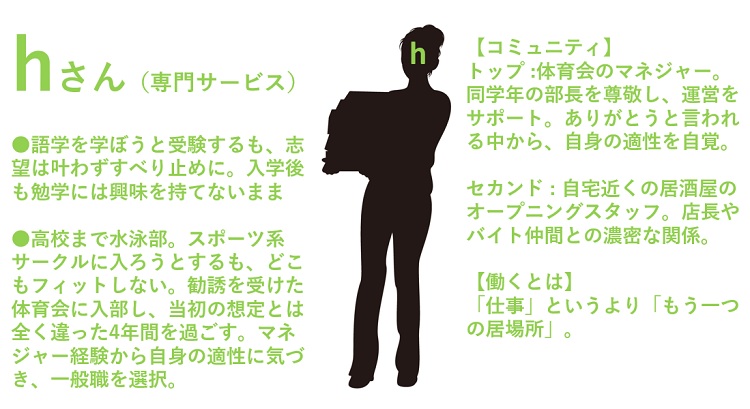

図表③  MMゾーンのhさんの場合

MMゾーンのhさんの場合

hさんも子供の頃から高校まで15年間水泳を続けていた体育会系女子。子供の頃から憧れているキャビンアテンダントを目指して大学選びをするが、受験には失敗。志望とは異なる大学、学科へ入学、自分の専攻にも興味が持てずに勉強は単位取得のための最低限にとどめる。その分、部活にはエネルギーを注ぐ。最初はスポーツ系サークルを探していたが、自分には雰囲気が合わないと感じる。その後自分の性格が体育会系であると自覚し、サッカー部にマネジャーとして入部。先輩マネジャーからの言葉に「必要とされている」と感じたこともこの選択を後押しする。

サッカー部では同学年の部長を尊敬し、運営をサポート。「ありがとうって言ってもらえた時に自分はすごく必要とされているのを感じて、もっと頑張ろうという気持ちになる」と、周りの関係性の中でやりがいを感じる。ベース性の高いコミュニティで自己発見・自己変容の機会を得る。大学時代のサッカー部のマインドシェアは80〜90。一方、サッカー部には監督はいるものの基本的に放任、他大学との交流もなかった。

セカンドコミュニティは自宅近くの居酒屋のオープニングスタッフ。仲の良い中学・高校時代の友人たちが同じバイトスタッフとして入ったため、学校の延長のような感覚を味わう。ここでもベースギフトを獲得する。

hさんが選んだファースト及びセカンドコミュニティはどちらもベース性が高いコミュニティである一方、クエスト性は低いと言える。それでもhさんは人をサポートすることに適性を見い出し、仕事は専門職のサポート業務を選択する。部活での気づきや自己発見が現在の仕事に繋がっていると感じており、仕事への満足度も高い。働くことは「もう一つの居場所」と語るほど、職場もベース性が高いことがわかる。hさんは常に人との関係を重視しながらコミュニティを選択、人とのコミュニケーションの中で、やりがいを感じている。

図表④

3人の共通項:異質な他者の不在

ここまで、pさん、hさん、cさん3名の事例を見てきたが、3人とも揃って自分たちを大学生「5つの タイプ」の中ではDタイプと分析する。仲間と一緒に目標に向かって苦楽を共にし、共有した時間も多いベース性の高いコミュニティは彼らにとって非常に大きな存在を占めていた。一方、部活に注力するあまり、勉強の方はおろそかであったと、それぞれ自覚している。

さらに、3人に共通するのは、彼らの大学生活のほとんどを占める体育会コミュニティでは異質な他者に巡り会うことはなかった点である。体育会部活には先輩後輩はいるものの、同質性は極めて高く、他大学との交流からの繋がり、あるいはコーチや監督による大人の介入すらなかった。また、試合に勝つといった目標以外にはストレッチゴールもなく、自らのコンフォートゾーンを抜けるような機会には恵まれなかった。

MMゾーンに属する2人とLHゾーンに属するpさんの違いは、コミュニティにおける役割の違いだろう。MMゾーンの2人はマネジャーという役割を担い、他者をサポートすることによって、自己発見、自己変容の機会を得ている。そしてこの経験を次で生かすような職業選択へと繋げている。LHゾーンのpさんはコミュニティには属し濃密な時間を過ごすものの、そこで何らかの役割を担うことがなく、自己発見・自己変容にまでは至らない。ただ、現在は高い環境適応性を発揮しながら仕事をしているため、元々環境適応性の下地が大学入学前に培われ、今の職場で開花しているのではと推測される。

こうした点から鑑みると体育会系コミュニティで大学生活を充実させた3人ではあったが、その行動と姿勢は内向きにとどまり、自己発見・自己変容の度合いも大きなものとはならなかった。仮に異質な他者の介入を許し、クエスト性を発揮する機会があれば、更なる自己変容を遂げ、その結果より高い環境適応性が得られたのではないだろうか。この一押しがあれば、HHゾーンへと向かったのかもしれない。

体育会系の同質性

体育会系と聞くと、心身ともに充実した学生生活を送り、高い環境適応性を獲得しているとの直線的なイメージを持ってしまうかもしれないが、この3人のインタビューからはそこまで単純なものではないことがわかってきた。体育会は拘束時間からも活動量からもベースギフトとクエストギフトは獲得しやすいコミュニティの筈である。一方で、同じ目標を共有し、同じ価値観を持った人々が一丸となって戦う体育会系運動部は、ベース性、同質性が非常に高く、内向きに閉じたコミュニティと化し、異質な他者に出会いにくい傾向にあることが少なくとも3人の事例からは伺えた。さらに、競技における勝利以外のストレッチゴールは設定しづらいことも見えてきた。

このことが体育会系の特徴なのであれば、逆に体育会コミュニティであっても、多様な価値観を持つ異質な他者が介入する、ということは可能なのかが疑問になってくる。つまり異質な他者がいるとチームワークが乱れ、チームとしては弱くなるとも考えられる。チームとしての強さを発揮する要素(同質性)と個人としての自己変容をもたらす要素(異質な他者)は、相反するものなのかもしれない。言い換えると、体育会系コミュニティには、体育会系ならではのマイナス面が内在し、そのマイナス面こそが自己発見・自己変容を遂げることへの障害となっているのかもしれない。

もちろん、今回のケースを全ての体育会系に当てはめる気はない。体育会系といっても異質な他者の介入を有し、コンフォートゾーンを脱するような機会が得られるコミュニティも存在するであろう。だが、本編では、体育会系コミュニティに所属した人が陥りやすい傾向をある程度は示せたのではないだろうか。

次回は、「大学生の日常」の中核である「学びコミュニティ」に焦点を当てる。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ