地域を想う気持ちが繋がることで組織が変わり始める

今回の実践レポートは、前回のコラムで扱った住民自治活動の参加者の当事者意識の構造モデルから得られた知見に基づいて、壱岐市のまちづくり協議会で実施した組織開発の取り組みを紹介する。

地域への愛着や感謝を⾼めるワークショップ

地域への愛着や感謝といった想いは、認知的な資源として個⼈の資源と強い関連性を持っていた。また、認知的な資源は性格特性的な資源と⽐べて、ワークショップ等の短期的な取り組みによって⾼めやすいと思われる。そこで、認知的な資源を⾼め、仕事の資源の獲得につなげることを⽬的としたワークショップを企画し、壱岐市のまちづくり協議会の協⼒を得て実施した。

企画の実現にあたって、協議会の執行部をはじめ多くの参加者にとってワークショップは真新しいものだったため、まず協議会の運営の仕⽅を改善したいという意思を持って集まった数名のチームで⾏った。そこで価値を実感してもらった上で、彼らの提案により会⻑等役員で2回⽬を開催し、役員にも価値を実感してもらった上で協議会全体で実施するというステップを踏んだ。

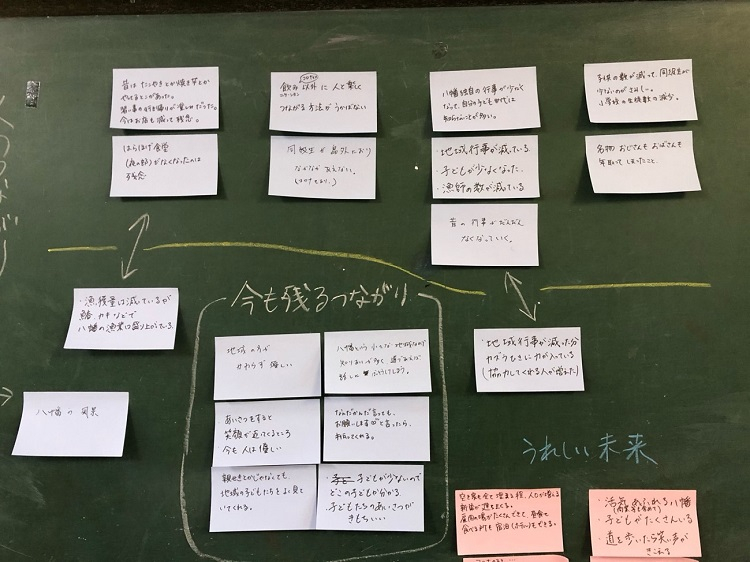

ワークショップの概要は、過去・現在・未来の順にそれぞれの時間軸で地域の状態を思い浮かべつつ整理し、それを踏まえて取り組むべきことを全員で書き出す。そして、書き出された取り組み案の中から、⾃分が特に取り組みたいと思うものを全員の前で1つ発表するというものだ。これを2時間半ほどで⾏う。

地域の状態の整理は、まず過去について「今でも覚えているこの地域の美しい情景や良い思い出は何か?」という問いに対して、思い付くことを付箋に書き出し、張り出してもらう。そして似たような項⽬をグルーピングして整理していく。次に、現在について「地域が失ってしまったものと、守り続けていたり、新たに得たりしたものは何か?」という問いに対して、同様に張り出し、グルーピングしていく。そして、未来については「この地域の残念な未来と嬉しい未来は何か?」という問いに対して同様の作業を⾏う。可能な限り右脳的に情景を思い起こして欲しいという意図を込めて、問いの言葉の選択にはこだわった。

実際のワークショップにおける整理の様子

実際のワークショップにおける整理の様子

思い出話から徐々に熱を帯びていく対話の場

これらの問いかけと整理の過程において、参加者は過去の話では思い出話に花を咲かせつつ、同じ地域で共有してきた場所や記憶の豊かさに気が付いていたようである。年配の参加者から、⽐較的若い参加者に対して、昔の地域の姿が語られている場⾯も多く⾒受けられた。現在の話では、失ってしまったものの⼤きさを実感するとともに、今もまだ残っている地域の良さや、新たに地域に⽣まれているものが洗い出されて、地域の資源の棚卸しがなされたようである。ここでは、⼀部の⼈しか知らなかった地域の情報が参加者に共有される場⾯が多かった。そして、未来についての話では、これまでの整理を踏まえて、多くの⼈が具体的に⾃分たちの地域の危機と機会を思い描き、その結果として健全な危機感と呼べるものが場に共有されていたと思われる。

そして、最後の取り組み案の発表パートでは、個々⼈が複数の案を書き出しており、似たものをグルーピングすることで、カテゴリごとにどれくらいの⼈がその取り組みが必要だと考えているかが視覚的に明らかにされた。それらを眺めつつ、参加者には⾃分が取り組みたいと思う案を1つ選んでもらい、全員の前で順に発表してもらった。特に協議会員全員で実施した3回⽬のワークショップにおいては、全体への発⾔を躊躇う⼈も出てくることを予想していたが、予想に反して、全員が取り組み案とそれを選んだ理由を積極的に発⾔していた。また、指⽰が無かったにもかかわらず、このワークショップで⾃分がどんなことを感じ、どんな想いを抱いたのかを語っている参加者が多かったことも印象的であった。

ワークショップから生まれた協議会の変化

このワークショップ単体の効果を量的に明らかにすることはできていないが、実施年度末に行ったエンゲージメントサーベイにおいては他の協議会と⽐べて大きくスコアが⾼かったことは確認できている。⼀⽅、質的な側⾯では多くの効果が⾒受けられた。まず、最後の参加者の発表では、改めて⾃分の中にある地域への愛着を実感したこと、さらにそれを他の⼈と共有し合えたことで⾃分だけの想いではないことが確認できて、地域のために何かしたいという思いが強くなったという声が多く聞かれた。合わせて、⻑年同じ地域で住んでいたにもかかわらず、周囲の⼈と地域の現状や未来について話したことがなかったので、地域への考えを改める良い機会になったという声も多かった。

さらに、⾏動としての効果もすぐに現れた。ワークショップでの会員の積極的な姿勢や発⾔を⾒て、役員陣にはもっと参加者の主体的な⾏動に期待しても良いという認識が⽣まれ、会員が取り組みテーマを⾃由に提案できる制度が導⼊された。そして、ワークショップの中で取り組み案として挙げられていた、地域のカラオケ⼤会の復活に取り組むというチームと、独居⾼齢者宅の個別訪問を⾏うというチームが結成され、早速活動が開始された。また、20代でワークショップに参加していた3名のUIターン者からも、若⼿でチームを結成して何か取り組みを開始したいという申し出があり、定期的に集まって企画を進めていくこととなった。このように、具体的な⾏動としての変化がすぐに現れたことはとても有意義であった。

ワークショップを振り返って

参加者の発⾔からはワークショップの意図通りに地域への愛着といった認知的な資源が⾼まっている様子が見られた。しかし、それ以上に地域への愛着を互いに示し合い、確認し合うことで参加者間の関係性が深まり、その関係性が資源となってワーク・エンゲージメントや当事者意識の⾼まりにつながっている様⼦が⾒受けられた。協議会の活動に大きな変化をもたらした今回のワークショップの真の価値はこの部分にあるようである。

また、役員陣と他の参加者の関係性の質が大きく向上したことも想定を超えるワークショップの成果だったと言える。組織を率いる者にとって、どの程度の参加者の主体性を前提に活動を展開すべきかは難しい判断である。ましてや、設立間もないボランタリーな性格が強い組織においては、その判断はより難しいものだったと思われる。そんな中で今回のワークショップを通して、役員陣にも参加者にも高いレベルでの主体性が基準として受け入れられたことで活動が一気に加速された。

このように住民自治活動においても、組織開発のメソッドを活用することでエンゲージメントを高め、主体的な市民として活躍する人を増やすことができた。壱岐市ではこの取り組みを一過性の成果にとどめないために、次年度には複業人材によるチームを結成し、現在まで実施地域の拡充とそれぞれの地域に合わせたプログラムの開発が行われている。彼らの活躍を通して、住民自治組織が緩やかな義務感で動く組織ではなく、自然と参加者の主体性が高まる場となっていくことを期待している。

このように住民自治活動においても、組織開発のメソッドを活用することでエンゲージメントを高め、主体的な市民として活躍する人を増やすことができた。壱岐市ではこの取り組みを一過性の成果にとどめないために、次年度には複業人材によるチームを結成し、現在まで実施地域の拡充とそれぞれの地域に合わせたプログラムの開発が行われている。彼らの活躍を通して、住民自治組織が緩やかな義務感で動く組織ではなく、自然と参加者の主体性が高まる場となっていくことを期待している。

執筆:中村駿介

中村 駿介

2006年株式会社リクルート入社、以来一貫して人事関連の業務に従事。2019年に新たな人事のパラダイムを模索する実証実験組織「ヒトラボ」を立ち上げる。2020年に長崎県壱岐市に移住、地域活性化企業人として政策立案と実行、市役所の組織改革に取り組む。2023年3月、慶應義塾大学大学院・政策メディア研究科を修了、同年、北海道東川町との2拠点生活を始め、同自治体の政策アドバイザーを務める。合わせて、現在は壱岐市政策顧問、慶應義塾大学SFC研究所上席所員としても地方創生に関わっている。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ