年収の壁と勤務制度 安部由起子

30年ぶりの賃金上昇が実現するなか、「年収の壁」が注目を集めている。パートの年収の壁とは、パートで働く有配偶女性が、夫の社会保険(健康保険・年金保険)で給付を確保しつつ、自身では社会保険料を払わずにすむよう、年収を130万円までに抑える行動のことである(実際には、130万円以外にも、106万円や103万円など、より低い年収に抑える行動もありうる)。この問題は過去30年以上注目を集めてきたが、その一方で、年収の壁が個人にとってどの程度継続的なのかは、ほとんど知られていないと思われる。パートで働く有配偶女性は、130 万円などの壁の金額に年収を合わせ続けるのか、それとも、ある程度の期間で壁から脱却するのか? このことを知るためには、個人の年収を継続して調査するパネルデータが必要である。リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)」はそのようなパネル調査である。

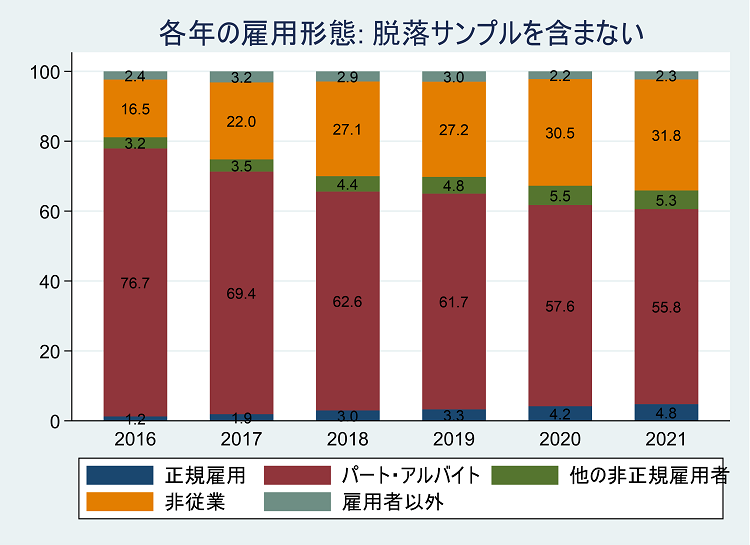

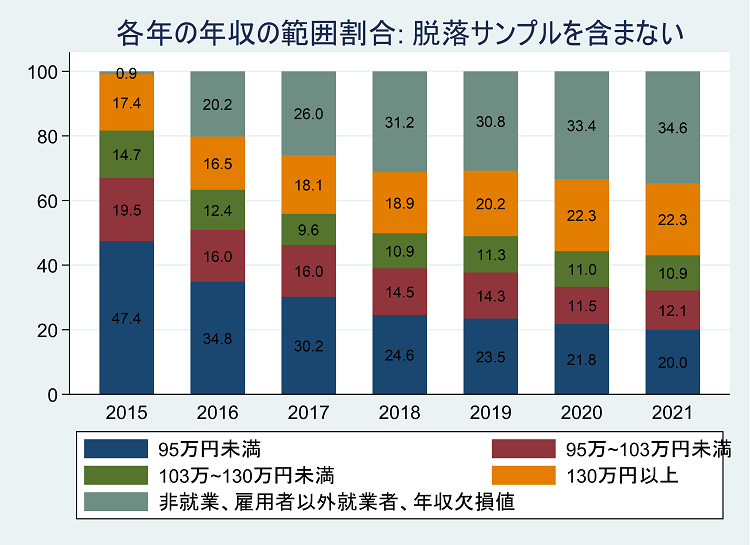

JPSEDでは2016年1月の初回調査時に2015年12月時点の雇用形態が調査されているが、そのときに有配偶でパートで働いていた女性のサンプルを抽出し(サンプル数は3704)、その女性たちがその後、どのような就業状態であるのかをみた。6年後にパートで働いている人の割合は56%程度、非従業である人が32%程度、正規雇用で働いている人は5%程度である(図1は、このサンプルでの雇用形態のその後の分布を示している)。当初のサンプルの取り方を多少変えてみても、それほど結果は変わらなかった。さらに、雇用者として働き続ける場合、年収は130万円未満である割合が、6年後においても45%である(この割合は、サンプルの35%程度にあたる、働いていない人や雇用者以外の形で就業するようになった人たちも含めて算出したものである。図2は年収の範囲別の割合を、各年について示している)。このことからわかることは、パートの継続性は高く、とりわけ年収の壁は継続して所得を抑制しているということである(パートの継続就業は顕著であり、5~6年経過しても55%程度はあるものの、壁からの脱却は少ない)。

図1 有配偶女性パート労働者の雇用形態の推移

出所:リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)2016~2022」

注:ウエイトバック集計を行っている(各年のクロスセクションウエイトxa)。

図2 有配偶女性パート労働者の年収の推移

出所:リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)2016~2022」

注:ウエイトバック集計を行っている(各年のクロスセクションウエイトxa)。

上記のパターンは、おそらく以下のように解釈できる。パートで働き始めた当初は、103万円より低い年収の場合もあるかもしれない。しかしながら、103万円までは、年収は上がっていく。ただしそこで壁にぶつかる。壁を乗り越えることも可能性としてはあるし、実際そのようになる人もいるが、多数派ではない。図2では、有配偶女性パート労働者のサンプルのうち、雇用者として働き130万円を超える割合は、2015年の14.5%から2021年の19.9%へ、5%ポイントを少し上回るくらいの増加にとどまっている。壁の年収額を超えて働くようになる人は多くはない。また。JPSEDのデータからは、パートを継続する場合、年収が上がることは少なく、100万円付近にとどまる場合が多いこともわかる。パートから正社員になった人の年収は、平均的には250万円くらいまで上がるけれども、そのような転換は上述のように、JPSEDのデータでは少数派であった。

それでは、パートで働く女性労働者のうち、労働時間を増やしたいと考える人はどれだけいるのだろうか?2019年・2021年・2022年には、労働時間を増やしたいか、減らしたいか、特に希望はないか、という設問があるが、上記のサンプルのうち、設問の年の前年にパートで働いていた人の中では、どの年度についても20%程度が「増やしたい」と答え、12~13%が「減らしたい」と答えており、増やしたい人が減らしたい人よりも多めであった。

また、労働時間を増やせない理由として、社会制度(パートの年収の壁、手当が減るなどの理由)である人は、どれだけいるのだろうか? 2019年、2021年、2022年については、労働時間を増やせない理由についての質問項目があり、[1]社会制度による制約のため(納税額が増える、手当てが減るなど)、[2]勤務制度など会社都合のため、[3]適した仕事がないため、[4]その他、から選択して回答する構成になっている。筆者の予想と反し、ここで[1]社会制度を挙げた人は、[2]勤務制度 を挙げた人よりも少ない。具体的には、上記の有配偶女性パート労働者のサンプルで集計したところ、3つの年度いずれでも、「社会制度」を挙げた人は、労働時間を増やしたい人のうちの10%未満、一方で「勤務制度」を挙げた人は、30%くらいであった。この回答をその通りに解釈するならば、労働時間を増やそうと思ってもできない理由は、(労働者や家族が受け取る)手当の減少や保険料負担の増加であるよりも、勤務制度のほうが直接的な理由ではなかろうか、ということになる。つまり、本人の希望で年収を抑えているというより、企業側が年収を抑える形で勤務制度を作っており、本人が労働時間を増やすことを希望しても、企業側の提示した範囲を外れた時間数は選択しづらいのかもしれない。労働時間を増やしたくても、企業側がそれを歓迎していなかったのではないか?

企業側がそのように勤務制度を設計する理由として何が考えられるだろうか? 社会保険料である可能性がある。つまり、企業が社会保険料の事業主負担分を支払うことを避ける目的で、「勤務制度」を短時間のものに設計している可能性である。社会保険料は理論的には、事業主負担分をそのまま雇用主が負担するとは限らず、たとえば、企業が事業主負担分を低い賃金という形で労働者に転嫁する可能性もないわけではない。ただし、最低賃金のような規制が有効であれば、このような転嫁は不可能であるか、限界があろう。転嫁があるにせよないにせよ、事業主負担分が企業にとって負担であり、かつ労働者も必ずしも自分自身での社会保険加入を望まないのであれば(配偶者の扶養などで加入すればよいと考えるのであれば)、企業・労働者の双方にとって、勤務時間を短くする結果は、均衡であるのかもしれない。

これまで、「年収の壁」の影響は、労働者が就業の抑制を選択する、という解釈が主流であったと思われる。上記のJPSEDの回答の傾向は、実は労働者ではなく、企業のイニシアチブで年収の壁が維持されている可能性を示唆する。この点は、これまであまり意識されていなかった部分ではないか? 女性の活躍を促すために、社会制度(年収の限度額の基準)を変えるべきという観点は意識され推進されようとしているが、一方で企業の「勤務制度」も変わっていく必要があるかもしれない。

*本稿の執筆にあたり、小前和智(リクルートワークス研究所)、孫亜文(リクルートワークス研究所)、萩原牧子(リクルートワークス研究所)、矢萩努(北海道大学大学院経済学院博士課程)の各氏から貴重なコメントをいただいたことに感謝します。

安部由起子(客員研究員)

・本コラムの内容や意見は、全て執筆者の個人的見解であり、

所属する組織およびリクルートワークス研究所の見解を示すものではありません。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ