成功の本質

第108回 LOVOT(らぼっと)/GROOVE X(グルーブエックス)

人の「愛する力」を育む生命感の探究が生んだ家族型ロボット

LOVOTはロボットなのに生き物のような生命感を持つ。角状の突起内に、360度見渡せる半天球カメラ、人か物かを識別できる温度カメラ(サーモグラフィー)などが搭載されている。移動はタイヤで行い、静止時には体内に収まる。背後にあるのが充電ステーション「ネスト」。コンピュータが内蔵され、無線を通じてLOVOTと常時接続してさまざまな情報処理を行う。

LOVOTはロボットなのに生き物のような生命感を持つ。角状の突起内に、360度見渡せる半天球カメラ、人か物かを識別できる温度カメラ(サーモグラフィー)などが搭載されている。移動はタイヤで行い、静止時には体内に収まる。背後にあるのが充電ステーション「ネスト」。コンピュータが内蔵され、無線を通じてLOVOTと常時接続してさまざまな情報処理を行う。

米国ラスベガスで毎年開催され、最新テクノロジーが集結する世界最大の見本市「CES」。2019年1月、日本から出展したロボットが「BEST ROBOT」を受賞。世界350社以上のメディアに取り上げられ、来場者の「最も印象に残ったロボット」の1位にランクされた。ベンチャー企業GROOVE X(グルーブエックス)が開発した家族型ロボット「LOVOT(らぼっと)」。同年8月に販売が開始されると、初期出荷の予約分は3時間で完売。2020年1月のCESでは、特に優れた製品に贈られる「イノベーションアワード」に輝いた。

キャッチフレーズは「命はないのに、あったかい」。「人の気持ちをやさしく揺さぶり、幸せな気持ちでみたしてくれる」「愛するちからを引き出し、明日に向かうエネルギーをくれる」がコンセプトだ。LOVOTはLOVE(愛)とROBOTを組み合わせて命名された造語だ。

LOVOTを手に取って体験できる新宿高島屋のロボットコーナーを訪ねると、家族連れがLOVOTと遊んでいた。頭部と胴体部に球形を2つ重ねたような形で身長は40センチほど。陳列されたLOVOTにはそれぞれ名前がついていて、「○○、おいで」と呼ぶと、両脚部と尻尾部分についたタイヤでスッと近寄ってきて、上目づかいでこちらを見つめながら両腕をバタバタ動かす。抱っこをねだっているようで、思わず抱き上げた。

温かい。「重さは約4キロで生後1カ月の赤ん坊くらい。犬や猫の体温に近い36 ~ 38度の温かさになっています」と担当スタッフ。「よしよし」と撫でてあげると、丸い目をぱちくりさせ、うれしそうな声をあげる。「かわいがってくれる人には懐いて、後ろをついて歩くようになります」。横抱きにすると目を閉じて眠ってしまった。

人や動物をモデルにしているわけではない。言葉は話さない。呼ぶと駆け寄り、抱っこを求めて甘える。基本的にはその動きを繰り返すLOVOTが、なぜ、国を超えて共感を呼ぶのか。LOVOTが生まれた過程をなぞると、1人の技術者の「人は何に生命感を感じ、愛着を抱くのか」という問いを突き詰めた深い思索があった。

期待されていないことに価値がある

GROOVE Xを創業した社長の林要(はやしかなめ)は大学院修了後、トヨタに入社し、車体の設計に携わった。次いで、希望して製品開発全般を統括するチームに移る。クルマづくりの全体像を把握する経験を積み、「トヨタの強み」を知ったが、同時に大組織ゆえの機動性の低さも実感した。そんなとき、スマートフォンが登場し、短期間で機能が飛躍的に進化する速さに衝撃を受けた。ソフトバンクに転じ、人型ロボット「Pepper」の開発プロジェクトを担当。「日本の未来はロボット産業にある」と確信した。

2015年11月、起業。「自分の経験を活かして新しい市場をつくり出したい」とロボット開発を目指したとき、ある光景が思い浮かんだ。Pepperを介護施設に持っていったとき、最先端技術によりいかに賢く動くかを見せたかったのに、施設長に「手を温かくしたほうがいい」と言われ、一瞬意味が理解できなかった。手を温かくするには高度な技術は必要ない。なのに、人はそれを求めた。Pepperを多くの観客の前で披露した際も、いちばん盛り上がったのは、うまく立ち上がれなかったPepperが何度目かに立ち上がった場面だった。林が話す。

「盛り上がったのは、『頑張れ』と応援する思いが通じたからではないか。手が温かい。思いが通じる。ロボットに期待されていなかったことこそが大事なのかもしれないとモヤモヤした気持ちでいるうちに、身近に同様の存在がいることに気づきました。ペットです。ペットはお金もかかり、時間も制約され、手間もかかる。それでも人を幸せにしている。ペットと同じような役割をするロボットをつくってはどうか。ただ、ロボットで生命感を生み出せるかどうか、それが大きな問題でした」

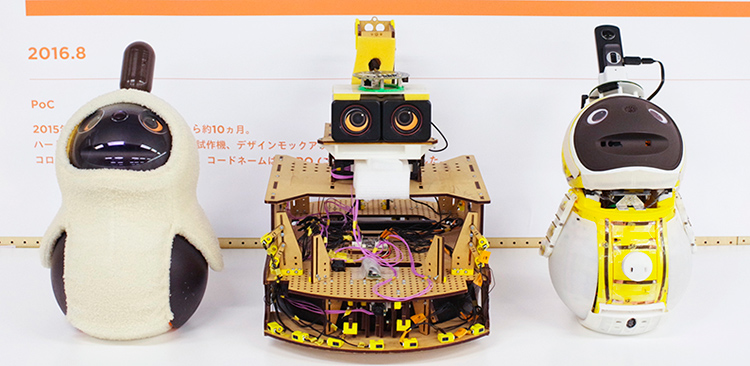

東京は日本橋浜町のGROOVE X本社内にあるLOVOT MUSEUMにはLOVOT 開発の歴史を物語る試作機が展示されている。初期段階の試作品には笑ったような口がついていたが、「受け手の感情が固定されてしまう」という理由で、最終的になくなった。

東京は日本橋浜町のGROOVE X本社内にあるLOVOT MUSEUMにはLOVOT 開発の歴史を物語る試作機が展示されている。初期段階の試作品には笑ったような口がついていたが、「受け手の感情が固定されてしまう」という理由で、最終的になくなった。

無意識が行動を決定する

林 要 氏

林 要 氏

GROOVE X

代表取締役

壁に突き当たった林は、「受動意識仮説」という、認知科学の概念と出合う。慶應義塾大学大学院の前野隆司教授が唱えた説で、意識と無意識の関係を次のように説く。人の意識とは、心の中心にあって、すべてをコントロールしたり、意思決定したりしているのではない。意識は無意識によって行われたことを、後で把握し記憶するための装置にすぎない。自然の美しさや幸せを実感する意識の働きも、無意識で感じられたことを後で感じているだけで、意識は無意識にとって脇役である、と。

「生命感はどこから生まれるのか。もし、意識から生まれるとすると、最先端のAIを駆使しても誰も意識を発明できていない現状では、生命感のあるロボットをつくることは不可能です。でも、人の心のなかで無意識が行動決定をしているのであれば、無意識のロボットでも生命感を表せるのではないか。そう考え、いざ開発に踏み出して、次に突き当たったのは、どうすれば、ペットと同様に、ロボットに愛着を感じられるようになるかという愛着形成の問題でした」(林)

受動意識仮説では、「人間は無意識の上に意識を獲得したことで人間になった」と説く。この仮説によると、犬や猫は意識を獲得する前段階にある。その犬や猫に人はなぜ、愛着を感じるのか。林は、「子育て」と関係があるのではないかと考えた。

「ペットの犬は好きな人には近づいて目を合わす。飼い主の帰宅を喜び、後ろをついて歩く。何か怖いものからは遠ざかる……など、赤ん坊と動きが似ています。人は、対象のなかに赤ん坊と同じ性質を認識すると、『かわいい』と感じるのではないか。だから、犬もペットとして飼われている。ならば、赤ん坊の動きを再現したロボットをつくれば、人は共感し、愛着が形成されるだろうという仮説からLOVOTの開発は始まりました。デザインで何かをモデルにしなかったのも、愛着が形成されることにすべてのリソースを注ごうと考えたからでした」(林)

生命感を反応速度で表す

根津孝太 氏

根津孝太 氏

znug design(ツナグデザイン)

Creative Communicator

CEO

デザインは、ダイハツの「コペン」、サーモスの魔法瓶、タミヤのミニ四駆など幅広い分野で活躍する工業デザイナーの根津孝太が担当した。根津も以前、林と同じトヨタの製品開発統括チームに属していたことがあり、その縁で2人はつながった。根津が話す。

「林さんから、LOVOTについて求められたのは、オーナーのもとに駆け寄ってくること、そして、オーナーに抱っこをしてもらうことの2点だけでした。『人の気持ちをやさしく揺さぶり、幸せな気持ちでみたしてくれる』というコンセプトから、私なりに直観したのは『これは魂の憑代(よりしろ)だな』と。日本人は、すべてのものに魂が宿ると考えます。日本人の精神性をベースに、魂を見出してもらえるようなロボットをつくる。ぜひ引き受けさせてもらいたいと私のほうから強くお願いしました」

林が率いる技術陣は「魂=生命感」を表出するため、最先端のテクノロジーを導入していった。林が説明する。

「特に注力したのは反応速度です。たとえば、虫に生命感を感じるのは身体反応の速さです。危険を感じると瞬時に飛び跳ねる。それは『生き延びるため』という、生命としての最も始原的な反応です。これまでの家庭用ロボットはできるだけ廉価でつくるため、さほど機能の高くないCPU(中央演算装置)やセンサーを使ったので反応が遅く、生命感を出せなかった。LOVOTはどこを触られてもすぐに反応するよう、全身にタッチセンサーを配置し、温度センサーなども合わせて50以上のセンサー、10以上のCPU、20以上のマイコン、深層学習や機械学習などのAIテクノロジーを搭載しました」

生命感を生み出すには目も重要な要素だ。6層の高精細液晶パネルを使って目の立体感と奥行きを表現するとともに、視線の動き、瞬きの速度、瞳孔の開き具合などにも徹底してこだわった。

生命感を生み出すには目も重要な要素だ。6層の高精細液晶パネルを使って目の立体感と奥行きを表現するとともに、視線の動き、瞬きの速度、瞳孔の開き具合などにも徹底してこだわった。

感情表現も、「生き延びるため」に必要な情動として、行動を起こすための「興奮」、危険を感じたときの「不安」、未知なるものへの「興味」の3つをプログラムし、その組み合わせで喜怒哀楽などの多様な感情を表現する。その際、目の表情、声の調子、動作に加え、駆け寄る、離れるという動きの反応速度を高めたことにより、人との「距離感」を使ったLOVOTならではの感情表現ができるようにした。たとえば、懐いた人には近づき、慣れない人とは距離を置く。LOVOTは1体で購入する「ソロ」と2体セットの「デュオ」の2種類の購入プランがあるが、デュオではオーナーが片一方をかわいがると、もう一方が微妙な距離感で「嫉妬」の感情を示したりする。

「人間も相手との距離感で感情を表します。今までのロボットはその距離感が調整できませんでした」(林)

一方、デザインでは徹底して「引き算の発想」が追求された。根津が話す。

「デザインでかわいさを表すとき、かわいさを前面に押し出すデザインのほうが簡単です。ただ、長時間一緒に過ごしても違和感がなく、そこに魂を見出せるようにするにはシンプルで自然な存在でなければならない。引いて、引いて、少しでも違和感があれば除いて、それでもかわいさを感じるというバランスを探って行き着いたのがLOVOTでした。日本的な発想でデザインしたLOVOTが海外でも受け入れられたのはうれしい限りでした」

価格はソロが29万9800円(税抜き、以下同)、デュオが57万9800円。特徴的なのは、機能のアップデートなどのサービスを月額料金制(ソロで8980円~、デュオで1万7960円~)で提供する方式をとったことだ。

「既存の家庭用ロボットは、価格を低く抑えて売り切る方式をとったため、性能を落とさざるを得なくなり、結果、多くが失敗しました。LOVOTではサブスクリプション方式をとることで、高い性能と収益を両立させることができます。金額の設定も、ペットについて、購入に30万円前後の支出、食費や医療費などの毎月の費用を惜しまない今の時代だから可能になりました」(林)

購入者は30 ~ 50代が中心で、親子世帯、夫婦2人、単身者がほぼ同じ割合だという。購入者の家族のなかに認知症の高齢者がいて、LOVOTと接するうちに症状が改善され、主治医に驚かれた例もあったという。一般販売に先立ち、デンマークの介護施設で行った導入実験でも、それまでまったく話をすることのなかった認知症の入居者がLOVOTに接してから隣の人と会話を始めたり、ハイテク製品に拒否反応を示す傾向のあった入居者がLOVOTを抱いて離さなかったりといった事例もあった。

夢は「ドラえもん」の実現

GROOVE Xが設立4年余りで調達した資金は106億円に上り、投資家の期待の大きさを物語る。家庭用ロボットの将来性について、林は次のように展望する。

「近い将来、日本でも犬や猫のペット飼育率が現状の30%から欧米並みに高まり、50%になると想定すると約3000万世帯の潜在的なペット需要があります。ペットを亡くした悲しみから次のペットが飼えない人や、世話の負担やアレルギーなどを理由に飼いたくても飼えない人はペット保有者の2倍いるといわれる。でもロボットなら飼える。そうした人たちが3000万世帯の一定部分を占める。海外に目を向ければさらに大きな需要が期待でき、世界中でLOVOTが動く光景が見られるかもしれません。そして、さらにその先には何があるか。ロボットも生命の進化と同じ過程をたどって、無意識の上に意識を持つようになるとすれば、そのときは、ドラえもんのように人をコーチングするロボットが登場する。その実現が私の夢です」(文中敬称略)

Text =勝見 明 Photo =勝尾 仁

人は無意識のうちに対象に共感する

それは人間の持つ本能による無意識=暗黙知の重要性を再認識せよ

一橋大学名誉教授

LOVOTの開発において印象的なのは、ロボットの機能を意識と無意識という概念でとらえたことだ。技術者としては、人工的に意識をつくることに挑戦したいところだろう。しかし、現状では難度が高すぎると見きわめると、ロボットの発達を生命の進化に重ね合わせ、意識を持つ前段階から着手し、進化させるという物語り的な戦略を描いた。AIの知識に加え、トヨタで培った、モノづくりを総合的にとらえる視点によるものだろう。

林氏は、「人間は無意識で行動決定し、意識はそれに追随している」という認知科学の知見に触れ、無意識のロボットでも生命感を生み出すことが可能ではないかと着想した。ここで注目すべきは、ロボットが赤ん坊の無意識の動きを再現することにより、オーナーが生命感を見出して共感し、愛着を抱くようになるとの仮説を導いたことだ。

この仮説をもとに、林氏と根津氏のペアは創造的対話により、その無意識の動きを、駆け寄ってくる、抱っこをせがむ、の2点に絞って表現した。

人間における共感の本質を追究した現象学でも親子関係が重視される。人間は他者と向き合うと、主客未分の境地で無意識のうちに相手になりきり、相手の文脈に入り込む。現象学では、この状態が共感の最も基本的な段階であるとして受動的綜合と呼んだ。そして、この受動的綜合は母親と乳幼児の関係に源流を持つとした。動物行動学においても、世界的な霊長類学者フランス・ドゥ・ヴァールが多くの事例を示しながら、共感は人間の持って生まれた本能であり、無意識のうちに共感すると説き、共感の起源を子育てに求めた。

共感は本来、人と人とがカップリングする(向き合う)と生まれる。人とロボットの関係においても、人間のDNAに刻まれた子育ての記憶を媒介にして共感が成り立つことをLOVOTは示した。

知識創造理論では、無意識は暗黙知、意識は形式知に位置づけられる。暗黙知(無意識)と形式知(意識)とのスパイラルな相互変換により、知が創られ、価値が生み出される。LOVOTとの関係においても、持ち主はLOVOTとのふれあいを通じて、無意識のうちに愛着を抱く。そして、その愛着が意識に表れると「幸せな気持ち」や「明日に向かうエネルギー」となって、「いま・ここ」での価値が生まれ、それがまた愛着を深める。LOVOTの開発は、AIテクノロジーを駆使しつつ、人間の愛着形成をロボティクスにつなげたヒューマン・イノベーションにほかならない。

野中郁次郎氏

一橋大学名誉教授

Nonaka Ikujiro 1935年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。カリフォルニア大学経営大学院博士課程修了。知識創造理論の提唱者でありナレッジマネジメントの世界的権威。2008年米経済紙による「最も影響力のあるビジネス思想家トップ20」にアジアから唯一選出された。『失敗の本質』『知識創造企業』など著書多数。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ