雇用主には「採用」、学生には「就職」に直結した米国のインターンシップ

米国で現在実施されているインターンシップの多くは、雇用主には正社員(職員)の本採用、学生には就職のための手段となっている。日本では、経団連の指針に沿って内定や採用に直結したインターンシップはほとんど行われておらず、「仕事や業界理解の促進」と「就業体験提供による社会貢献」を実施目的としていることから、※1これが最大の相違であるといえる。以下、日本との比較で、米国のインターンシップの特徴を探ってみよう。

9割超の雇用主が実施。対象は大学3年生が最多、

期間は6~12週間が多い

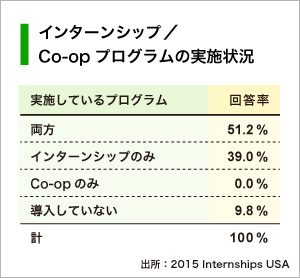

リクルートワークス研究所が米国の人材採用コンサルティング会社、CareerXroads社の協力を得て実施した調査『2015 Internships USA』※2では、回答企業のうち、39.0%がインターンシップを単独で実施、51.2%がインターンシップとCo-opプログラム双方を実施していると回答しており、両者を合わせると、調査対象企業の90%超がインターンシップを実施していることになる。これは、リクルートキャリア 就職みらい研究所が発表した『就職白書2015~インターンシップ編~』の、2015年にインターンシップを予定している日本国内の企業の割合(58.3%)を大きく上回る。

なお、日本では耳慣れないCo-opプログラムとは、インターンシップ同様、学生が大学で得た知識を実務に応用する機会を提供するプログラム。インターンシップが雇用主主体でタレント獲得を目的に実施されるのに対して、Co-opは大学が主体となり、企業の協力を得て体験学習の一形態として実施される点が大きな違いである。

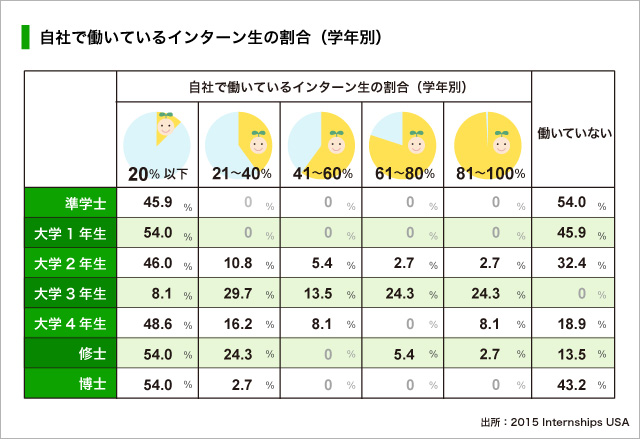

『2015 Internships USA』調査によれば、インターンシップの対象となる学年は大学3年生が最も多く、日本と同様である。一方、実施期間はプログラムによって様々だが、6~12週間のものが多く※3、1日~2週間と短期間の日本※4の状況とは異なる。米国のインターンシップの期間が比較的長い理由は、それが雇用主にとっても学生にとっても、"テストラン"の意味合いをもつからである。雇用主がインターン生の職務遂行能力や適性を見極めるには、採用後に任せたい職務に近いタスクを与えた上で、十分に時間をかけてインターン生のパフォーマンスを観察しなければならない。また、参加者(学生)にとっても、仕事や職場のリアリティーを体験し、その仕事、組織が自分に本当に合っているかどうかを見極めるには、それ相当な時間が必要になるのだろう。

7割強の雇用主は、インターン生を正社員へ登用したい考え

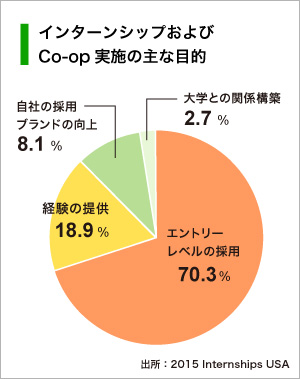

NACE(全米大学就職協議会)が2015年4月に発表した最新のインターンシップ調査※5によると、雇用主の70%強が、実施の目的はインターン生として迎えた学生を正社員に登用することと回答している。つまり、"インターンシップ=新卒者採用のための手段"という位置づけが一般的ということである。

また、『2015 Internships USA』調査でも、インターンシップ実施の目的について、回答者の70.3%が「エントリーレベル人材の採用」と回答しており、米国企業のインターンシップは、採用直結型が主流であることが分かる。

インターンシップから正社員への登用は約半数

自社のインターンシッププログラムを評価する際に、雇用主は、インターン生から正社員への登用率(conversion rate)を評価基準に用いる。NACEの最新のレポートでは、他社でのインターンシップを経験した学生を含めた、"インターンシップ経験者"から正社員への登用率の平均は、51.7%となっている。

さらに、自社の"インターンシップ経験者"が、正社員へと雇用された登用率は、約81%にも達しているという。採用目的で実施したインターンシップであるから、参加者からどれだけ多くの新卒者を採用できたかが成果を測る判断材料になる。

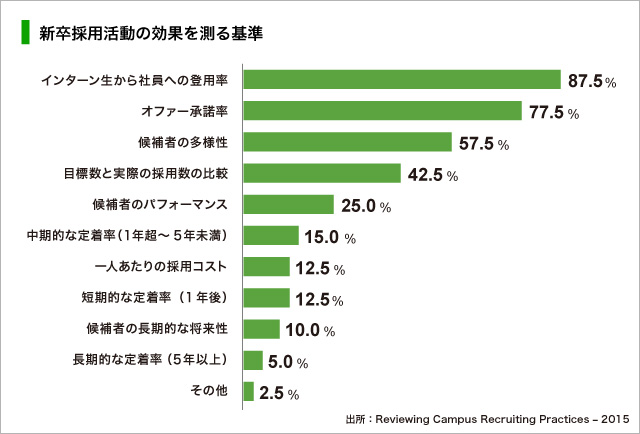

また、新卒採用全般を評価する上で利用する基準の中でも、インターン生から正社員への登用率を最も重要視していることが、CareerXroads社による新卒採用に関するアンケート調査結果『Reviewing Campus Recruiting Practices - 2015』※6でも示されている。

インターン生から正社員への登用率が高い背景には、各組織が採用要件に見合う学生を選考で絞り込んだ上で、インターンシップに迎え入れているからだろう。実際、多くの組織が、インターン生採用のためのターゲット校(指定校)を定めており、過去の採用実績や社会的評価、ランキングなどから選んだ特定の大学の学部・学科在学生からインターン生を主に採用する方針を打ち出している。

インターンシップ経験者は、採用後の定着率も比較的高い

NACEの調査では、インターンシップを経て正社員となった学生の1年後の定着率は83%、5年後の定着率は53%となっている。NACEのエグゼクティブディレクターのマリリン・マッケス氏は、「自分のキャリアを発展させることを重視し、そのための転職をいとわない現代の若者の気質を考慮すると、この定着率はかなり高い」と述べる。

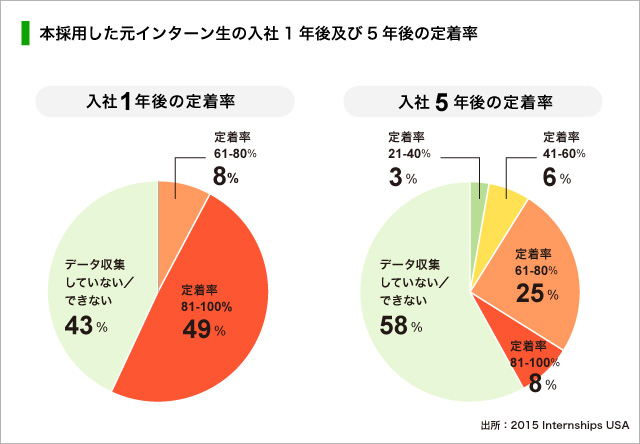

『2015 Internships USA』でも、インターンシップ経験者の定着率を測定している企業の中で最も多かった回答は、入社1年後は「定着率81~100%」の企業が約49%と多く、入社5年後では「定着率61~80%」と回答した企業が25%であった。インターンシップ経験者の定着率が比較的高い理由としては、彼らが相当期間にわたり仕事や職場のリアリティーを体験した上で組織に加わっていることが考えられるだろう。

学生も、インターンシップ参加理由のトップに"就職先の確保"を挙げている

先述のマリリン・マッケス氏によると、NACEの別の調査では、学生のインターンシップ参加目的で最も多いのは、就職先の確保である。つまり、米国におけるインターンシップは、学生にとっても、就職のための重要な手段と位置づけられている。マッケス氏は、「学生がインターンシップで最も重視しているのは、自己成長の機会を得ることであり、プロフェッショナルとしてのキャリアの発展につながるような知識やスキルを得ることだ」と述べる。そのため、「インターンシップで学生に与えられる職務が単純作業や周辺業務に終始してしまうと、学生は、この企業は採用に熱心ではないと思いかねない」と同氏は指摘する。

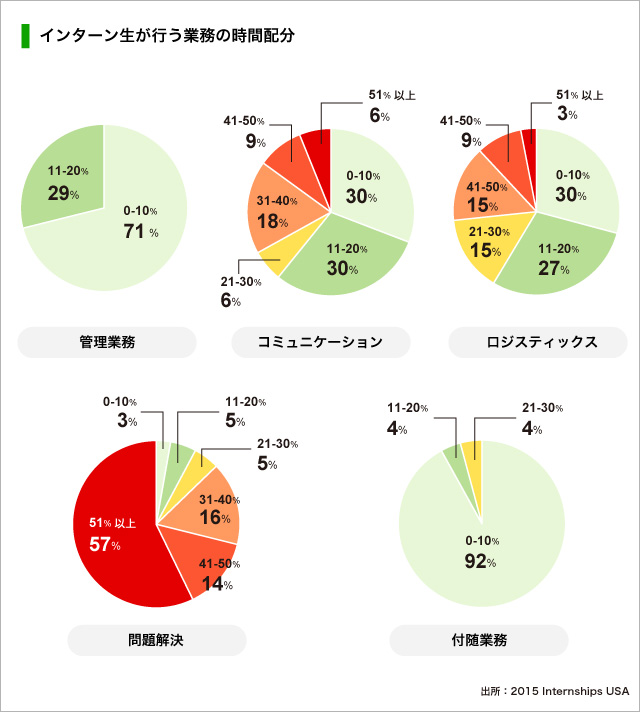

雇用主側も、こうした彼らの期待に応えようとしていることは『2015 Internships USA』調査結果からも伺える。インターン生に与える業務の中で、「問題解決に費やす時間が51%以上を占める」企業は約57%あった。対して、管理業務や付随業務など、周辺業務を行っている時間はほとんどなく、0~10%が圧倒的だった(それぞれ、企業の約71%と92%)。

たとえば、世界最大のレンタカーサービス企業、エンタープライズ・ホールディングス採用部門バイスプレジデントのマリー・アーティム氏によると、同社では、幹部候補の新入社員向け育成プログラムにインターン生も参加させており、従業員と同じ業務を体験させている。10~12週間のインターンシップ終了後、正社員として入社すれば、インターンシップに参加していない新入社員よりワンステップ進んだ段階から勤務をスタートできるという。

新卒採用に関するルールや規制がなく、各雇用主がインターンシッププログラムを自由に企画・設計して様々なチャレンジを行っている米国。この各国のインターンシップを探るコラムでは、様々な工夫を凝らした米国の企業のインターンシップ実施ケースも今後詳しく紹介していく予定である。

※1、※4 リクルートキャリア 就職みらい研究所『就職白書2015 - インターンシップ編』

http://data.recruitcareer.co.jp/white_paper/2015/04/2015-c238.html

※2 リクルートワークス研究所『2015 Internships USA』調査概要

【調査期間】2015年3月26日~4月13日

【調査方法】インターネット

【調査対象】米国大手企業(従業員数5,000人~10万人以上)

【回答社数】41社

※3 米Vault社『Best Overall Internships』ランキング(2015)上位50社の公表されたインターンシッププログラム期間に基づく。

http://www.vault.com/internship-rankings/top-10-internships/

リクルートワークス研究所『2015 Internships USA』調査概要

※5 NACE 『2015 Internship & Co-op Survey』

※6 CareerXroads『Reviewing Campus Recruiting Practices - 2015』調査概要

【調査期間】2015年1月15日~2月11日

【調査方法】インターネット

【調査対象】米国企業(従業員数1万人~10万人)

【回答社数】40社

TEXT=小林誠一

プロフィール

NACE National Association of Colleges and Employers(全米大学就職協議会)

プロフィール

マリリン・マッケス氏

米国の大学でキャリアサービスのエグゼクティブディレクターを務めた後、1997年にNACEに加入。現在は、同協会の経営管理、戦略的アライアンス管理、ボランティア/スタッフ育成/能力開発、メディア対応などを担当。キャリア開発や人材配置、高等教育と人材採用、キャリア開発・採用に対するテクノロジーの影響、グローバルなワークフォースに関する諸問題などについての研修や、コンサルテーションを専門分野としている。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ