ハラスメント(2019年3月版)

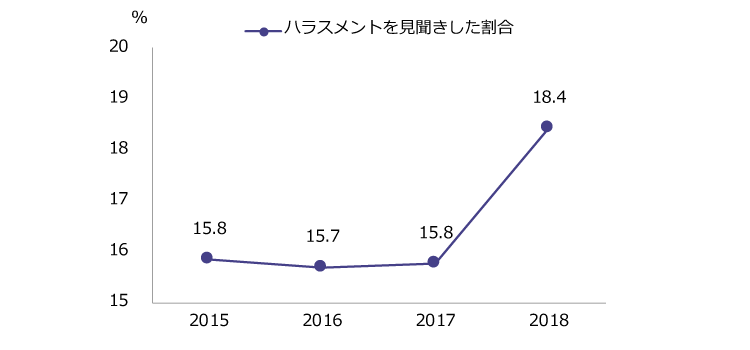

リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)」において、ハラスメントを見聞きした経験の有無の推移をとると、2017年は15.7%と前年から横ばいとなっており、大きく改善している様子は見て取れない(図1)。

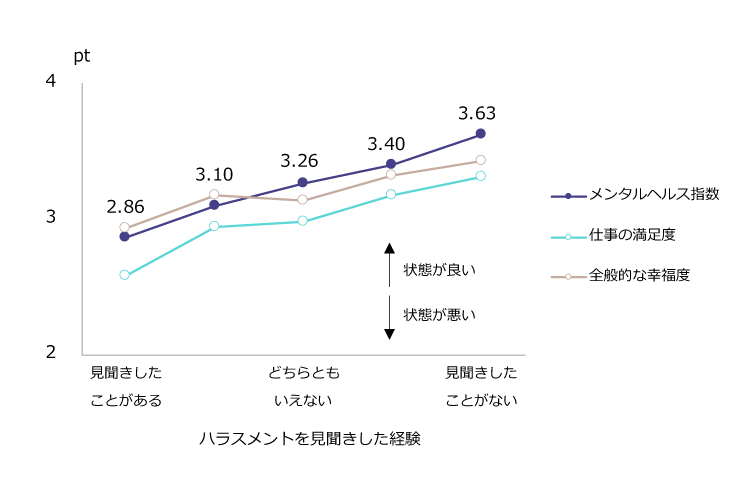

ハラスメントの経験は仕事や生活にどのような影響を及ぼすのか。メンタルヘルスとの関係をみると、ハラスメントの経験は、やはりメンタルヘルスに極めて大きな影響を及ぼしている(図2)。仕事の満足度や生活全体の幸福感への影響度合いも大きく、ハラスメントは職場においてのみならず、個人の生活にまで広範な影響を与えていることがわかる。

職場における日常的なハラスメントの発生は、個人の健康を害し、職場全体の仕事の成果に大きな悪影響を与えることにつながる。各個人が健全に生活を営むためにも、企業が従業員の生産性を高め持続的な成長を実現していくためにも、企業はハラスメントの根絶に全力で取り組むべきだ。

図1 ハラスメントを見聞きした人の割合 出典:リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)2016~2018」

出典:リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)2016~2018」

注:ハラスメントを見聞きした人の割合は、職場において、「パワハラ・セクハラを受けたという話を見聞きしたことがあった」について、「あてはまる」、「どちらかというとあてはまる」と答えた人の割合の合計。x16~x18を用いたウエイト集計を行っている。

図2 ハラスメントとメンタルヘルスなどの関係(2017年) 出典:リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)2018」

出典:リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)2018」

文責:坂本貴志(研究員・アナリスト)

「定点観測 日本の働き方」一覧へ戻る

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ