人手不足下の業務負荷(2020年6月版)

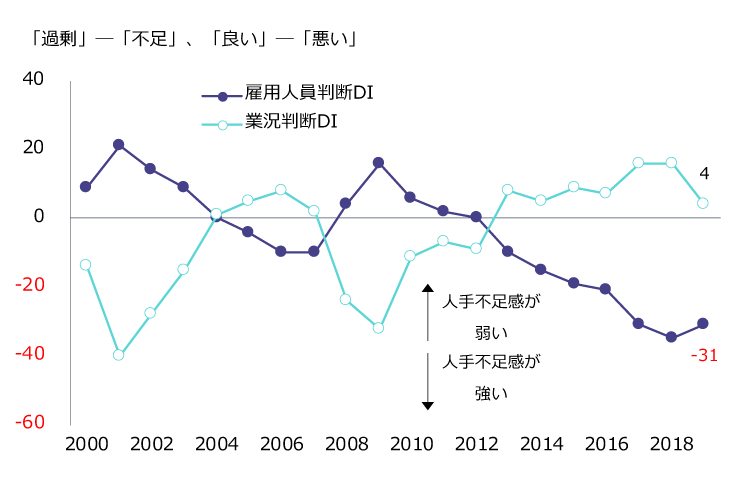

日本銀行「日銀短観」によると、2019年の雇用人員判断DIは▲31となった。景況感がやや悪化したことから、2018年から+4ptと企業における人手不足感はやや軽減している(図1)。

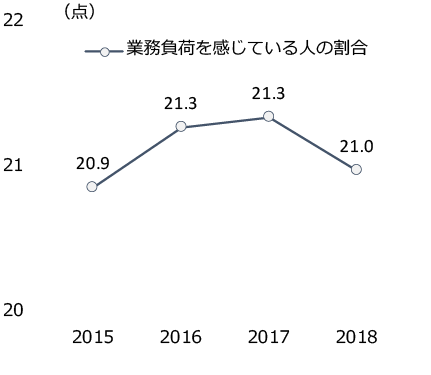

企業における人手不足が個人の業務負荷をどのように変動させているのかをみるため、リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)」を用い、個人の業務負荷の変化をみてみよう。2018年は業務負荷を感じている人の割合は21.0%と、前年から業務負荷はやや軽減した(図2)。

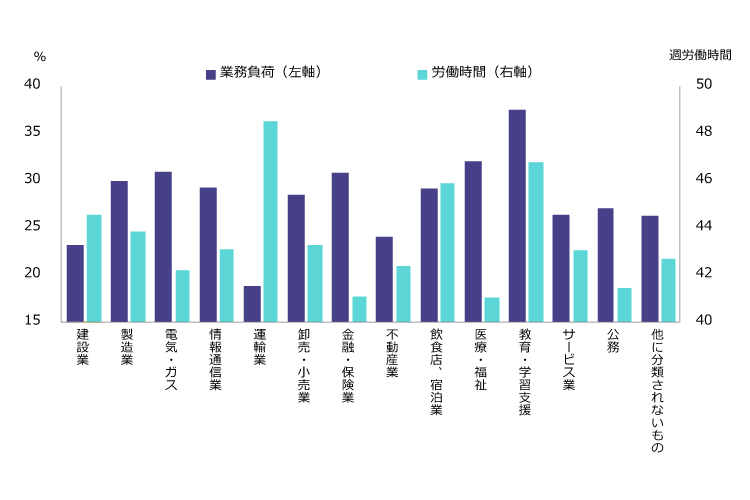

人手不足への対応は業種ごとに異なっている。教育・学習支援では業務負荷が高く労働時間も長い(図3)。一方、運輸業や飲食店、宿泊業では労働時間を長くすることで人手不足に対応しており、逆に、情報通信業や製造業では業務負荷を上げることで影響を吸収している。

企業における人手不足感はなお強い状況にあるが、そのような状況下で働き方の見直しを行うことは容易ではない。企業は、労働時間を是正し、かつ業務負荷を適正化するためにも、業界としての経営戦略そのものを再考する必要があるだろう。

図1 雇用人員判断DIと業況判断DI 出典:日本銀行「日銀短観」

出典:日本銀行「日銀短観」

注:各年の12月における数値。

図2 業務負荷を感じている人の割合 出典:リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)2016~2019」

出典:リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)2016~2019」

注:業務負荷を感じている人の割合は、「処理しきれないほどの仕事であふれていた」かどうかについて、「あてはまるか」「どちらかといえばあてはまる」と答えた人の割合の合計。xa16~xa19を用いたウエイト集計を行っている。

図3 業務負荷を感じている人の割合と平均週労働時間(業種別、正規雇用者、2018年) 出典:リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)2019」

出典:リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)2019」

注:xa19を用いたウエイト集計を行っている。

文責:坂本貴志(研究員・アナリスト)

※2019年2月時点の本記事はこちら

「定点観測 日本の働き方」一覧へ戻る

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ