長時間労働(2020年5月版)

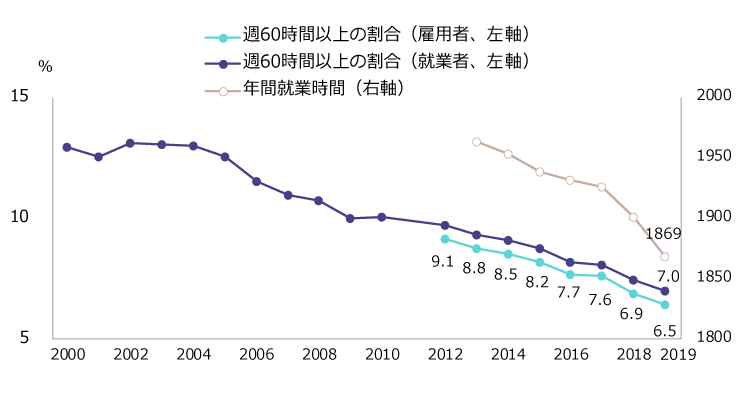

総務省「労働力調査」から、週労働時間が60時間以上の労働者(長時間労働者)の割合をみると、2019年は6.5%と前年から-0.4ptと、長時間労働者の比率は着実に低下している(図1)。ただし、政府目標※の達成にはまだ遠く、さらなる長時間労働の削減が必要となる。

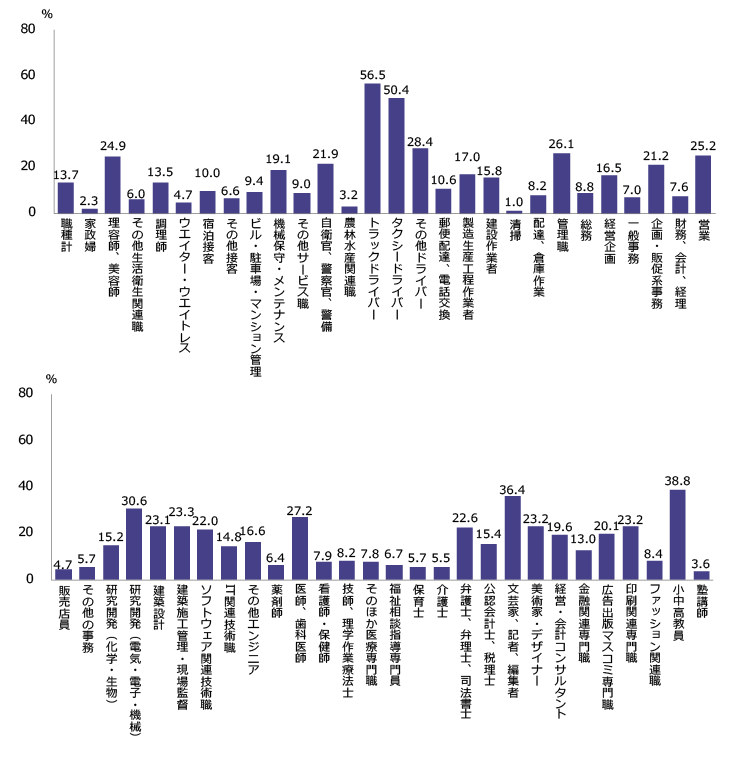

2019年4月からは、働き方改革関連法案の施行により、月45時間以上の残業は原則禁止となっている。しかしながら、リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)」を用い、月45時間以上残業(長時間残業)している雇用者の割合を推計すると、2018年において13.7%にのぼっている。トラックドライバーやタクシードライバー、小中高教員など特定の職種ではその割合が3割を超える(図2)。

多数の雇用者が規制の対象となる現状を踏まえると、規制当局がこれをどう監督していくかには大きな課題が残る。働き方改革の理念を浸透させていくためには、行政上のルールと実態との整合性をどう担保するかを考えていかなくてはならないだろう。

※政府目標:週労働時間60時間以上の雇用者の割合を2020年までに5%以下

図1 長時間労働者の割合 出典:総務省「労働力調査」

出典:総務省「労働力調査」

図2 月45時間以上残業している人の割合(職種別、2018年、推計値)

出典:リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)2019」

注:JPSEDを用いた推計値。所定内労働時間を7時間45分、年間の祝日数を16日と仮定し、週労働時間と週労働日数の値を用いて推計を行った。推計式は、(((週労働時間/週労働日数)-7.75)×(365-16)×(週労働日数/7))/12。xa19を用いたウエイト集計を行っている。

文責:坂本貴志(研究員・アナリスト)

※2019年2月時点の本記事はこちら

「定点観測 日本の働き方」一覧へ戻る

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ